« L’histoire, c’est eux. Nous, c’est la politique ». Entretien avec Mario Tronti

Mario Tronti (1931-2023), figure centrale de la culture marxiste de la seconde moitié du 20e siècle, est décédé le 7 août dernier. Connu principalement pour son rôle fondateur dans l’opéraïsme italien et pour son classique Operai e Capitale [Ouvriers et Capital], Tronti a eu une ample trajectoire politique et produit une œuvre théorique abondante, comprenant des textes tels que Sull’autonomia del politico [Sur l’autonomie du politique] (1977), Stato e rivoluzione in Inghilterra [État et révolution en Angleterre] (1977) et La politica al tramonto [La politique au crépuscule] (1998), parmi beaucoup d’autres.

En français sont disponibles ses ouvrages suivants :

– Ouvriers et Capital, Genève, Entremonde, 2016 (1ère édition, Christian Bourgois, Paris, 1977)

– La politique au crépuscule, Paris, L’éclat, 2000.

– Nous opéraïstes, Paris, L’éclat, 2013.

– La sagesse de la lutte, suivi de : Le Peuple, Paris, L’éclat, 2022.

Cet entretien a été conduit par Martin Cortes à Rome en février 2016 et fait partie de l’édition espagnole de La autonomía de lo político [L’autonomie du politique] (Buenos Aires, Prometeo, 2018). Il a été repris dans Jacobin America Latina le 8 août 2023. La traduction et les intertitres sont de Contretemps.

***

De l’expérience ouvrière à l’autonomie du politique

Martin Cortes : Une première question générale sur le texte Sull’autonomia del politico [Sur l’autonomie du politique] : où situeriez-vous ce texte dans votre parcours intellectuel ? Quelle serait sa place ?

Mario Tronti : Le contexte, c’est-à-dire les dates, sont très importants ; Sull’autonomia del politico a été publié en 1977 et le séminaire [dont le livre est issu] a eu lieu quelques années plus tôt, en 1972. C’était un livre important parce qu’il s’agissait d’un argument développé, des réflexions qui avaient mûri essentiellement dans les années 1960. Plus tard, au début des années 1970, il y a eu, comment dire, d’autres vérifications, des vérifications théoriques et intellectuelles, mais la base du discours avait déjà mûri. J’ai toujours présenté les choses de cette manière. Le livre est donc étroitement lié à mon expérience du début des années 1960, qui est apparue sous le nom d’opéraïsme, dans le cadre de cette option pratique-théorique qu’était l’opéraïsme, une option, disons, interne aux structures matérielles de la société. C’est dans le cadre, précisément, du discours marxien de la critique de l’économie politique que nous avions élaboré la thèse de la force de travail comme interne au capital, et qui, précisément parce qu’elle était interne au capital, pouvait être transformée en sa contradiction fondamentale. Mais il s’agissait d’un discours centré sur les contradictions objectives, sur les processus réels qui, en fin de compte, étaient fondamentalement économiques, productifs, ce qui s’exprimait également dans des initiatives pratiques.

Il s’agissait d’essayer de faire avancer cette contradiction en participant aux luttes ouvrières, en y participant directement, de l’intérieur, ce qui est, en fait, l’expérience des deux revues : Quaderni rossi et classe operaia, au début des années 1960. Ensuite, la chose est théorisée dans Operai e capitale [Ouvriers et capital]. Mais ce que j’ai découvert plus spécifiquement dans cette expérience – et je dois dire que c’était une découverte de ma part, très peu comprise et partagée par les autres qui faisaient partie de l’expérience de l’opéraïsme – c’est que dans le chemin, tant de l’analyse que des luttes, tel qu’il est pensé entièrement à l’intérieur des structures, il manquait quelque chose. D’où l’échec, pour ainsi dire, de la tentative pratique de le réaliser, c’est-à-dire de porter un coup à la domination capitaliste par le biais des luttes ouvrières. À un moment donné, je me suis rendu compte que cela rejoignait quelque chose que nous n’avions jamais pris en compte : à savoir qu’entre les luttes et le capital, plus précisément entre les travailleurs et le capital, entre les deux, il y avait la politique. C’est-à-dire qu’il y avait ce terrain que nous n’avions pas pris en compte, que nous avions toujours laissé un peu à l’écart, un peu victime de la tradition marxiste orthodoxe, pour laquelle la politique est le résultat presque automatique des contradictions objectives, réelles, et la politique exprime quelque chose qui existe déjà en dessous d’elle.

Et là, je me suis rendu compte que ce n’était pas tout à fait comme ça, que cette politique pouvait jouer un rôle entre les travailleurs et le capital, justement parce qu’elle avait son autonomie. La politique était un terrain qui n’était réductible ni aux travailleurs ni au capital parce qu’il existait, à sa manière, pour son propre compte. Ce qui se passait, c’était que le capital avait appris, pratiquement, à utiliser ce terrain politique intermédiaire, et que la classe ouvrière ne l’avait pas appris, précisément parce que le capital avait donné une autonomie à la politique, parce qu’il avait eu les grands théoriciens de la pensée politique moderne. Il avait derrière lui toute une grande élaboration, à partir de Machiavel, mais surtout à partir du 17e siècle, quand la théorie de l’État a commencé à naître. Ils avaient compris que c’était un terrain qu’ils devaient cultiver séparément. Ils l’ont laissé libre de ses mouvements, ils lui ont donné une certaine liberté de mouvement. Alors que la classe ouvrière était plus rigide à ce sujet, elle pensait que c’était quelque chose qui, presque objectivement, exprimait l’économie, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de subjectivité politique. C’était un problème de marxisme, mais surtout d’un certain marxisme de Marx car, en réalité, l’un des fondements du problème de l’autonomie du politique n’est pas Marx, mais Lénine. Lénine était le seul à comprendre ce jeu autonome de la politique. À tel point que j’ai commencé à penser et à interpréter la révolution d’Octobre elle-même comme quelque chose qui, au fond, en témoignait. Lorsque Gramsci a écrit ce fameux article « La révolution contre le Capital », contre le Capital de Marx, il avait lui aussi appris que l’initiative léniniste se situait en dehors de cette objectivité de la critique de l’économie politique.

Qu’est-ce que l’autonomie du politique ? C’est la décision de ne pas réduire la force alternative à la domination capitaliste au seul champ économique, mais de la trouver aussi dans d’autres champs. C’est ce qu’avait fait Lénine qui, à un moment donné, avec la révolution, avait décidé de briser le moule. En effet, selon la thèse classique de Marx, la Russie n’était certainement pas le lieu où l’on pouvait tenter l’expérience révolutionnaire, qui ne pouvait correspondre qu’à un niveau très avancé du capitalisme. Marx pensait que la révolution ouvrière pouvait exploser en Angleterre. Puis, même à l’époque, non pas de Marx, mais de Lénine, peut-être en Allemagne, où ce développement de la production industrielle capitaliste était aussi beaucoup plus avancé. Le fait que Lénine ait choisi de prendre cette initiative-là, en Russie, signifie qu’il avait compris que l’initiative politique n’avait pas à espérer exprimer une objectivité capitaliste. C’est ce qui m’a le plus amené à commencer à réfléchir sur le politique, dans un contexte, disons, historico-théorique et dans le cadre d’une expérience pratique, qui avait été celle de l’opéraïsme. C’est là que tout a commencé.

Martin Cortes : Dans Noi operaisti [Nous opéraïstes], vous dites que la découverte théorique de l’autonomie du politique a lieu à l’intérieur de l’expérience opéraïste, mais l’élaboration la plus claire vient plus tard – je pense, peut-être, à ce texte. Mais elle commence, par ailleurs, dans le post-scriptum à Ouvriers et capital, où figure cette lecture de Lénine. Quel serait le changement qui nous permet de passer de ce moment de découverte pratique à l’élaboration théorique ?

Mario Tronti : Le passage fondamental de l’opéraïsme à l’autonomie du politique se trouve dans le post-scriptum d’Ouvriers et capital, qui est publié en 1971 – et qui a été écrit en 1970. Ces nouvelles considérations y figurent déjà, à tel point que dans ce texte, il est déjà question de commencer à étudier les institutionnalistes américains et de la nécessité d’une théorie de l’État. En d’autres termes, le post-scriptum pousse beaucoup plus loin le discours d’Ouvriers et capital, et c’est en fait le pont qui mène à ces thèses plus explicites qui apparaîtront plus tard sous le nom d’ « autonomie du politique ».

Voilà pour le contexte. Ensuite, il y a eu les étapes qui se sont déroulées à l’université de Sienne, les cours dans lesquels j’ai revisité tout le corpus de théorie politique, la théorie de la pensée politique moderne. Je remonte à Machiavel et, chaque année, j’avance. Ensuite, il y a la connaissance de Hobbes – fondamentale –, de la raison d’État, du 17e siècle, etc. Mais c’était déjà toute une élaboration historico-théorique qui s’est faite par étapes successives.

La politique sur le mode décisionniste

Martin Cortes : Je voudrais revenir à Carl Schmitt, parce que je pense que c’est justement dans Sull’autonomia del politico que Schmitt est présent, mais pas clairement développé, comme il le sera plus tard dans ton œuvre. Mais j’ai aussi trouvé un mot schmittien frappant dans le texte : pour faire référence à la possibilité de réaliser l’inversion entre l’économique et le politique, vous affirmez que cette instance ne peut se produire que sur un mode « décisionniste » (en ajoutant qu’il s’agit de « termes provocateurs »), dans la lignée de votre idée selon laquelle le changement social est une politique contre l’histoire : non pas une question de développement historique, mais de décision. Ceci apparaît dans le deuxième texte, qui date de 1976.

Mario Tronti : Non, lorsque Sull’autonomia del politico paraît, c’est l’année où le recueil de Schmitt [édité par Giafranco Miglio] paraît en Italie sous le titre Le categorie del « politico » [Les catégories du « politique »], avec l’essai sur la théologie politique, etc. Un livre fondamental pour moi. Il s’est produit une chose étrange – qui m’est arrivée à d’autres occasions et qui m’arrive encore aujourd’hui – à savoir que les questions que j’élabore à un niveau théorique semblent être la conséquence d’autres choses, de niveaux théoriques antérieurs, alors qu’en fin de compte ce n’est pas vraiment le cas. On pourrait dire de Sull’autonomia del politico : « Ah, eh bien, cela découle du fait que vous avez lu Schmitt à l’époque ». Mais non, la lecture de Schmitt vient plus tard. Elle me confirme que j’étais sur la bonne voie. Cela m’arrive tout le temps : j’avance et la question resurgit, parce que mon élaboration n’est jamais une élaboration de texte à texte, mais d’expérience à expérience. J’ai déjà dit d’où venait la question de l’autonomie du politique : pas de Schmitt, mais de cette expérience vécue avec l’opéraïsme qui ensuite mûrit et fait émerger ces expériences. Puis Schmitt arrive et je me dis : « mais regardez, il dit exactement ce que j’avais pensé » (rires). Cela m’arrive tout le temps : la confirmation théorique apparaît plus tard : peut-être que ça arrive à tout le monde, ce n’est pas quelque chose d’original, mais quand même…

Par la suite, Schmitt m’a poussé à approfondir davantage ces thèmes ; il m’a amené à les repenser, à les reprendre, à les élaborer, à les compléter, etc. Mais c’est en quelque sorte une deuxième fonction par rapport à la première qui, elle, a été déclenchée par l’expérience. C’est aussi un problème général. Je vois que la pensée – je ne sais pas si c’est la pensée en général, mais, parfois, dans d’autres disciplines, la pensée fonctionne aussi comme ça : c’est un fait créatif, un fait intuitif. Il est vrai que cette intuition fait peut-être partie d’une préparation d’ensemble faite également de livres, d’expériences, etc. Mais ce qui émerge à un moment donné est toujours une intuition. Ce n’est que dans un deuxième temps que cette intuition s’organise théoriquement, de manière plus ferme, voire plus convaincante pour celui qui la fait, pour celui qui la développe. On est alors encore plus convaincu que cette intuition était aussi quelque chose que la rationalité pouvait contenir en elle-même. De plus, elle pouvait la faire évoluer d’une certaine manière.

Je pense que c’est ce qui s’est passé notamment avec l’autonomie du politique. Il s’agissait précisément d’une intuition – c’est ainsi que je l’appelle – d’une intuition très personnelle car, si vous lisez la discussion qui a eu lieu autour de ce sujet, y compris le livre, vous verrez qu’il s’agissait d’une discussion très intense, qui s’est heurtée à beaucoup d’hostilité. En d’autres termes, l’autonomie du politique n’a jamais été bien accueillie. La pensée la plus radicale, c’est-à-dire la pensée révolutionnaire, l’a immédiatement exclue parce qu’elle a dit : « Non, c’est une concession à la pensée bourgeoise, parce que cette autonomie du politique est typique de la pensée bourgeoise alors que la pensée révolutionnaire… ». Du côté de cette partie de l’opéraïsme qui s’est retrouvée plus tard dans les groupes qui ont fait partie du « negrisme » [la mouvance qui se reconnaît dans les thèses d’Antonio Negri], eh bien, il y a eu une polémique continue contre l’autonomie du politique. Aujourd’hui encore, on dit : « l’autonomie du politique de Tronti a été un tournant régressif dans sa pensée. Nous lui pardonnons parce qu’il est Tronti, mais nous ne l’acceptons pas ». Ce qui est peut-être le plus surprenant, c’est qu’elle n’a pas été acceptée même par l’autre camp, la majorité, disons, réformiste, qui pratiquait l’autonomie du politique au quotidien, surtout ici, en Italie, où existait la tradition togliattienne. Togliatti était un maître de l’autonomie politique, l’un des grands maîtres, et c’était aussi l’un de mes grands maîtres[1].

Je l’admets toujours, je dis à tout le monde : « Je viens de cette école et je suis fier d’être un disciple de cette école et de cette personnalité ». Mais ils ne l’acceptaient pas, parce qu’ils la pratiquaient, mais ils ne voulaient pas le dire. Le dire, même pour eux, semblait une concession à l’horizon bourgeois, parce qu’à cette époque, dans le PCI – nous parlons d’une partie interne au PCI – il y avait encore une forte charge, disons, anticapitaliste. Elle était masquée dans la politique quotidienne pleine de compromis, mais si vous lisez les déclarations, l’anticapitalisme était toujours présent. Ce n’est pas comme aujourd’hui, où même à gauche, on n’en parle surtout pas. Pour eux, c’était encore une bannière. Mais ils ne l’ont pas repris. Même pas eux. Cette théorie était donc un peu en suspens. Je ne sais pas à quoi elle servait. Elle m’a été très utile, vous ne pouvez pas comprendre toute l’évolution ultérieure de ma pensée sans ce passage par l’autonomie du politique. Tout est là. Ensuite, à un certain moment, dans certaines choses qui sont venues après, il a même été dépassé, mais pour d’autres raisons, selon d’autres lignes, dans d’autres sens. Mais je ne renoncerai jamais à ce passage. Pourtant, je le répète, ce fut une phase très, très difficile de ma pensée. En fait, par la suite, les années 1970 ont aussi été pour moi une période d’isolement intellectuel. Aujourd’hui encore, lorsque je parle de ces choses, je rencontre beaucoup de résistance. Pourtant, je n’ai trouvé que des confirmations.

Une chose très importante sur l’autonomie du politique, c’est, par exemple, l’étude, qui figure déjà dans le post-scriptum de 1971, de l’expérience américaine, de la gestion de la crise, de la Grande Dépression et de la sortie de crise avec le New Deal, et ma thèse indiscutable – je la considère encore indiscutable aujourd’hui – c’est que le capitalisme a été sauvé justement par l’autonomie du politique. C’est à travers la relation Keynes-Roosevelt que la situation est prise en charge et résolue.

Martin Cortes : Le capital comprend l’autonomie du politique avant la classe ouvrière…

Mario Tronti : Oui, Roosevelt, qui est avant tout un grand dirigeant et un grand défenseur de l’autonomie du politique, a sorti le capitalisme de sa crise avec le New Deal – je dirais de justesse. Pour moi, c’était la démonstration pratique que cette thèse fonctionnait. Il y a donc deux thèses historiques qui ont démontré l’autonomie du politique : l’initiative léninienne et l’initiative rooseveltienne. Ce n’est pas un hasard : la Russie et les États-Unis. Et puis, enfin, tout au long de l’après-guerre, mais avec une moindre histoire, toutes les formes d’État : l’État social, l’État providence, l’Etat social : qu’est-ce que l’Etat social si ce n’est une manifestation de l’autonomie du politique ? C’est-à-dire de l’État qui intervient en tant que sujet dans les mécanismes économiques ; il ne les décrit pas, il ne les représente pas, mais il intervient pour les contrôler, les modifier, les orienter. Dans les « trente glorieuses », de 1945 à 1975, il y a eu une grande phase d’autonomie politique parce que tout le capitalisme européen contemporain, mais aussi le capitalisme américain, l’a appliquée. La politique a pris le gouvernail, c’était la primauté de la politique. La crise de l’autonomie du politique arrive après 1975, elle arrive dans ces dernières décennies. Et ce n’est pas une coïncidence si ce sont les décennies de la crise de la politique. Car sans l’autonomie du politique, il y a une crise du politique.

Martin Cortes : Il y a dépolitisation…

Mario Tronti : C’est une loi.

La tradition réaliste en théorie politique

Martin Cortes : Même dans les années 1970, il y a eu un débat en Italie, mais aussi en France, sur le problème de la théorie politique du marxisme. On pourrait dire qu’il y a peut-être une intuition selon laquelle on ne peut pas traiter la théorie politique du marxisme sans la théorie politique de la bourgeoisie, parce que la théorie politique bourgeoise – au sens de Weber, Schmitt, Machiavel, tout ce que vous avez fait par la suite – est plus développée, peut-être, que la théorie politique que Marx dépeint au 19e siècle.

Mario Tronti : Je trouve que c’est la pensée conservatrice, la grande pensée conservatrice – si on peut l’appeler ainsi – qui a repris l’autonomie du politique, la primauté du politique. Car, il faut le souligner, l’autonomie du politique ne se conçoit pas sans s’inscrire dans la grande tradition du réalisme politique moderne. C’est la décision que j’ai prise à la fin des années 1960, y compris dans ma proximité et mon éloignement, dans ma distanciation par rapport aux fameux mouvements de 1968, où j’ai vu, justement, une incapacité à gérer la politique. Plus encore, j’y ai vu une tentative de la mettre de côté.

Dernièrement, j’ai également dit – ce qui m’a valu de vives critiques de la part de tout le monde – que l’un des premiers exemples d’antipolitique est né en 1968 : les mouvements de protestation d’en bas, la participation contre l’autorité, contre le pouvoir en tant qu’autorité, mais aussi la contestation de l’autorité paternelle étaient, pour faire court, une forme d’antipolitique familiale, disons-le comme ça, faite en famille (rires). C’était un indicateur important de ce qui se passait. C’est pourquoi, à un certain moment, je me suis inscrit officiellement dans ce courant théorique ; c’est pourquoi je suis un grand lecteur de Machiavel, je lis encore Machiavel, jour après jour. J’ai besoin de relire Machiavel, d’abord parce que c’est une lecture extraordinaire d’un point de vue littéraire, ensuite parce que je me reconnais tout à fait dans ses idées, dans ses formulations. Il y a toujours eu en moi une forme presque spontanée d’anti-idéologisme, qui existait déjà dans Ouvriers et capital, dans l’opéraïsme : nous sommes partis de Marx, qui critiquait l’idéologie, précisément parce que la critique de l’idéologie est devenue par la suite une science sociale.

Je continue, aujourd’hui encore, à considérer toute manifestation idéologique comme quelque chose qui ne m’appartient pas, qui est en dehors de moi, que je dois tenir à distance. C’est cela le réalisme politique. Ensuite, certaines personnes m’ont guidé ; en Italie, il y avait ce personnage qui a introduit Schmitt, Gianfranco Miglio[2], que j’ai beaucoup lu et que j’ai connu personnellement. Il avait une grande charge anti-idéologique et était, précisément, un grand défenseur du réalisme. Ensuite, je me suis toujours intéressé à cette question à partir de Machiavel. J’ai beaucoup étudié Hobbes, le 17e siècle – comme nous l’avons déjà dit – et jusqu’au 20e siècle : avant Schmitt, Weber. Weber a joué un rôle fondamental dans la question de l’autonomie du politique. Si vous lisez ses écrits, le plus célèbre étant La politique comme vocation/profession, vous constatez que nous avons affaire à un véritable manuel de comportement politique autonome, d’un grand réalisme politique. En d’autres termes, le lien Weber-Schmitt est très fort. Mais cette veine, pour la gauche, est maudite. Personne ne l’accepte parce qu’ils appartiennent tous à l’autre tradition, c’est-à-dire aux Lumières, au rationalisme qui conduit ensuite au réformisme et au progressisme et, en bref, à toute cette ligne qui est, pour moi, idéologique et non réaliste. Je suis toujours en dehors de ce réalisme-là et dans ce réalisme-là, mais c’est une position absolument minoritaire parce que, je le répète, elle n’est bien accueillie par aucune des deux âmes de la gauche, les deux la rejettent.

Une question que je voulais à mon tour vous poser : le péronisme n’est-il pas une manifestation de l’autonomie du politique ?

Martin Cortes : Oui, oui, absolument (rires). Pour moi, c’est aussi là que réside l’intérêt de publier ce livre maintenant en Argentine, en Amérique latine. Parce que ces dernières années, nous avons eu de nombreuses manifestations de l’autonomie du politique, en tant que véritable moyen possible de trouver un changement dans la situation de l’Amérique latine.

Mario Tronti : Bien sûr, c’est logique, même si le livre lui-même n’a pas connu beaucoup de traductions.

Martin Cortes : Publier ce texte est intéressant aussi parce que, vous le savez, votre ouvrage le plus important à avoir été traduit est Ouvriers et capital. Je pense qu’il y a là un point important pour ouvrir un nouveau débat, qui porte également sur votre travail.

Mario Tronti : Ce qui reste, plus que tout autre chose, c’est la formule « autonomie du politique », comme point de référence – toujours polémique. Mais le livre lui-même n’a pas beaucoup circulé, même à l’étranger. En fin de compte, Ouvriers et capital continue à circuler dans le monde entier, dans une rotation infinie, même aujourd’hui. Cette deuxième phase n’a pas eu la même chance, disons, peut-être pour les raisons que nous avons mentionnées précédemment : elle n’a pratiquement pas connu de réception, elle n’a pas été assimilée, elle a été – je dois le dire – très superficiellement rejetée. Il n’y a pas eu de grands arguments qui se sont mesurés avec la question, il s’agissait seulement d’un rejet et rien de plus.

Martin Cortes : Le débat, en Argentine en particulier, mais aussi dans de nombreux pays d’Amérique latine ces dernières années, a porté sur l’idée d’une politique opposé au néolibéralisme. Je pense qu’il s’agit là d’un discours sur l’autonomie de la politique, un discours sur le retour de la politique pour donner un sens à la vie populaire dans la région.

Mario Tronti : Ce que vous dites combine la question de l’autonomie du politique avec une élaboration ultérieure : cette lutte titanesque entre la politique et l’histoire. C’est un thème qui a été beaucoup développé, en fait, dans La política al tramonto [La politique au crépuscule] (1998). Et c’est là, pour moi, la nouvelle grande contradiction. Après Ouvriers et capital, il y a la politique et l’histoire en tant que conflit, bien que, je le répète, cette thèse a eu beaucoup moins d’impact que l’autre, parce que personne ne la comprend non plus. Quoi qu’il en soit, nous pouvons l’utiliser comme titre, mais ce n’est pas très clair. Notamment parce que les gens sont davantage du côté de l’histoire que de la politique, parce que, vous savez, tout le progressisme est une apologie de l’histoire : l’histoire est une amie, « l’histoire c’est nous », comme la chanson d’un personnage qui chantait toujours pendant les congrès des derniers partis issus de la gauche, cette chanson de Francesco De Gregori qui s’appelle La storia siamo noi. Ce n’est pas vrai. L’histoire, ce sont nos ennemis (rires). L’histoire, c’est eux. Ce n’est pas nous. Nous sommes la politique – si nous devons être quelque chose. Alors, si vous ne voulez pas être quelque chose, comme on dit, eh bien, continuons comme ça.

Défaite de la politique, fin de l’histoire

Martin Cortes : Pour revenir au thème de ces dernières décennies de dépolitisation, et peut-être de la défaite de l’autonomie du politique, dans Sull’autonomia del politico il y a une allusion prospective dans le texte qui dit : « la politique est l’espace de la lutte, elle vient comme l’espace réel de la lutte » – disons aussi de la lutte des classes – « et si la classe ouvrière ne comprend pas cela, il y aura une défaite qui durera longtemps ». La préoccupation qui transparaît dans le texte revient à dire : « Si nous ne comprenons pas cela, une défaite stratégique se produira ». La question est en fait simple : pensez-vous que cette défaite est enfin arrivée, et est-ce cela qui explique ces dernières décennies ?

Mario Tronti : Dans un sens, oui, mais il s’agit aussi d’arguments ultérieurs, développés dans ces livres qui vont être publiés en espagnol[3], et qui reprennent même en partie le discours de l’opéraïsme – ce qui n’est parfois pas compris de mon parcours… Un parcours, je dois le dire, pas exactement limpide, théoriquement très accidenté, fait d’allées et venues, de marches et de contre-marches, j’en suis conscient et je le poursuis de cette manière.

L’un de mes derniers développements consiste à dire que la classe ouvrière n’a pas seulement été un sujet de la politique moderne, mais qu’elle a elle-même été la politique moderne. En d’autres termes, il y a eu une rupture dans la relation entre la classe ouvrière et la politique parce que, selon moi, ce qui n’a pas été compris dans l’histoire de cette classe, c’est qu’elle était interne à la tradition de la politique. Je parle toujours de « politique moderne » et il faut le souligner, je ne dis jamais « politique » dans le sens un peu banal et naïf où « politique » dérive de « polis ». La polis était la polis grecque, donc la politique est l’« agora » où les citoyens se rencontrent et décident… Déjà au Moyen-Âge, cela perd son sens, parce que de grands sujets politiques émergent, l’Église et l’Empire, qui se combattent pendant des siècles, etc. Je dis « politique moderne », c’est-à-dire à partir de Machiavel, ce qui, et ce n’est pas une coïncidence, va à l’encontre d’une autre démarche, celle de Thomas More, Le Prince ou l’île heureuse, l’Utopie, telles sont les alternatives.

Pour revenir à notre question, j’ai proposé cette unification des termes : la classe ouvrière et la modernité de la politique sont la même chose. Et là, Lénine revient – il ne faut jamais oublier que, pour moi, Lénine est fondamental, plus encore que Marx ; Marx est ma jeunesse intellectuelle, Lénine est ma maturité intellectuelle – parce que Lénine est celui qui a pris le prolétariat russe et en a fait la classe dirigeante par la révolution en construisant une forme d’État alternative à l’État bourgeois. Ce fut une grande expérience. Et en 1917, il y a précisément la réalisation de cette rencontre entre les travailleurs et la politique à travers la figure de Lénine. Mais à un moment donné, tout cela s’arrête, et nous sommes confrontés au désert d’aujourd’hui, en ce sens que ces choses n’ont plus aucune chance d’être soulevées. Il faut savoir que… il ne se passera plus rien de ce genre, mais plutôt le contraire. Que pouvons-nous faire ? L’histoire a gagné. L’histoire a gagné contre la politique. C’est la conclusion, c’est pour cela qu’on a dit que l’histoire est finie. Les années 1989 à 1991 ont été, en fin de compte, la victoire définitive de l’histoire sur la politique, personne ne l’a lu comme ça et personne ne veut le lire comme ça, mais moi je le lis comme ça… C’est comme ça…

Martin Cortes : Mais peut-être qu’un discours fort sur la politique peut être repris.

Mario Tronti : Le discours peut toujours être repris. Ce que je ne pense pas pouvoir reprendre – du moins je ne vois pas comment – c’est la praxis, la pratique. Là, je n’ai pas d’indications à donner. En fait, disons que cette pensée est stérile, en ce sens qu’elle n’a aucune perspective d’avenir. Mais je ne sais pas… De toute façon, je dis toujours : « le passé me suffit » (rires). D’ailleurs, j’ai déjà parcouru un long chemin, mon avenir est très limité, alors… Le passé me suffit. Mais ce n’est pas vrai que l’histoire est finie, l’histoire ne se termine jamais. Il va se passer quelque chose, peut-être pas grand-chose, mais quelque chose…

*

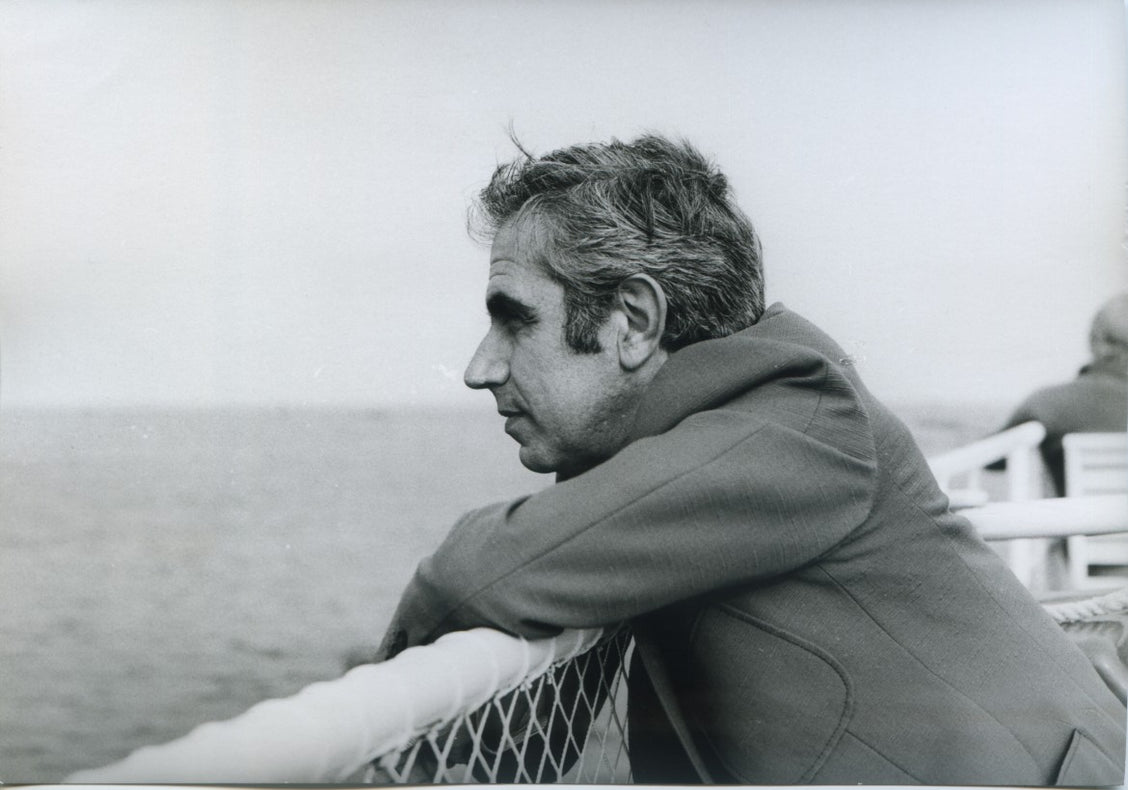

Illustration : Mario Tronti. Source : twitter @jamscu

Notes

[1] Palmiro Togliatti (1893-1964) secrétaire du Parti communiste italien (PCI) de 1927 à son décès, avec une parenthèse entre 1934 et 1938.

[2] Gianfranco Miglio (1918-2001), juriste et constitutionnaliste, spécialiste de Weber et Schmitt, a dirigé pendant 30 ans la faculté de sciences politiques à l’université catholique de Milan. Il fut élu sénateur sur les listes de la Ligue du Nord.

[3] Référence au recueil La política contra la historia, publié en septembre 2016, en Equateur, par les éditions Traficantes de sueños.