Derrière la mort de Nahel, l’institution policière

Un énième cas de violences policières mortelles secoue le pays. Dans pareille situation, les autorités préfèrent habituellement contester la véracité des faits. Cette fois, une vidéo montrant les circonstances de la mort de Nahel et la révolte qu’elle a entrainée ne pouvaient être ignorées. Se dresse alors une nouvelle digue visant à mettre l’institution policière à l’abri des critiques : l’acte violent en question s’expliquerait intégralement par une faute individuelle commise par le policier auteur du tir et son collègue.

Des voix plus critiques mettent en avant que la modification d’une loi encadrant le recours à l’arme à feu et le manque de formation des policiers seraient la cause fondamentale. Ainsi, le débat actuel peine à saisir les ressorts profonds des violences et du racisme policiers, qui se trouvent au sein même de l’institution policière comme l’explique ici Paul Rocher, auteur du livre Que fait la police ? (éd. La Fabrique).

***

Quand la loi met la population en danger

La mort de Nahel relance tragiquement le débat sur les personnes tuées par des policiers dans le contexte de ce que le récit policier présente comme un refus d’obtempérer. Grâce au travail de compilation des données du ministère de l’intérieur, une équipe de journalistes de Bastamag a pu mettre en évidence que « les policiers ont tué quatre fois plus de personnes pour refus d’obtempérer en cinq ans que lors des vingt années précédentes ».

Il semble alors opportun de s’interroger sur les raisons de cette hausse de tirs impressionnante et relativement récente. Il y a environ 5 ans, en mars 2017 une nouvelle loi de sécurité intérieure a en effet assoupli l’usage des armes par les policiers. Ce texte autorise les policiers et gendarmes de faire usage de leurs armes s’ils ne peuvent immobiliser un véhicule « dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».

La formulation de cette loi est notoirement floue : comment un policier peut-il raisonnablement connaître les intentions d’un conducteur ? Et c’est dans ce flou que réside tout le problème. Une équipe de chercheurs s’est précisément penchée sur les effets de cette loi aux contours instables. Comme le résume l’un des co-auteurs de cette étude, la « loi qui autorise les policiers à tirer plus souvent à pour résultat … qu’ils tirent plus souvent et le nombre d’homicides policiers (nombre moyen par mois) augmente massivement ». Une loi de sécurité intérieure qui diminue la sûreté de la population, cette situation serait presque comique si elle n’engendrait pas des conséquences dramatiques.

L’éléphant dans la pièce : le racisme institutionnel

En mettant l’accent sur la hausse des tirs policiers suite à un changement législatif, un aspect crucial de la mort de Nahel et tant d’autres risque de disparaître discrètement. En effet, le focus sur les tirs – aussi important soit-il – tend à placer le débat sur un terrain a priori aveugle à la dimension raciale des violences policières. Or, régulièrement les victimes de tirs sont des personnes non-blanches. Au vu de ce fait, la discussion sur le refus d’obtempérer est nécessairement une discussion sur le racisme policier dont l’existence est solidement démontrée. En 2009 une étude a formellement mis en évidence et quantifié ce que les habitant·es des banlieues savent depuis longtemps :

« Selon les sites d’observation, les Noirs couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risque que les Blancs d’être contrôlés » et les Arabes « couraient entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les Blancs d’être contrôlés par la police »[1].

Le contrôle au faciès est bel et bien une réalité. Dix ans plus tard, le constat est le même. En 2019, c’est le Défenseur des droits qui soulignait l’existence d’une « discrimination systémique donnant lieu à la surreprésentation de certaines populations issues de l’immigration et de pratiques dérogatoires dans la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de l’ordre »[2]. Ces pratiques systémiques sont si profondément ancrées dans le fonctionnement courant de l’institution que les policiers n’en sont pas nécessairement conscients.

Pour bien comprendre la portée du racisme institutionnel, les travaux que le grand sociologue britannique Stuart Hall a précisément rédigés pour comprendre les révoltes des quartiers populaires britanniques suite à des interventions policières s’avèrent instructifs :

« Premièrement, le racisme institutionnel n’a pas besoin d’individus ouvertement racistes : le racisme s’y conçoit comme le résultat d’un processus social. […] Deuxièmement, [les normes de comportement racistes] sont portées au sein de la culture professionnelle d’une organisation et transmises de manière informelle et implicite par sa routine, ses pratiques quotidiennes en tant que partie indestructible de l’habitus institutionnel. Le racisme de ce type devient une routine, une habitude considérée comme allant de soi. Il est bien plus effectif dans les pratiques de socialisation des policiers que la formation et la réglementation formelle. […] Et il empêche l’existence d’une réflexivité professionnelle. Loin d’être considéré comme exceptionnel, ce type de racisme ‘involontaire’ devient partie intégrante de la définition même du ‘travail de police normal’ »[3].

En d’autres termes, la définition communément acceptée au sein de l’institution de ce que serait un bon travail policier implique d’agir à partir de la supposition qu’un non blanc est suspect.

L’existence de cette attitude est confirmée par une série d’études sur le cas français, qui s’étendent sur plusieurs décennies. En 2017 les travaux du sociologue Christian Mouhanna aboutissent ainsi à un constat très similaire à celui de son collègue René Lévy en 1987, qui précise que les catégorisations raciales « constituent en quelque sorte les instruments de travail et font partie de cet ensemble de connaissances pratiques qui forment l’arrière-plan, la référence du travail policier »[4]. Cette littérature montre également que la « suspicion policière agit comme une prophétie autoréalisatrice, c’est-à-dire qu’elle contribue à produire ce qui est attendu, et confirme ainsi les policiers dans leur croyance en la pertinence de ces catégories »[5].

Le pouvoir de catégoriser la population, que la recherche met en évidence, façonne en retour le recours à la force. La police est en effet la seule instance reconnue capable de déterminer ce que signifient l’ordre public et son contraire, le trouble à l’ordre public, justifiant l’emploi de méthodes coercitives : le recours à une arme « létale » ou « non létales », ou la mobilisation d’autres pratiques « d’immobilisation »[6]. Le sociologue Ralph Jessen indique que le critère premier déterminant l’intervention d’un policier est son appréciation d’une situation ; les lois et les règles n’ont donc qu’une importance secondaire et bien souvent les forces de l’ordre n’en ont qu’une connaissance partielle[7].

À ce stade, on commence à mieux mesurer la portée de la loi de 2017. En élargissant le périmètre du recours à l’arme à partir de l’appréciation individuelle du policier, lui-même baignant dans un environnement professionnel imprégné par des préjugés racistes, cette loi expose particulièrement la partie non-blanche de la population. Mais on comprend aussi que la discussion ne peut porter uniquement sur l’usage des armes à feu puisque les violences policières ne s’y limitent pas.

Une autre série statistique compilée par des journalistes de Bastamag montre en effet que parmi les 676 personnes tuées à la suite d’une intervention policière entre 1977 et 2019, seulement 60 % ont été tuées par balles. De plus, l’ampleur des violences policières dépasse très largement le cas le plus extrême des violences mortelles.

Une institution qui transforme les agents

Si le racisme institutionnel est un fait bien établi par des travaux scientifiques, il convient – pour pleinement comprendre les violences policières – de prendre en compte une autre spécificité de la police, à savoir qu’elle se caractérise par une étanchéité extraordinaire vis-à-vis de l’extérieur et par une formidable cohésion intérieure. Démêlons cet argument en deux étapes.

Tout d’abord, il s’avère qu’une majorité des personnes qui décident de devenir policier se caractérisent par une conception purement répressive du métier[8]. La police n’attire donc pas un échantillon représentatif de la société mais plutôt des personnes se singularisant par un goût pour les moyens autoritaires. Après cette première étape d’auto-sélection, l’imperméabilisation des policiers vis-à-vis de la société est approfondie par l’institution même. Pour en rendre compte, l’étude de la socialisation professionnelle est utile. Celle-ci désigne un double processus au cours duquel le candidat acquiert les gestes et connaissances techniques du métier, d’une part, et absorbe la vision de la société qui prévaut au sein de l’institution au sein laquelle il s’engage, d’autre part.

Pour préciser la vision qui domine au sein de l’institution policière on peut reprendre les termes d’un article scientifique selon lequel les policiers se considèrent comme vivant dans une « citadelle assiégée », ce qui soude le groupe[9]. Autrement dit, les policiers se sentent assiégés par le reste de la société. La formation d’un esprit de corps se réalise donc par la construction d’un ennemi, et ce processus favorise en retour un « comportement excessivement violent qui dépasse le cadre de la violence légitime »[10]. Si la police attire donc des profils bien particuliers, c’est surtout l’institution policière, lors de la socialisation professionnelle, qui génère des agents très soudés en interne et méfiants voire hostiles à l’égard de la société.

Une fois le fonctionnement profond de l’institution policière mis en lumière, l’argument selon lequel les violences policières s’expliqueraient par une formation défaillante, trop courte, et l’abaissement du seuil d’admissibilité des candidats au métier de policier perd l’essentiel de sa force. Si ces facteurs peuvent jouer à la marge, le problème ne se trouve pas d’abord du côté de ceux qui rentrent dans l’institution, mais du côté d’une institution qui transforme les agents travaillant en son sein – un effet qui, comme le souligne Hall, prive l’institution de toute capacité autoréflexive.

Penser l’institution policière permet par ailleurs, sans diluer la spécificité du racisme policier, de comprendre que la multiplication des violences contre le mouvement ouvrier et le mouvement écologiste du printemps 2023 ne vient pas exclusivement des donneurs d’ordres au gouvernement mais de l’appareil policier lui-même. Et ce d’autant plus que l’institution policière a connu un gonflement sans précédent au cours des 30 dernières années.

Contrairement à un mythe très répandu selon lequel la police aurait subi l’austérité comme tout le service public, nous avons démontré dans Que fait la police ? qu’elle a en réalité connu une hausse sans précédent de ses moyens sur cette période : + 35 % (bien supérieure à la hausse des moyens alloués à l’éducation au cours de la même période : 18%)[11]. Les effectifs policiers ont augmenté dans des proportions similaires. La dernière loi de programmation du ministère de l’intérieur, votée fin 2022, prévoit d’aller encore plus loin en accordant près de 15 milliards supplémentaires dans les cinq années à venir.

Cette évolution indique que la police est matériellement en mesure d’exercer une emprise inédite sur la société. Cette dernière se traduit entre autres par des contacts plus réguliers avec la population, qui constituent autant d’occasions de déploiement des préjugés dont se caractérise l’institution.

Ce fait contribue à expliquer pourquoi les révoltes suite au décès de Nahel ne sont pas restées cantonnées à Nanterre. Ce fait explique aussi pourquoi une enquête visant l’auteur du tir et son complice ne pourront faire disparaître la colère à propos des discriminations vécues chaque jour sur le territoire depuis de très nombreuses années et la douleur de tant que personnes, quasi-exclusivement noires ou arabes, d’avoir subi des violences voire perdu un proche.

Paul Rocher est économiste, auteur de Que fait la police ? et comment s’en passer (La Fabrique, 2022), et de Gazer, mutiler, soumettre – Politique de l’arme non létale (La Fabrique, 2020)

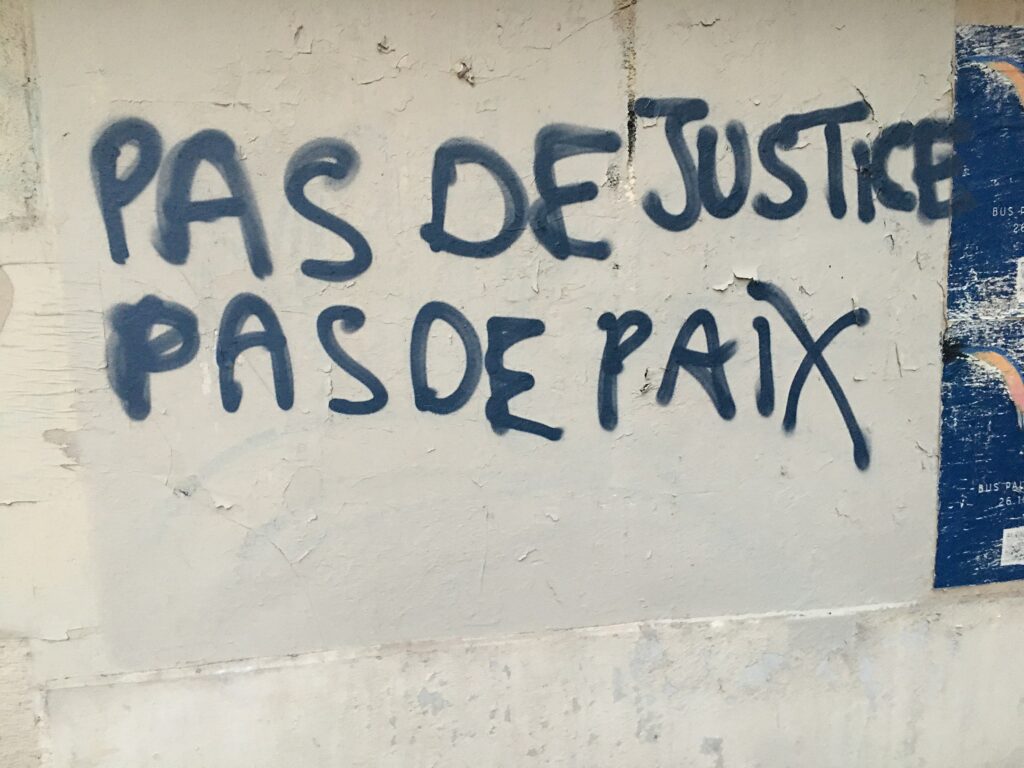

Illustration : Photothèque rouge/Martin Noda.

Notes

[1] Fabien Jobard et René Lévy, Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris, Open Society Justice Initiative, 2009.

[2] Défenseur des droits, Décision du Défenseur des droits n°2020-102, Paris, 2020.

[3] Stuart Hall, « From Scarman to Stephen Lawrence », History Workshop Journal, 48, 1999, p. 195.

[4] Cité dans Xavier Dunezat, Fabrice Dhume, Camille Gourdeau et Aude Rabaud, « Racisme d’État en France ? Le cas de la police ».

[5] Ibid.

[6] Pour comprendre comment les armes « non létales » amplifient les violences policières, voir Paul Rocher, Gazer, mutiler, soumettre : Politique de l’arme non létale, Paris, La Fabrique, 2020.

[7] Ralph Jessen, « Polizei und Gesellschaft », in Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt, Primus, 1995, p.

[8] Philippe Coulangeon, Geneviève Pruvost et Ionela Roharik, « Les idéologies professionnelles », Revue française de sociologie, vol. 53-3, 2012, p. 493‑527.

[9] Cédric Moreau de Bellaing, « Comment (ne pas) produire une critique sociologique de la police », Revue française de science politique, Vol. 62-4, 2012, p. 665‑673.

[10] Carsten Dams, « Polizei », in Gewalt: Ein interdisziplinäres Handbuch, Luxemburg, Springer-Verlag, 2013, p.

[11] Paul Rocher, Que fait la police – et comment s’en passer ?, Paris, La Fabrique, 2022 chapitre 1.