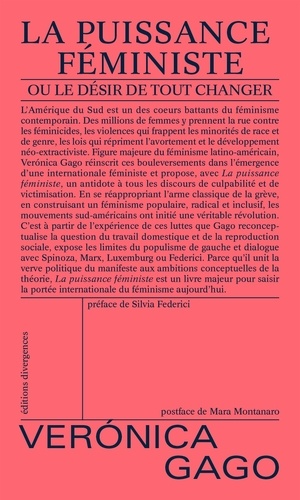

La puissance féministe. Extrait du livre de Verónica Gago

Verónica Gago, La puissance féministe, ou le désir de tout changer, Paris, Éditions Divergences, 2021.

Présentation du livre

L’Amérique du Sud est un des coeurs battants du féminisme contemporain. Des millions de femmes y prennent la rue contre les féminicides, les violences qui frappent les minorités de race et de genre, les lois qui répriment l’avortement et le développement néo-extractiviste.

Figure majeure du féminisme latino-américain, Verónica Gago réinscrit ces bouleversements dans l’émergence d’une internationale féministe et propose, avec La puissance féministe (Éditions Divergences), un antidote à tous les discours de culpabilité et de victimisation. En se réappropriant l’arme classique de la grève, en construisant un féminisme populaire, radical et inclusif, les mouvements sud-américains ont initié une véritable révolution.

C’est à partir de l’expérience de ces luttes que Gago reconceptualise la question du travail domestique et de la reproduction sociale, expose les limites du populisme de gauche et dialogue avec Spinoza, Marx, Luxemburg ou Federici.

***

Ces dernières années, le mouvement féministe a fait trembler la terre partout. En Argentine, est apparu le mouvement Ni Una Menos, qui répondait aux nombreuses formes de violence auxquelles font face les femmes et les corps féminisés, et ses participantes ont inventé un nouveau type d’organisation et d’action : la grève féministe. Un demi-million de femmes ont manifesté dans le sillage de la Grève des femmes en 2017 ; 800 000 femmes ont pris les rues lors de la Journée internationale des femmes en 2018 et 2019. Parallèlement, la lutte pour la légalisation de l’avortement a donné lieu à des mobilisations massives en 2018, 2019 et 2020.

Ce texte a été écrit à chaud, pendant les événements, alors que le mouvement féministe était en train d’acquérir une place centrale dans les luttes. Et il émane d’une position particulière : de l’intérieur de cette dynamique. Il constitue donc une caisse de résonance directe des discussions qui ont eu lieu pendant l’organisation des grèves, des débats en assemblée ou en réunion, des échanges incessants entre nous, mais aussi d’un dialogue constant avec des camarades du monde entier avec lesquelles nous nous coordonnions. Voilà la situation depuis laquelle j’écris. Mon texte appartient donc au registre de la recherche militante.

Au départ, le découpage du livre en huit chapitres ne faisait que reprendre le nombre des revendications collectives de la première grève des femmes, le 8 mars 2017.

Cependant, comme par magie, ce nombre s’est révélé adéquat. Il reflète en réalité une série de problèmes qui ont contribué à l’élaboration de ce texte. Chaque titre de chapitre est un titre-problème même si, sur un autre plan, les questions reviennent, persistent et sautent d’un chapitre à l’autre. Les problèmes portent des noms différents, mais on peut les aborder en faisant ressortir l’étroitesse de leurs connexions. Autrement dit : ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées et pourtant, une certaine tonalité, un éclairage ou un rythme différents permettent de les distinguer.

Le concept de puissance féministe reflète un mouvement de ce type, et il tend vers une théorie du pouvoir alternative[1]. Parler de puissance féministe, c’est revendiquer l’indétermination – nous ne savons pas de quoi nous sommes capables avant d’en avoir fait l’expérience, avant d’avoir repoussé des limites qui ne sont destinées qu’à nous rendre crédules et obéissantes. Cette théorie du pouvoir n’est pas naïve, car elle ne méconnaît pas les formes d’exploitation et de domination qui structurent les rapports de pouvoir ; en réalité, cette proposition s’adresse directement aux subjectivités qui affrontent les pouvoirs en place. En ce sens, la puissance doit être comprise comme déploiement d’un contre-pouvoir. Elle permet, en dernière instance, d’affirmer un autre type de pouvoir : invention commune contre expropriation, joie collective contre privatisation mais aussi, autant que faire se peut, propagation de nos désirs ici et maintenant.

Mon analyse est une pensée située dans une séquence de luttes, de fêtes de rue, de secousses expérimentales, où résonne un cri « Ni Una Menos » (« Pas une de moins ! »). Voici donc les prémisses méthodologiques de mon travail : notre désir a un potentiel de connaissance. Je me sers du slogan inventé par le mouvement féministe, « le désir nous meut », pour rendre compte de l’intelligence collective de ce mouvement et en faire l’expression protéiforme d’une recherche en devenir, faite de soubresauts, de moments de défaites, au rythme changeant et à l’intensité variable.

La puissance, notion développée par Spinoza, Marx et au-delà, ne peut pas être séparée de ses racines, du corps qui l’incarne. Par conséquent, la puissance féministe est une puissance du corps, toujours individuelle et collective, qui n’existe que dans ses variations, et donc, comme singularité. Cependant, la puissance féministe déborde le corps car elle est réinventée par la lutte des femmes, le féminisme, les dissidences sexuelles qui ne cessent de mettre à jour la notion de puissance.

La puissance n’a pas d’existence abstraite (contrairement au concept aristotélicien de « potentialité »). Au contraire, la puissance féministe est une capacité désirante. Cela signifie que le désir ne s’oppose pas au possible,mais constitue une force qui guide notre idée du possible, autant collectivement que dans chaque corps singulier. Ce livre a l’ambition de devenir le manifeste de cette puissance indéterminée, qui s’exprime comme désir de tout transformer.

Ce que j’écris est tressé de préoccupations théoriques et politiques et d’échanges de longue date avec un large réseau d’ami.e.s et de complices – laissons de côté querelles et controverses. Ce dispositif est alimenté par de nombreuses discussions avec des camarades, par des expériences diverses ou par des textes provenant de lieux et espaces culturels différents. Comme dans tout écrit, donc, plusieurs voix sont à l’oeuvre et dialoguent.

Pour commencer, je désire insister sur certaines questions de méthode concernant mon parti pris théorique, en particulier la pensée située.

La pensée située est inévitablement féministe : si l’histoire des luttes féministes, victoires comme défaites, nous a appris quelque chose, c’est bien que la puissance de la pensée s’incarne toujours dans un corps. Le corps ne cesse d’être un agencement collectif (même quand il est individuel), qui mêle expériences, espoirs, ressources, trajets et souvenirs.

La pensée située est partiale, c’est inévitable. Partiale ne signifie pas petite part, fragment ou éclat. Au contraire, partiale renvoie plutôt à quelque chose de bricolé avec art, à un assemblage spécifique. Comme telle, la partialité fonctionne comme point d’entrée, comme perspective, et renvoie à la singularité d’une expérience.

La pensée située est un processus. Dans le cas qui nous intéresse, l’embrasement de la grève féministe comme processus politique a ouvert un paysage capable d’inclure de nouveaux territoires existentiels.

La pensée située a inévitablement une dimension internationaliste. L’internationalisme féministe n’a rien d’abstrait, il n’adopte pas de point de vue surplombant. Chaque situation est au contraire une image du monde, une totalité ouverte sur une expérience empirique infinie, la trame singulière d’un concept. En prenant ces situations comme point de départ, l’internationalisme féministe tisse un réseau transnational, une nouvelle cartographie mondiale qui part du Sud. Sa force provient de son ancrage en Amérique latine, dans une multitude de réseaux insurrectionnels et rebelles. Et cela alimente une pensée située qui défie les échelles, les objectifs et les trouvailles d’un mouvement qui ne cesse de croître, sans perdre de sa force, car celle-ci provient de son lien avec des lieux, d’une exigence de concrétude.

J’écris depuis l’Argentine, où le mouvement a des traits distinctifs. Dans ce pays, c’est une des hypothèses fondamentales de ce livre, le mouvement féministe est capable d’allier deux traits que l’on a l’habitude de considérer comme mutuellement exclusifs : massivité et radicalité.

Cette intrication n’a rien de spontané. Elle est le produit d’un tissage patient, d’un travail politique associant d’énormes manifestations de masse et un activisme quotidien, tout aussi colossal dans ses objectifs. Ces histoires, cette généalogie ne correspondent pas vraiment au calendrier récent des mobilisations, car c’est la dimension souterraine du mouvement qui a permis cette réouverture du temps, ici et maintenant.

Parce qu’elle fait office de catalyseur, la grève féministe nous servira de point d’entrée dans un processus tout à la fois politique, subjectif, économique, culturel, artistique, libidinal et épistémologique. Le terme de processus laisse de côté toute idée de neutralité axiologique qui « corroborerait » la grève, il renvoie plutôt à la grève elle-même comme force d’invention, moment de rupture et, en même temps, d’accumulation de forces.

En ce sens, je propose de faire de la grève une focale, un point de vue spécifique qui permet de revenir sur certains problèmes soulevés par le mouvement féministe contemporain. Comme je le dis dès le premier chapitre, je m’inspire de cette idée de Rosa Luxemburg : chaque grève est porteuse d’une forme de pensée politique singulière et notre tâche historique est de théoriser la grève que nous avons menée. Ainsi, la grève internationale des femmes fait office de seuil, d’« expérience », de point de bifurcation – désormais, on ne peut plus revenir en arrière ni avoir le même rapport aux choses et aux autres. La grève nous a transformées.

Je me sers de l’idée de grève comme focale dans un double sens :

– Dans un sens analytique. La grève nous permet de mettre en lumière l’invisibilisation qui touche, dans différents espaces, certaines formes de travail et de production de valeur. Elle rend possible un diagnostic, celui d’une précarité généralisée, à partir de nos stratégies de résistance, en politisant la tristesse et la souffrance. En ce sens, ce diagnostic devient un outil contemporain antifasciste et anti-néolibéral.

– Dans un sens pratique. La grève, qui marque notre refus d’accepter l’invisibilité de toutes les formes de travail que nous accomplissons, nous permet de nous dépasser, de repousser les limites de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de nos désirs, elle provoque un changement historique à l’égard de la position des victimes et des exclues. De ce point de vue, la pratique de la grève, dans ce moment historique, donne une définition nouvelle à une forme de lutte puissante. Contre le modèle étriqué des protagonistes de la grève – blancs, masculins, salariés, syndiqués – nous avons étendu son potentiel politique, son langage et sa géographie. Nous voilà donc en présence d’une question nouvelle qui transforme complètement la grève : quels types de corps, de territoires et de conflits entrent en grève dès lors qu’il s’agit d’une grève féministe ? Quel type de généralité celle-ci implique-t-elle ?

À partir de là, bien d’autres questions surgissent. La grève féministe peut-elle redéfinir la notion même de classe sur la base de mouvements et de luttes qui n’emploient pas ce vocabulaire ?

Reformuler la notion de la classe à partir des subalternes, à partir de la colonialité et de la différence –comme l’ont fait les théories et les luttes issues de divers espaces du Sud global – signifie aussi remettre en question, une fois encore, une longue histoire marxiste qui a fait de l’homogénéité une caractéristique centrale de la classe et tient pour assuré que « l’unité » est le résultat objectif du développement capitaliste. Le féminisme, à travers la grève, conteste les frontières de ce qui est défini comme travail et, ce faisant, ce qu’est la classe ouvrière, ouvrant ainsi la catégorie de grève à de nouvelles expériences et démontrant le caractère borné de son acception historique. Plus encore : la grève élargit les expériences féministes, les emmène dans des espaces nouveaux, vers des générations et des corps peu touchés auparavant par les pratiques féministes. Aussi, elle fait signe vers un dépassement du « patriarcat salarié » et de ses règles hétéronormées.

Processus au long cours, la grève dessine une carte des conflits qui tend à estomper les frontières rigides entre vie et travail, corps et territoire, loi et violence. La grève devient donc un outil pratique de recherche politique et un processus capable de construire une relation transversale entre des corps, des conflits et des territoires radicalement différents.

Le chapitre 2 pose un diagnostic sur les violences, en les reliant aux besoins actuels de l’accumulation capitaliste. Ainsi, je tente de décrire la façon dont la question de la violence s’est échappée de son « pré carré », la violence domestique, et les manières de l’enrayer, à travers les réponses ponctuelles apportées par les institutions, les ONG ou d’autres modes de gestion philanthropiques et paternalistes. Ainsi, la méthode que ces institutions nous reprochent, « tout mélanger », permet de relier violences sexuelles et économiques, violences au travail et violences racistes, violences policières et obstétriques. Surtout, ce diagnostic constitue un déplacement stratégique : il permet d’échapper à la figure de la victime, de mettre fin aux lamentations permanentes et à au décompte nécropolitique des féminicides à laquelle nous sommes réduites.

Dans le chapitre 3, dans la droite ligne du précédent, je réfléchis à la notion de corps-territoire, un concept élaboré par différentes camarades d’Amérique centrale pour parler des luttes anti-extractivistes qui ont commencé avec la résistance des femmes indigènes, noires et afrodescendantes, alliées à différents collectifs féministes. J’utilise également ce concept pour analyser la lutte pour la légalisation de l’avortement en Argentine, la manière dont elle a complètement débordé cette revendication initiale puis ses répercussions mondiales à travers la marée verte, mais aussi pour comprendre ce qui était en jeu quand les ex-filles de génocidaires changeaient leur nom de famille, tandis que les filles et les nièces de militant.es politiques reprenaient le nom des leurs comme un acte de rébellion.

Le chapitre 4 passe à une autre généalogie, celle des luttes de chômeurs en Argentine : qu’ont inventé ces collectifs qui ont sorti leurs casseroles dans la rue, non pour faire du bruit mais pour produire collectivement des repas, les distribuer aux affamé.e.s, qu’est-ce qui a poussé hors du foyer les tâches reproductives au beau milieu de la crise de 2001 ? À partir de là, est esquissée une critique de l’économie politique depuis une perspective féministe, afin de discuter cette question décisive : les affinités historiques entre économies populaires (toutes ces activités en dehors de ladite économie formelle) et économie féministe, et les manières dont la grève facilite cette affection réciproque. Revenir sur certains aspects de la théorie de la valeur à partir de la perspective de l’économie féministe constitue un élément fondamental qui touche à la définition même du mouvement, à ce qui lui permet de se construire comme anticapitaliste, antipatriarcal et anticolonial. De plus, ceci permet de relier la critique de l’extractivisme qui vise les ressources communes de notre région à la critique de l’extractivisme financier qui se diffuse comme endettement populaire.

Le chapitre 5 explore les cuisines où la grève a été concoctée : l’assemblée, espace où la diversité politique élabore ses différences, où l’écoute engendre des rapprochements, où le rythme de la pensée donne aussi sa pulsation aux manières de respirer et d’être ensemble.

Le chapitre 6 déploie la thèse de l’Internationale féministe : quel type de transnationalisme par le bas ce mouvement est-il en train de construire ? Quels sont les territoires mouvants, multilingues, migrants qui font de l’internationalisme une force concrète, ancrée dans des luttes singulières ? L’enracinement de ces féminismes pluriels, la réinvention communautaire et l’imaginaire géographique qu’ils alimentent, participent d’une cartographique nouvelle, en constante expansion.

Cependant, la contre-offensive néofasciste qui caractérise les alliances très récentes entre néolibéralisme et conservatisme naît en réponse à cette force spécifique, tout comme la croisade de l’Église contre la dite « idéologie du genre ». Le chapitre 7 se penche sur cette offensive morale et économique qui entraîne un appauvrissement de masse, et sur les propositions néolibérales de retour à la famille et au travail pour un patron.

Chaque chapitre inclut en outre un excursus : une recherche plus théorique dans les débats, les idées et les polémiques reliées d’une manière ou d’une autre au problème en question, mais qui peut aussi être lue pour elle-même.

Enfin, le chapitre 8, qui comporte huit thèses, constitue une sorte de manifeste.

Des temporalités multiples, brisées, ont présidé à l’écriture de cet ouvrage : de nombreux passages ont été écrits à chaud, c’est dire qu’il est dépourvu de tout regard rétrospectif ou d’esprit de synthèse. Cependant, il est rythmé par le souffle de notre désir collectif de tout transformer.

*

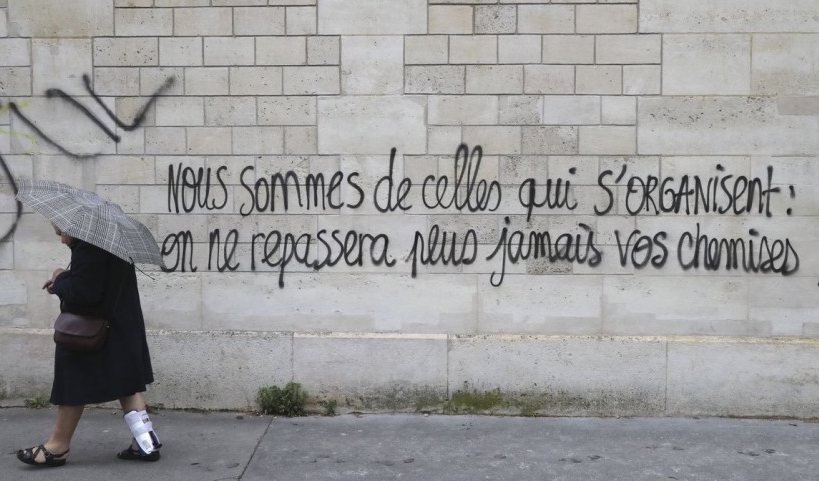

Photo : https://paris-luttes.info/hier-il-n-y-avait-plus-de-place-6149.

Note

[1] En espagnol, comme en français, il y a deux mots pour distinguer « pouvoir » et « puissance » : poder et potencia, qui dérivent du latin potestas et potentia. Une lecture spinoziste de cette différence permet de souligner que la « puissance » a une dynamique, une dimension constituante alors que le « pouvoir » est statique, constitué. « Puissance » renvoie à la faculté de faire, d’affecter et d’être affecté alors que le mécanisme de représentation qui constitue le « pouvoir » sépare la « puissance » du corps qu’il représente.