Entre Sartre et Trotski : Colette Audry et la question de la morale socialiste

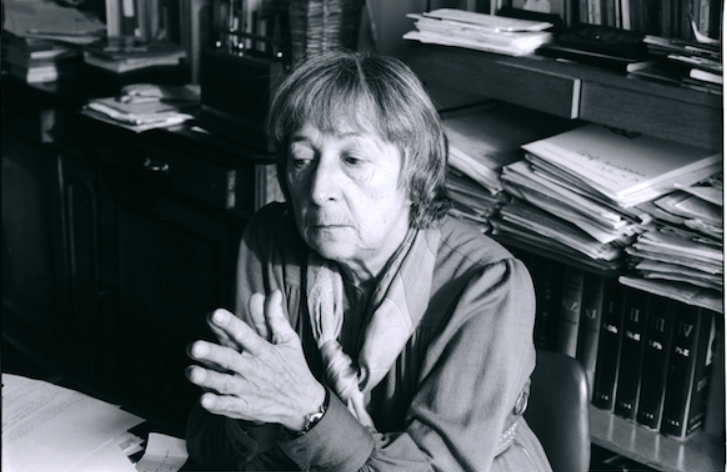

Colette Audry fut une personnalité de premier plan de la gauche française et une référence majeure des courants socialistes de gauche. Intellectuelle et militante, proche de Sartre et de Simone de Beauvoir, elle est l’autrice d’une œuvre multiforme : romans, théâtre et scénarios de films, essais philosophiques et politiques, textes journalistiques.

Féministe engagée, elle créa avec d’autres militantes, au début des années 1960, le Mouvement démocratique féminin, considéré comme un laboratoire d’idées féministes et socialistes, et dirigea une collection pionnière : « Femme », chez Denoël-Gonthier, où furent notamment publiés des ouvrages de Betty Friedan, Rosa Luxemburg, Margaret Mead et Kate Millett.

Malgré la biographie que lui consacra il y a une quinzaine d’années Séverine Liatard et les références appuyées de Jean-Luc Mélenchon (dont le chemin a croisé le sien au sein du Parti socialiste), malgré la redécouverte de figures féminines injustement oubliées ou marginalisées – car, précisément, féminines – suscitée par la récente vague féministe, c’est peu dire que Colette Audry apparaît aujourd’hui oubliée.

C’est précisément à cette redécouverte qu’invite ce texte d’Ian Birchall, historien et spécialiste de l’histoire du mouvement ouvrier et de la pensée radicale française, dont Contretemps a déjà publié plusieurs études.

***

Dans son livre De la Vertu, publié en 2017, Jean-Luc Mélenchon dénonce la corruption et l’immoralité de la politique contemporaine.[1] Pour étayer ses arguments, il cite l’ouvrage de Colette Audry, Les militants et leurs morales.[2] Aujourd’hui largement méconnue, Colette Audry (1906-1990) n’a plus que quelques titres disponibles en librairie. Mélenchon a d’ailleurs promis de faire rééditer Les militants et leurs morales.[3] Elle fut pourtant une figure importante de la gauche française au milieu du XXe siècle, et mérite à ce titre d’être redécouverte.

Un engagement dans l’aile gauche du mouvement socialiste

Audry est née en 1906 dans un milieu politique.[4] Son grand-oncle était Gaston Doumergue, un homme politique radical qui devint président de la République en 1924 ; son mandat fut marqué par la guerre du Rif et la répression en Indochine. Son père, haut fonctionnaire et préfet, avait été actif au sein du Parti socialiste. Audry a suivi une formation d’enseignante et s’est installée à Rouen en 1932, où elle s’est engagée dans le syndicat des enseignants. Parallèlement à ses activités politiques et littéraires, elle a continué à enseigner au lycée pendant la majeure partie de sa vie, jusqu’à sa retraite en 1965.

À Rouen, elle rencontre Paul Nizan (1905-1940), un ami de Sartre et communiste engagé, qui lui présente Simone de Beauvoir (1908-1986). Elle envisage brièvement de rejoindre le Parti communiste, mais après avoir lu Ma vie de Trotski, elle s’engage dans la gauche antistalinienne.

C’est une période dramatique de l’histoire française, aux résonances frappantes avec notre époque. Avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, la France se retrouve encerclée par des régimes fascistes à ses deux principales frontières. Une émeute de droite, en février 1934, provoque la chute du gouvernement et nourrit la crainte d’une prise de pouvoir fasciste. Les appels à l’unité de la gauche se multiplient. Le Parti communiste (PCF) et le Parti socialiste (SFIO) s’allient aux radicaux pour former le Front Populaire.

En 1936, celui-ci remporte la majorité des voix et un gouvernement est constitué sous la direction du socialiste Léon Blum (1872-1950). Mais avant même son entrée en fonction, la montée des attentes ouvrières déclenche une grève générale mobilisant deux millions de salarié.e.s, dont beaucoup occupent leurs usines. C’est cette vague d’action directe, bien plus que le programme du Front populaire, qui permet d’obtenir des avancées concrètes : hausses de salaires, droits syndicaux dans les entreprises, semaine de quarante heures et deux semaines de congés payés.

Audry devint un membre actif de la SFIO au début des années 1930 : elle participait aux réunions et vendait dans la rue Le Populaire, l’organe du parti. Contrairement au PCF, d’une stricte homogénéité, la SFIO autorisait l’existence en son sein de courants organisés. Audry fut ainsi l’une des fondatrices de la Gauche Révolutionnaire, dirigée par Marceau Pivert (1895-1958), qui représentait l’aile la plus radicale du parti. Au moment des grandes grèves de 1936, Pivert publia un article devenu célèbre, affirmant « Tout est possible ! ». La Gauche Révolutionnaire ne se contentait pas de polémiquer : elle organisa la riposte au fascisme en créant les groupes armés du TPPS (Toujours Prêts Pour Servir), qui expulsèrent les fascistes des quartiers ouvriers.[5]

Audry était aussi une syndicaliste active et commençait à se faire connaître comme écrivaine. Elle collabora à plusieurs publications de gauche, dont La Révolution prolétarienne – fondée par Pierre Monatte (1881-1960) après son exclusion du PCF en 1924 – , ainsi qu’au journal syndical L’École émancipée. Parmi les contributeurs notables de ce dernier figurait l’historien Maurice Dommanget, (1888-1976) spécialiste de Babeuf et de Blanqui. Lorsque Trotski fut exilé en France, c’est lui qui lui trouva un logement.

Pour éclairer la menace nazie, Audry rédigea également une étude sur Heidegger, où elle montrait le caractère fondamentalement fasciste de sa philosophie, anticipant ainsi des arguments qui ne seraient développés que dix ans plus tard.[6] La même année, la guerre civile espagnole éclata. Malgré un accord préalable, Blum refusa d’envoyer des armes françaises pour soutenir la République. Audry se rapprocha alors du POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista – Parti ouvrier d’unification marxiste), en butte à l’hostilité du Parti communiste espagnol en raison de son orientation socialiste révolutionnaire et antistalinienne. Elle se rendit en Espagne dès le début du conflit. Douée pour les langues, elle participa à la rédaction et à la diffusion d’une édition française du journal du POUM.

Audry fut aussi une amie proche et une collaboratrice de Simone de Beauvoir. Dans ses mémoires, celle-ci la décrit comme une trotskiste. En réalité, rien n’indique qu’Audry ait jamais appartenu à une organisation trotskiste[7] – d’autant que Trotski lui-même se montrait très critique à l’égard du POUM.[8] . Elle connaissait toutefois bien les écrits et les idées de Trotski qui l’influençaient, et dénonçait avec vigueur l’évolution du stalinisme.

Mais son activité ne se limitait pas à l’écriture ou au travail militant. Elle risqua parfois sa vie pour défendre ses principes. En 1939, après la victoire de Franco, un demi-million de réfugiés républicains franchirent les Pyrénées. Mal accueillis en France, ils furent parqués par le gouvernement – toujours issu du parlement élu sur le programme du Front populaire – dans d’affreux camps improvisés sur les plages du Sud. Avec Daniel Guérin (1904-1988) et d’autres camarades, Audry traversa les Pyrénées en camion pour secourir des dirigeants du POUM menacés de mourir de froid ou d’être assassinés par les staliniens. Fille de préfet, elle savait comment fonctionnaient les rouages administratifs et parvint à obtenir un document leur permettant de franchir les contrôles frontaliers. Cinq dirigeants du POUM purent ainsi être sauvés, dont Wilebaldo Solano (1916-2010)[9]. Lorsque je rencontrai Solano, quelque cinquante ans plus tard, il évoquait encore Audry avec gratitude.

En 1938, la Gauche Révolutionnaire, exclue d’une SFIO ayant désormais accompli un virage à droite, forma le PSOP (Parti socialiste ouvrier et paysan), qu’Audry rejoignit sans grand enthousiasme. Hostile à la guerre qui se profilait avec l’Allemagne, elle signa le Manifeste des femmes contre la guerre. Durant l’occupation, elle s’engagea dans la Résistance et collabora avec les communistes dans la région de Grenoble. En 1939, elle épousa Robert Minder (1902-1980), dont elle eut un fils, Jean-François (à qui elle dédia Les militants et leurs morales) ; le couple divorça en 1945.

Audry était déjà une proche de Sartre et de Simone de Beauvoir. À la Libération, lorsque Sartre et Merleau-Ponty fondèrent la revue Les Temps modernes, elle s’impliqua aussitôt dans son entourage, y écrivant régulièrement et siégeant au comité de rédaction. La revue, qui se voulait une tribune de la gauche indépendante, publia des auteurs comme Victor Serge (1890-1947) ou Richard Wright (1908-1960). Audry y fit paraître une critique très élogieuse du roman de Serge, L’affaire Toulaév.[10]

On y trouva aussi des reportages sur les États-Unis de Daniel Guérin, ancien camarade d’Audry à la Gauche Révolutionnaire : jugés trop critiques du racisme américain par la presse de droite, ils paraissaient en même temps trop favorables aux travailleu.r.se.s étatsuniens aux yeux du PCF. Au début des années 1950, Sartre adopta, pour quelques années, une position proche du PCF. Les Temps Modernes continuèrent néanmoins de publier des articles hostiles au stalinisme. En 1953, la revue publia trois articles très critiques de Marcel Péju (1922-2005) sur le procès-spectacle en Tchécoslovaquie qui aboutit à la condamnation à mort de l’ancien secrétaire général du Parti communiste, Rudolf Slánský (1901-1952).[11]

La même année, Audry publia une recension élogieuse d’un ouvrage dénonçant le stalinisme.[12] Elle y présentait les intellectuels du PCF comme de simples relais aveugles de la ligne officielle et opposait la pensée de Lénine à la servilité des communistes contemporains. Cette prise de position déclencha une violente riposte de Jean Kanapa (1921-1978),[13] figure emblématique de la docilité intellectuelle au sein de la direction communiste. Sartre, indigné par cette attaque contre son amie, rompit momentanément avec le PCF pour publier une réponse polémique d’une rare virulence.[14] Kanapa dut se rétracter, contraint et forcé.

Au milieu des années 1950, de nouveaux courants commencèrent à émerger dans la gauche française. Le soulèvement hongrois de 1956 provoqua un début de contestation au sein du PCF, tandis que de nombreux militants de la SFIO s’opposaient avec vigueur au soutien de leur parti à la guerre d’Algérie. Audry s’engagea alors dans la mouvance de la Nouvelle Gauche. Elle collabora notamment à la revue Arguments, qui cherchait à développer un marxisme affranchi du stalinisme.

Opposée à la guerre coloniale menée par la France en Algérie, elle signa une déclaration appelant à une paix négociée Cependant, elle refusa d’apposer son nom au célèbre Manifeste des 121 – soutenu par Sartre et de nombreux intellectuels – car elle désapprouvait l’appel explicite à la désertion. À ses yeux, les soldats radicalisés devaient rester dans l’armée afin d’y organiser l’opposition plutôt que de s’y soustraire individuellement.[15] Les recompositions de la gauche aboutirent à la création, en 1960, du Parti Socialiste Unifié (PSU). Audry y adhéra et se présenta à plusieurs reprises comme candidate aux élections locales et nationales sous cette étiquette.

En mai 1968, une vague de contestation étudiante déclencha une grève générale d’ampleur inédite : dix millions de travailleurs cessèrent le travail. Audry soutint le mouvement dès ses débuts. L’une des toutes premières déclarations publiques en faveur des étudiants – alors que le PCF se plaignait encore qu’ils empêchaient les jeunes issus des classes populaires de passer leurs examens[16] – fut signée par Audry, Sartre, Beauvoir et Daniel Guérin.[17]

L’après-1968 fut marqué par un profond réalignement de la gauche française. La SFIO, discréditée par son soutien à la guerre d’Algérie, ne s’en remit jamais. Le PCF, qui avait dénoncé l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’armée soviétique, commençait à s’éloigner de sa fidélité inconditionnelle à Moscou. Dans ce contexte, François Mitterrand entreprit de refonder un nouveau Parti socialiste. Opportuniste, il avait été ministre de la Justice sous la guerre d’Algérie, ordonnant l’exécution de combattants indépendantistes[18] avant de se poser en opposant à de Gaulle. Son projet était clair : créer un parti qu’il dirigerait, capable de sceller une alliance électorale avec le PCF afin de rallier une partie de son électorat. Jusqu’alors, tous les autres partis politiques avaient refusé de s’allier avec le PCF, même s’il obtenait environ 20 % des voix.

Audry rejoignit ce nouveau Parti socialiste et siégea à son comité exécutif. Rien n’indique qu’elle ait nourri le moindre enthousiasme pour Mitterrand : fait révélateur, dans Les militants et leurs morales, ouvrage destiné aux membres du parti, le nom de Mitterrand n’apparaît qu’une seule fois, en note de bas de page. Son véritable objectif était ailleurs : contribuer à former et orienter la jeune génération militante. Parmi ceux qu’elle marqua durablement figurait un jeune adhérent qu’elle encouragea et soutint : Jean-Luc Mélenchon, qui garda toujours le souvenir de son influence.[19]

L’objectif d’Audry demeurait, à bien des égards, le même que celui qu’elle s’était fixé quarante ans auparavant dans la Gauche Révolutionnaire : contribuer à faire émerger un courant de gauche affranchi à la fois des travers du stalinisme et de ceux de la social-démocratie. Il ne s’agissait pas pour elle de choisir entre les deux, mais de les dépasser. Elle connaissait à fond l’histoire de la révolution russe et se référait souvent à Lénine, Trotsky et au parti bolchevique, en mettant en avant leurs acquis. Mais, à la différence de nombreux marxistes, elle ne les invoquait pas comme des autorités intangibles : leurs idées devaient être discutées de manière critique. On pouvait apprendre beaucoup d’eux, sans pour autant les tenir pour infaillibles.

Mitterrand fut élu président en 1981 et fit entrer le PCF au gouvernement. Les résultats furent vite décevants : il abandonna rapidement les mesures les plus radicales de son programme et se rapprocha de la droite. C’est dans ce contexte de désillusion que le Front National commença à s’affirmer. Cette évolution ne pouvait qu’être amère pour Audry, qui se consacra alors davantage à la littérature qu’à l’action politique. Elle ne renonça cependant jamais aux principes fondamentaux qui l’avaient guidée au long de six décennies d’engagement socialiste. Elle mourut en 1990.

Une pensée socialiste de la morale

Audry a écrit de nombreux ouvrages tout au long de sa vie. Elle est l’autrice de plusieurs romans, parmi lesquels l’autobiographique La Statue, Derrière la baignoire – récit de la vie et de la mort d’un chien – et L’Héritage, chronique de conflits familiaux. Sa pièce de théâtre Soledad (1956), consacrée à des révolutionnaires dans une dictature sud-américaine, connut un grand succès et fut adaptée au cinéma sous le titre Fruits amers (1967) par sa sœur Jacqueline, réalisatrice reconnue.

Audry participa également à l’écriture de scénarios, notamment celui de La Bataille du rail (1946), film de René Clément consacré aux cheminots résistants sous l’Occupation. Elle consacra également plusieurs essais à la pensée et à l’histoire du socialisme. Elle écrivit deux ouvrages sur Sartre – Connaissance de Sartre et Sartre et la réalité humaine[20] ainsi qu’un essai historique Léon Blum ou la politique du juste,[21] (1955) où elle développait déjà certaines thèses reprises plus tard dans Les militants et leurs morales Son ultime ouvrage, Rien au-delà (1992), publié de façon posthume, prend la forme d’un échange de lettres avec un moine bénédictin, écrit au crépuscule de sa vie.

Mélenchon a raison de souligner que la question de la moralité occupe une place centrale dans l’œuvre d’Audry. Pour elle, la politique n’était jamais une simple question de rapports de force ou de programmes, mais une affaire de choix et de valeurs. Son imaginaire et sa sensibilité avaient été façonnés par les expériences décisives des années 1930 : la menace du fascisme, les espoirs du Front Populaire et les contradictions profondes qui l’ont traversé.

Audry tenait à se démarquer du marxisme réductionniste et mécaniciste qui dominait alors une partie de la gauche. Avec ses camarades de la Gauche Révolutionnaire, elle insistait sur la nécessité de comprendre la nouveauté du fascisme et les défis spécifiques qu’il posait. Dans son article de 1934 consacré à Heidegger[22], elle déplorait que le marxisme officiel se soit enfermé dans une obsession étroite pour l’économique et le politique, au détriment d’une explication matérialiste plus riche de la totalité de la culture humaine.

Dans son étude sur le fascisme et le capitalisme, Daniel Guérin, tout en soulignant les déterminations économiques qui avaient favorisé la montée du fascisme, insistait également sur le fait que la gauche sous-estimait souvent son attrait psychologique.[23] Audry procédait de manière analogue dans son article sur Heidegger et dans sa tentative de saisir la dimension « tragique » de la philosophie nazie.

Dans Les militants et leurs morales, Audry cite Sartre – un passage de Saint Genet – qui affirme que, sous le capitalisme, la morale est à la fois inévitable et impossible.[24] Inévitable, parce que les êtres humains sont obligés de choisir selon la célèbre formule sartrienne, « condamnés à être libres » et que tout choix est un choix de valeurs. Mais impossible, parce que, dans une société divisée en classes et profondément inégalitaire, il n’existe pas de norme morale universelle applicable à tous : les privilèges d’aujourd’hui reposent toujours sur l’usage de la force dans le passé.

À la fin de son ouvrage philosophique majeur, L’Être et le Néant, Sartre annonçait une suite consacrée à la morale.[25] Il ne la publia jamais, mais un brouillon inachevé a paru à titre posthume sous le titre Cahiers pour une morale.[26] Audry, très proche de Sartre dans les années 1940, a peut-être eu connaissance de ce travail. Dans ces Cahiers, Sartre cite avec admiration l’ouvrage de Trotsky, Leur morale et la nôtre, en soulignant que l’idée d’une société socialiste future n’est pas un donné préexistant, mais une construction à réaliser : toute fin à laquelle nous parviendrons sera façonnée par les moyens employés pour l’atteindre.

Audry connaissait Sartre depuis les années 1930 ; comme mentionné ci-dessus, elle écrivit plus tard deux ouvrages à son sujet. Mais elle ne doit pas être considérée comme une simple disciple. Dans les années 1930, elle avait développé une compréhension de la politique bien plus approfondie que lui, et Sartre apprit beaucoup à son contact, même s’il affirmait bêtement —peut-être en plaisantant — que les femmes ne devaient pas s’impliquer en politique[27]. Audry trouva néanmoins le temps d’essayer de l’influencer.[28]

Le souci d’Audry de penser la moralité l’amena à se confronter à une question qui allait devenir centrale pour le marxisme du 20e siècle, celle de la relation entre exploitation et oppression. Audry fut notamment une pionnière du féminisme. En 1936, les femmes n’avaient toujours pas le droit de vote en France. Les partis du Front Populaire, craignant l’influence de l’Église catholique sur les femmes, n’avaient pas inscrit le droit de vote des femmes dans leur programme (même si Blum avait nommé trois femmes ministres dans son premier gouvernement). C’est la constitution de Vichy qui a donné pour la première fois le droit de vote aux Françaises et ce n’est qu’après la Libération qu’elles ont pu exercer ce droit.

Dans les années 1930, Audry répétait souvent à son amie Simone de Beauvoir que quelqu’un devrait écrire un livre sur l’oppression des femmes.[29] Elle n’eut jamais le temps de le faire elle-même, mais il est probable qu’elle fut l’une des sources d’inspiration du Deuxième Sexe. Lorsque l’ouvrage parut, il suscita une violente hostilité, notamment de la part du PCF et d’autres courants de gauche.[30] Audry prit aussitôt la défense de son amie et publia une revue de presse examinant les critiques. Elle y soulignait l’importance du livre et s’étonnait que la presse communiste se montre si hostile alors que Beauvoir s’était largement appuyée sur Engels.[31]

La dialectique de la fin et des moyens de l’action politique

Les militants et leurs morales est l’un des derniers ouvrages d’Audry, écrit alors qu’elle s’intéressait à l’émergence d’une nouvelle génération de militants au sein du Parti socialiste. Elle y affirmait que la question morale était au cœur de l’action politique. Pour étayer cette thèse, elle examinait les différentes conceptions de la morale chez Lénine et les bolcheviks, Trotski et Rosa Luxemburg, mais aussi chez les sociaux-démocrates, en particulier Léon Blum. Le fil conducteur de l’ouvrage consiste à interroger l’histoire du mouvement socialiste et la manière dont elle a été traversée par la question de la morale. Audry met tout particulièrement l’accent sur les deux courants qui ont marqué le XXᵉ siècle : le stalinisme et la social-démocratie réformiste.

Une large part du livre est consacrée à l’expérience stalinienne. Audry y rassemble de nombreux exemples de militants et d’intellectuels qui, dans des contextes variés, ont renié leurs propres principes moraux pour se conformer à la ligne. Elle manifeste à cet égard une hostilité sans équivoque au stalinisme, qu’elle qualifie de « l’une des tyrannies les plus oppressantes et les plus meurtrières que l’histoire ait connues ».[32] Mais Audry prend également soin de se distinguer de tout anticommunisme. Elle récuse l’idée d’une continuité directe entre la révolution bolchevique et l’essor du stalinisme. Bien au contraire, elle se montre souvent attentive et même bienveillante à l’égard de Lénine et de Trotski. Et lorsqu’elle les critique, c’est dans des termes qui n’ont rien à voir avec la sévérité de ses condamnations du stalinisme.

Elle se montre tout aussi sévère à l’égard de la social-démocratie réformiste, qui avait dominé la SFIO d’avant-guerre et où elle avait fait ses premières armes politiques. Elle s’intéresse en particulier à l’expérience de Léon Blum, qu’elle surnomme « le Juste ».[33] Blum attachait une importance indéniable aux valeurs morales, mais c’est au nom même de ces valeurs qu’il prit des décisions désastreuses : refuser l’envoi d’armes à l’Espagne républicaine, ou encore en appeler aux classes possédantes pour qu’elles s’abstiennent d’exporter leurs capitaux. En agissant ainsi, il raisonnait comme si ses adversaires de droite allaient, par simple sens moral, se sentir obligés de suivre son exemple ».[34] Elle se penche également sur l’écrasement de la social-démocratie autrichienne au début des années 1930. Selon elle, l’attachement presque fétichiste des sociaux-démocrates à la légalité les a paralysés, les empêchant de mobiliser la classe ouvrière dans l’action directe pour répondre à la violence de la droite.

Son ambition était donc d’élaborer une critique à la fois du stalinisme et de la social-démocratie — en plaçant au centre la question de la morale — qui permettrait au mouvement socialiste de dépasser les limites de ces deux traditions et d’ouvrir la voie à une orientation nouvelle. « Ce dépassement, pour les communistes comme pour les socialistes, est la tâche de l’heure ».[35] Il ne s’agissait pas simplement de créer une nouvelle organisation, mais aussi de transformer les individus qui la composent : « dépasser ce qu’ils étaient dans l’entreprise collective qu’est le parti ».[36]

L’une des questions centrales auxquelles Audry se confronte est celle des fins et des moyens. Ceux qui veulent transformer radicalement la société doivent déterminer quels moyens sont efficaces ou inefficaces, acceptables ou inacceptables d’un point de vue moral. Mélenchon se trompe toutefois lorsqu’il oppose les conceptions d’Audry sur la morale à celles avancées par Trotski dans Leur morale et la nôtre, qu’il résume de façon réductrice par la formule : « la fin justifie les moyens ». En réalité, Trotsky rejetait explicitement l’idée selon laquelle la fin justifie les moyens. Il affirmait au contraire l’interdépendance dialectique entre les moyens et la fin. La fin — une transformation socialiste — n’était pas prédéterminée, mais se construirait à travers les moyens employés pour l’atteindre. Ainsi écrivait-il :

« Quand nous disons que la fin justifie les moyens, il en résulte pour nous que la grande fin révolutionnaire repousse, d’entre ses moyens, les procédés et les méthodes indignes qui dressent une partie de la classe ouvrière contre les autres ; ou qui tentent de faire le bonheur des masses sans leur propre concours ; ou qui diminuent la confiance des masses en elles-mêmes et leur organisation en y substituant l’adoration des ‘chefs’ ».[37]

Audry reconnaît sans détour que telle est bien la position de Trotski ; elle cite d’ailleurs, avec une approbation implicite, ce même passage de Leur morale et la nôtre. Et, non sans ironie à l’égard des diffamations dont il fut victime dans les partis staliniens, elle observe que tout communiste, placé devant ce texte sans en connaître l’auteur, serait forcé de l’approuver.[38] Audry ne cherche donc pas à assimiler Trotski à Staline ; elle se place résolument du côté de l’Opposition de gauche au stalinisme.

Elle reconnaît la justesse de l’argument de Trotski selon lequel la fin n’est jamais indépendante des moyens employés pour l’atteindre, mais qu’elle est toujours façonnée par eux. Elle introduit toutefois une réserve importante : selon elle, dans une situation donnée, « les intérêts de la révolution ne sont pas forcément évidents ».[39] Les militant.es peuvent diverger sur les moyens les plus appropriés pour atteindre un objectif commun.

Comment, alors, trancher entre des évaluations différentes, portées pourtant par un même engagement révolutionnaire ? Audry souligne qu’un stalinisme monolithique, qui interdit toute démocratie interne, se prive de garde-fous. Lorsque le dirigeant prétendument infaillible commet des erreurs désastreuses, il n’existe aucun mécanisme de correction, sinon l’épreuve brutale des circonstances qui imposent un changement de ligne.[40]

Il convient de noter que le débat sur les fins et les moyens a beaucoup évolué depuis l’époque où Audry rédigeait son livre. Pendant la guerre froide, on accusait volontiers les communistes de croire que « la fin justifie les moyens », ce qui, disait-on, prouvait leur immoralité foncière. Mais plus récemment, cette logique a été reprise par les défenseurs mêmes de l’impérialisme occidental. Ainsi, en 1996, interrogée sur la mort de cinq cent mille enfants irakiens à la suite de l’embargo, la secrétaire d’État étatsunienne Madeleine Albright répondit froidement : « Le prix en vaut la peine. »

Pour une démocratie socialiste

Partant de sa critique de Trotski, et plus encore de son opposition radicale au stalinisme, Audry développe l’un des thèmes majeurs de son ouvrage : la nécessité de la démocratie dans les organisations socialistes. En l’absence d’une voie évidente et d’un dirigeant infaillible, les décisions ne peuvent être prises qu’à travers le débat entre les membres et la confrontation des alternatives.

Audry rejette catégoriquement l’idée d’une filiation directe entre Lénine et Staline. Elle rappelle que Lénine fut fréquemment contesté au sein même de la direction bolchevique, et qu’il se retrouva parfois en minorité. Ce n’est qu’en 1921 que le droit de former des fractions fut suspendu dans le parti bolchevique, et cela fut considéré comme une mesure exceptionnelle, imposée par la gravité de la situation pour la révolution.

Le droit de former des tendances organisées existait également au sein de la SFIO française. Audry elle-même, nous l’avons vu, avait été une militante active de la Gauche Révolutionnaire. Elle souligne d’ailleurs que toute l’histoire du mouvement socialiste est traversée de débats et de conflits internes ou entre organisations. C’est uniquement par ce type de confrontation qu’il est possible d’aborder les questions de tactique et de stratégie, de fins et de moyens. Dès lors, la démocratie elle-même prend valeur de principe moral.

Audry aborde ensuite la question du mensonge au sein des partis. Sa critique ne repose pas sur une conception morale traditionnelle de la vérité : elle reconnaît que tout dépend du contexte. Ancienne résistante, elle n’aurait eu aucun scrupule à mentir à la Gestapo pour protéger un camarade. Mais mentir à l’intérieur d’un parti socialiste est d’une tout autre nature. Dans un tel cadre, où tous les membres sont censés être des camarades égaux, il est inacceptable que la direction trompe délibérément sa propre base.

Les pires exemples viennent de la tradition stalinienne, et Audry cite notamment le cas de Dominique Desanti (1919-2011), laquelle, après avoir été influencée par Sartre et rejoint le PCF, rédigea — sur instruction du Parti — un livre entier voué à diffamer Tito après sa rupture avec Staline.[41] Mais les sociaux-démocrates réformistes ne sont pas exempts de reproches : Audry cite Rosa Luxemburg, qui dénonçait la tendance des dirigeants réformistes à traiter les masses comme des enfants qu’il faudrait protéger de la vérité, prétendument dans leur propre intérêt.[42]

Audry tire pratiquement tous ses exemples de France, d’Autriche, de Russie et d’Europe de l’Est. Elle n’a rien à dire de l’histoire tortueuse du Parti travailliste britannique. Pourtant, son propos trouverait une illustration frappante dans la direction actuelle de Keir Starmer, qui manipule l’adhésion en fonction de sa propre version de la réalité, suspendant et excluant les membres qui s’écartent de la « vérité » qu’il impose.

En décrivant la démocratie requise au sein d’un parti socialiste, Audry invoque le principe de réciprocité. C’est pour elle une notion clé, qui implique essentiellement la participation égale de toutes et tous au processus d’élaboration de la pratique du parti. Pas de chef infaillible, pas de manipulation, pas de mensonges adressés à une base jugée trop immature pour connaître la vérité. Appliquer le principe de réciprocité signifie, selon Audry, reconnaître l’égalité de tous les membres : « la participation pleine et entière des autres à la détermination des objectifs et à l’action de tout le parti »[43].

De plus, soutient Audry, reprenant ici une thématique sartrienne, la réciprocité n’est pas seulement un principe nécessaire d’organisation du parti, elle constitue aussi le cœur même de la société socialiste que nous aspirons à construire : « la moralité d’une société socialiste coïnciderait avec l’exercice de la réciprocité généralisée ».[44]

Elle suggère ensuite que l’application du principe de réciprocité, dans une société socialiste, prendrait la forme de l’autogestion. L’autogestion fut abondamment discutée dans les années 1970 et 1980, bien que (ou peut-être parce que) le terme ait toujours conservé une ambiguïté fatale, oscillant entre le contrôle direct des travailleurs et une simple représentation ouvrière dans la gestion. Mais Audry n’y consacre que quelques lignes et ne développe pas davantage cet argument.[45]

Ces dernières années ont vu émerger une nouvelle génération de militant·e·s, radicalisée par Black Lives Matter, par la défense de Gaza et par les manifestations contre l’extrême droite. Ils et elles devront inventer et développer leurs propres organisations et leur propre stratégie : il n’existe pas de programme clé en main à reprendre tel quel. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils et elles n’ont rien à apprendre du passé. L’histoire ne se répète pas, mais l’expérience historique a beaucoup à nous enseigner.

En particulier, il est essentiel de comprendre les échecs du stalinisme comme de la social-démocratie. C’est pourquoi il importe de se tourner vers celles et ceux qui ont tenté de dépasser les forces existantes à gauche. Parmi celles-ci, Colette Audry fut une figure importante, qui mérite d’être redécouverte et étudiée.

*

Ian Birchall (né en 1939) est un historien et traducteur marxiste britannique, qui a milité au Socialist Workers Party durant plus de 50 ans, jusqu’à son départ en décembre 2013. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages, notamment sur la gauche française, dont plusieurs ont été traduits par Contretemps.

Ancien maître de conférences en français à l’université de Middlesex, ses recherches ont porté sur le Komintern, le mouvement ouvrier international, le communisme et le trotskisme, ainsi que sur la France et le syndicalisme. Il a consacré des travaux à Babeuf, Sartre, Victor Serge et Alfred Rosmer. Membre du comité de rédaction de Revolutionary History, et du London Socialist Historians Group, il a également participé, en 2015, à l’anthologie Poets for Corbyn, recueil collectif de poèmes en soutien à la campagne de Jeremy Corbyn pour la direction du Parti travailliste.

Traduit de l’anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.

Notes

[1] Jean-Luc Mélenchon, De la Vertu, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2017, p. 14.

[2] Colette Audry, Les militants et leurs morales, Paris, Flammarion, 1976.

[3] Par exemple, dans sa conférence à Sciences po Paris du 22 avril 2024.

[4] Cf. la notice biographique du Maitron qui lui est consacrée.

[5] Yvan Craipeau, Le Mouvement Trotskyste en France, Paris, 1971, pp. 123-124.

[6] Colette Audry, « Une philosophie du fascisme allemand : l’œuvre de Martin Heidegger », L’École émancipée, 14 octobre 1934, pp. 34-35, et 21 octobre 1934, p. 53. Voir Ian Birchall, « Prequel to the Heidegger Debate », Radical Philosophy, mars-avril 1998.

[7] Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français dirigé par Jean Maitron et Claude Pennetier, volume 16, p. 481-84, répertorie environ 550 personnes ayant appartenu à une organisation trotskiste française avant 1939 ; Audry n’y figure pas.

[8] Voir Andy Durgan, « Trotsky and the POUM », International Socialism, n° 147, 2015.

[9] Daniel Guérin, Front populaire, révolution manquée, Paris, Julliard,1963, p. 255-9.

[10] Les Temps modernes, juillet 1949.

[11] Les Temps modernes, mai, juin, et juillet 1953.

[12] Colette Audry, « À propos d’un livre », Les Temps Modernes, n° 92, novembre 1953, recension de Pierre Hervé, La Révolution et les fétiches (Paris, Julliard, 1953).

[13] Jean Kanapa (1921-1978), figure emblématique du stalinisme intellectuel français, s’illustra par sa docilité sans faille à la ligne de Moscou. Rédacteur de La Nouvelle Critique puis responsable international du PCF, il nia longtemps l’existence des camps soviétiques, justifia la répression intellectuelle imposée par Jdanov (« le jdanovisme, ce n’est rien d’autre que l’esprit de parti dans la littérature, l’art, la culture… et cet esprit de parti, ah oui !, nous le conserverons », « Culture et Parti », La Nouvelle Critique, n° 72, avril 1956.), et alla jusqu’à lancer des campagnes contre Tito avant de devoir faire amende honorable. C’est contre lui que Jean-Paul Sartre lança en 1954 l’un de ses pamphlets les plus féroces, intitulé « Opération Kanapa », publié dans Les Temps modernes. Répondant à l’insulte « intellectuel-flic » que Kanapa lui avait adressée, Sartre répliqua : « Il faut plus d’une hirondelle pour ramener le printemps, Il faut plus d’un Kanapa pour déshonorer un parti. (…) Si je suis un flic, vous êtes des crétins. (…) Et le seul crétin, c’est Kanapa. » (Jean-Paul Sartre, Situations V, Paris, Gallimard, 1964, p. 275). Cette humiliation publique colla à Kanapa toute sa vie et reste un témoignage saisissant de ce qu’était la servilité aveugle des intellectuels staliniens français dans les années d’après-guerre.

[14] « Opération Kanapa », repris dans Jean-Paul Sartre, Situations VII, Paris, Gallimard, 1965.

[15] L’Express, 11 mai 1961.

[16] L’Humanité, 4 mai 1968.

[17] Le Monde, 8 mai 1968.

[18] Ian Birchall, « Mitterrand’s War », Jacobin, 5 juin 2016 ; François Malye, Benjamin Stora, François Mitterrand et la guerre d’Algérie, Paris, Calmann-Lévy, 2010.

[19] Voir la dernière partie (à 1 heure 18 minutes).

[20] Paris, Julliard, 1955 ; Paris, Seghers, 1966.

[21] Paris, Denoël, 1992.

[22] « Une philosophie du fascisme allemand : l’œuvre de Martin Heidegger », art. cit.

[23] Daniel Guérin, Fascisme et grand capital, Paris, Maspero, 1969, pp. 73-76.

[24] Les militants et leurs morales, op. cit., p. 12 ; Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, Paris, Gallimard 1952, p. 177.

[25] Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 1943, p. 722.

[26] Jean-Paul Sartre, Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, 1983.

[27] Deirdre Bair, Simone de Beauvoir, Londres, Cape, 1990, p. 325.

[28] John Gerassi, Jean-Paul Sartre — Hated Conscience of His Century, vol.I, Chicago, University of Chicago Press, 1989, p. 111 et 139.

[29] Bair, Simone de Beauvoir, op. cit., pp. 325, 379-80, 680.

[30] Voir par exemple l’article de Marie-Louise Barron dans Les Lettres françaises, 23 juin 1949.

[31] Combat, 22 décembre 1949.

[32] Les militants et leurs morales, op. cit., p. 61.

[33] Audry, Léon Blum ou la politique du Juste, op. cit.

[34]Les militants et leurs morales, op. cit., p. 61.

[35] Ibid., p. 18.

[36] Ibid., p. 148

[37] Léon Trotski, « Interdépendance dialectique de la fin et des moyens » in Leur morale et la nôtre (1938).

[38] Les militants et leurs morales, p. 53.

[39] Ibid., p. 47

[40] Ibid., p. 159.

[41] Ibid., p. 83.

[42] Ibid., p. 153

[43] Ibid., p. 161.

[44] Ibid., p. 148.

[45] Ibid., p. 163.