Comment les féminismes transforment la contestation sociale. Extrait du livre de Fanny Gallot

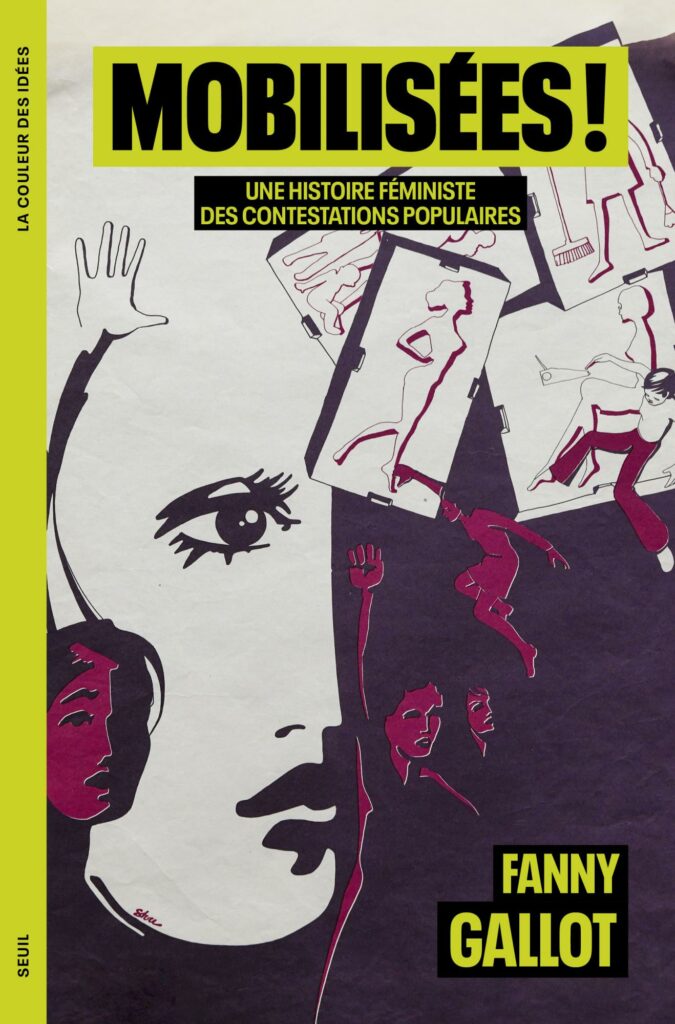

Alors que se prépare la mobilisation féministe du 8 mars, nous publions un extrait de la conclusion du dernier livre de l’historienne Fanny Gallot – Mobilisées ! Une histoire féministe des contestations populaires, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Elle y restitue non seulement l’implication des femmes dans les mobilisations sociales depuis 1945, la manière dont les mouvements féministes ont transformé les formes de la conflictualité sociale, et l’enjeu politique crucial – singulier mais transversal – que constitue le travail reproductif.

Conclusion – Désandrocentrer la contestation ?

La ménagère a en fait de grands pouvoirs, à condition de ne pas les apprécier au niveau formel qui est celui des pouvoirs masculins, y compris dans le déclenchement des mouvements : rôle direct lorsque le pain vient à enchérir, dans ces troubles de subsistance qui, au début du xxe siècle, font place aux troubles de cherté ; rôle indirect dans la décision de faire grève lorsqu’il devient impossible de joindre les deux bouts. « Tison du faubourg » (Henry Leyret), la ménagère est aussi sa gardienne, le sang d’une culture largement fondée sur la parole et le voisinage, pivot de toute une sociabilité horizontale qui s’oppose et bien souvent résiste aux formes modernes de relations verticales, aux hiérarchies de la domination.

Michelle Perrot, « De la nourrice à l’employée. Travaux de femmes dans la France du XIXe siècle », Le Mouvement social, n°105, octobre-décembre 1978, p. 4.

Comment les mouvements sociaux ont-ils contribué à redéfinir la partition du travail reproductif depuis 1945 sous l’influence des féminismes ? Dans quelle mesure cette dynamique met-elle en question la dichotomie hiérarchisée entre ce qui est considéré comme productif et ce qui n’est pas considéré comme tel ? Dans l’ensemble de la période, le travail reproductif – dans ses dimensions gratuite et rémunérée – s’est trouvé profondément reconfiguré et les mouvements sociaux dans leur diversité y ont contribué. Ces mouvements en sont eux-mêmes impactés en interne.

De 1945 aux années 1960, les organisations familiales, communistes, catholiques et professionnelles, dans des espaces ruraux ou urbains, encadrent les femmes des classes populaires en tant que « ménagères », salariées ou contributrices à la production agricole, dans une perspective de « modernisation », en favorisant l’entraide locale et/ou en revendiquant des prestations sociales dont l’attribution est débattue, la norme de la femme au foyer tendant à perdurer. Dans les années 1960, une inflexion s’opère avec l’accroissement du salariat féminin et l’exode rural, dans un contexte de « radicalisation des mouvements féminins »[1] : les organisations professionnelles élaborent progressivement des revendications permettant d’envisager la dimension domestique et, finalement, de faciliter la « conciliation » entre l’activité professionnelle et l’activité domestique des femmes des classes populaires.

Dans les années 1968, l’effervescence des mouvements sociaux conduit les différents cadres militants à reprendre les trois perspectives de justice sociale portées par les féministes : la redistribution, la reconnaissance et la représentation[2]. Il s’agit de mettre en oeuvre une autre répartition du revenu national, en construisant des équipements collectifs par exemple, ou en envisageant l’augmentation des prestations familiales, faute de rémunérer le travail ménager reconnu comme tel ; et, dans le même temps, il s’agit de reconnaître la professionnalité de certains métiers, jusque-là déqualifiés par une naturalisation du travail domestique, elle-même désormais contestée. En termes de représentation, le travail domestique est rendu visible dans les contestations de différentes façons, bien que la plupart des femmes mobilisées dans ces contestations populaires continuent de mettre à distance le féminisme.

Dans les années 1980, le reflux des mouvements sociaux interrompt la dynamique portée dans les ann.es 1968 : la question redistributive tend à être supplantée par des enjeux de reconnaissance, et le travail domestique tend à disparaître derrière la « conciliation ». Cela dit, l’invisibilisation du travail reproductif est relative : s’il apparaît bien davantage à l’occasion de l’avancée de la place des femmes et de leur représentation dans les structures, à l’instar de la « mixité des structures » mise en place à la CFDT, il est le sous-texte de nombre de contestations renouvelées à l’heure du néolibéralisme, notamment dans sa dimension professionnelle, après le mouvement de novembre-décembre 1995.

À partir de 2010, si les politiques néolibérales favorisent une précarité croissante, la réduction des services publics et des politiques redistributives, les mouvements sociaux se multiplient pour les contester. Dans cette dernière période, la nouvelle dynamique féministe produit une reconfiguration des mouvements sociaux : le climat sexiste qui perdure dans les organisations est remis en cause ; les rapports de pouvoir liés au sexisme et au racisme articulés sont questionnés ; une perspective explicitement écologique est élaborée[3].

Au-delà de la redéfinition de la partition du travail reproductif, ce qui est revendiqué, n’est-ce pas la remise en cause d’un ethos militant se rapportant à ce que l’on considère comme productif ? Derrière cette périodisation marquée par des ruptures et des continuités, une tension émerge en filigrane entre la construction d’alternatives en pratique et l’élaboration de revendications à destination du pouvoir, une tension qui est liée à la mise en cause de la dichotomie hiérarchisée entre productif et reproductif.

Les « grands pouvoirs » de la ménagère du XIXe siècle dans les mouvements sociaux, « à condition de ne pas les apprécier au niveau formel qui est celui des pouvoirs masculins », évoqués par l’historienne Michelle Perrot en exergue, font écho à l’appel militant de Mariarosa Dalla Costa en 1972 au « pouvoir des femmes » et à la « subversion sociale » : « Si la famille est un centre de production, essentiel au capitalisme et à la vie même, il peut être aussi un centre de subversion[4]. »

Elle insiste d’ailleurs sur le « fait que le soutien des femmes ainsi que leur organisation formelle ou informelle ont toujours été décisifs dans les luttes à l’intérieur du cycle de la production directe[5] ». Dans les revendications portées par les organisations et les mobilisations, le travail reproductif constitue finalement un moteur essentiel pour une autre répartition des richesses dans la mesure où il s’agit souvent de redistribuer les profits avec des allocations, des moyens pour les services publics ou des augmentations de salaire, entre autres.

Dans les pratiques quotidiennes qu’il induit, il pose la question d’une alternative, par le bas, émancipée des cadres de l’économie capitaliste. En 1980, dans Adieux au prolétariat, le philosophe André Gorz s’oppose à la « mercantilisation » du travail domestique, fondamentalement parce que l’émancipation implique de limiter la sphère marchande qui se traduit par calcul, contrainte et exploitation, afin de favoriser la sphère non marchande[6]. En d’autres termes, revendiquer une reconnaissance monétaire du travail reproductif pouvant passer par la rémunération du travail domestique – et l’on pourrait ajouter par la revalorisation des métiers dévalués du fait de la naturalisation des qualifications féminines – revient à rentrer dans le moule de l’économie capitaliste et patriarcale. Pour le philosophe, il est donc nécessaire de s’émanciper de cette logique pour construire une alternative, par le bas.

Cette approche est reprise dans le « quotidien politique[7] » envisagé par la sociologue Geneviève Pruvost, qui s’inspire de théoriciennes écoféministes, à l’image de Maria Mies ou Veronika Bennhold, pour poser la question de la subsistance[8]. Cependant, le travail reproductif n’est-il pas le fil permettant de sortir de ces options stratégiques apparemment opposées ? En fonction des contextes, cette recherche a permis de souligner les tensions et les articulations permanentes entre les mises en oeuvre concrètes, locales, ancrées dans un espace particulier de pratiques alternatives, d’un côté, et les revendications, les orientations portées par les mouvements et les organisations, à destination du pouvoir, de l’autre. Le travail reproductif dans le cadre de l’économie capitaliste, patriarcale et fondée sur l’ethnoracialisation permet d’appréhender une forme d’exploitation, dénoncée par les thèmes de la gratuité ou de l’invisibilisation, et d’entrevoir, en m.me temps, les fondements d’une société alternative, contestant cette logique. C’est en ce sens un concept critique, une analyse des contradictions de la société contemporaine qui laisse entrevoir une autre organisation sociale possible, largement déjà là.

Si cette approche, qui consiste à envisager la centralité du travail reproductif, est adoptée par certains groupes engagés dans la « grève féministe », elle reste minoritaire dans l’ensemble des mouvements sociaux, organisations syndicales comprises, comme l’a encore révélé la puissante mobilisation contre la réforme des retraites de 2023. Pourtant, dès le départ de ce mouvement social, les revendications féministes saturent les médias : le discours syndical parle du différentiel de 40 % entre les retraites des hommes et celles des femmes, les Rosies occupent l’espace et, dans les manifestations, des « pink blocs » rassemblent des collectifs et des associations qui dénoncent les effets néfastes de la contre-réforme des retraites sur les personnes LGBTQI+, en région parisienne notamment. La lutte contre la casse des retraites constitue désormais une lutte féministe qui se fonde sur une approche désandrocentrée du travail, selon les termes de la sociologue Maud Simonet[9] : il est question de la revalorisation des métiers qui entrent dans le champ du travail reproductif – ces activités essentielles, comme l’a révélé la pandémie de Covid-19 –, ou encore de l’absence de reconnaissance du travail domestique et parental[10].

Pourtant, l’intersyndicale n’en fait pas une perspective stratégique. Si, dès le 11 février 2023, elle appelle à « mettre le pays à l’arrêt » le 7 mars, c’est sans faire de lien avec la grève féministe du lendemain, le 8 mars. Certes, l’intersyndicale invite à « se saisir du 8 mars » , mais il n’est pas question de grève dans l’appel, alors même que les syndicats de transformation sociale tels que la CGT, Solidaires et la Fédération syndicale unitaire (FSU) appellent à la grève féministe depuis plusieurs années. Cela signifie que cette modalité de lutte n’est pas considérée par l’intersyndicale comme un levier possible d’élargissement des grèves en cours contre la réforme des retraites. Et cela s’explique au fond par l’idée que seuls certains secteurs d’activité, comme les raffineries ou les transports – majoritairement masculins –, peuvent bloquer le pays et permettre à tous et toutes de gagner. Or, si l’ensemble du travail reproductif – majoritairement féminin – s’arrête, qu’advient-il ? Si le travail domestique n’est plus effectué et si le travail reproductif s’interrompt dans les services publics – crèches, éducation –, et dans les services publics plus ou moins privatisés – hôpitaux, EHPAD –, et enfin dans les secteurs totalement marchandisés – services à la personne –, la société ne sera-t-elle pas totalement paralysée ?

Notes

[1] Sylvie Chaperon, « La radicalisation des mouvements féminins français de 1960 à 1970 » , art. cité, p. 61‑74.

[2] Nancy Fraser, Le Féminisme en mouvements. Des années 1960 à l’ère néolibérale, op. cit.

[3] Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, Paris, La Découverte, 2023.

[4] Louise Toupin, Le Salaire au travail ménager. Chronique d’une lutte féministe internationale (1972‑1977), op. cit., p. 67.

[5] Mariarosa Dalla Costa et Selma James, Le Pouvoir des femmes et la subversion sociale, op. cit., p. 59. Voir la réédition récente des textes de Mariarosa Dalla Costa, Femmes et subversion sociale. Anthologie 1972‑2008, Genève, Entremonde, 2023.

[6] André Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Éditions Galilée, 1980, p. 119‑120.

[7] Geneviève Pruvost, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, Paris, La Découverte, 2021.

[8] Id., « Penser l’écoféminisme. Féminisme de la subsistance et écoféminisme vernaculaire », Travail, genre et sociétés, n°42, 2019, p. 29‑47.

[9] Maud Simonet, L’imposture du travail. Désandrocentrer le travail pour l’émanciper, Paris, 10/18, 2024.

[10] Céline Bessière et Sibylle Gollac, « Retraites : la réforme macroniste renforce une conception masculine du travail », Libération, 30 janvier 2023.