Histoire scolaire et récit national. À propos de deux livres de Laurence de Cock

À propos des ouvrages suivants de Laurence De Cock :

– Sur l’enseignement de l’histoire. Débats, programmes et pratiques de la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Libertalia, 2018

– Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 à nos jours, Lyon, PUL, 2018.

On pourra lire un chapitre de Sur l’enseignement de l’histoire ici : « Pour une histoire scolaire émancipatrice ».

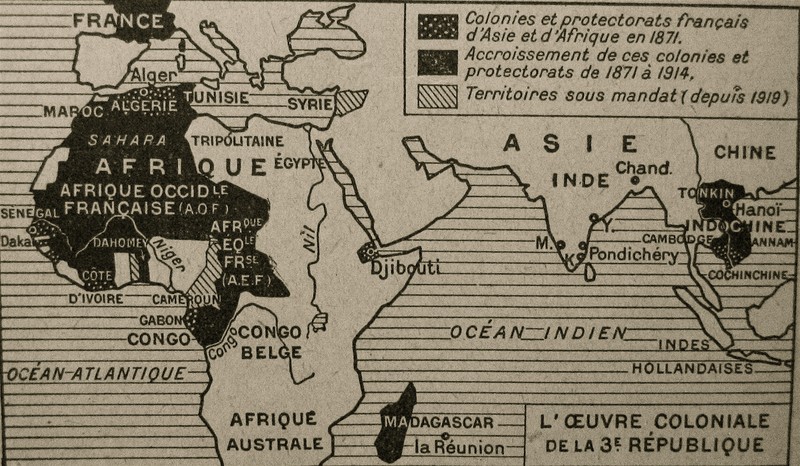

Alors que se discute actuellement le contenu des nouveaux programmes d’histoire du lycée, deux ouvrages parus cette année viennent alimenter le débat sur le « roman national »[1]. Partant du constat que l’histoire et son enseignement sont régulièrement au cœur de polémiques, au point d’en faire en 2017 des enjeux électoraux lors de la campagne présidentielle, Laurence De Cock retrace la place de l’enseignement de cette discipline en France depuis le deuxième XIXe siècle dans Sur l’enseignement de l’histoire. L’auteure y déconstruit un certain nombre de fantasmes sur ce qu’aurait été l’école au temps de la IIIe République[2], contextualise le « roman national » lavissien, ausculte les expérimentations pédagogiques de l’après-guerre et porte son attention sur la politisation de l’histoire qui se manifeste à partir des années 1980.

Sa thèse, récemment remaniée et publiée sous le titre Dans la classe de l’homme blanc, s’attache à ce dernier point. La manière dont l’enseignement de l’histoire est saisi par le politique est un thème que Laurence De Cock emprunte aux travaux de Patricia Legris. Elle l’aborde pour sa part à travers l’étude du fait colonial en France tel que celui-ci est présenté dans les curriculae[3]. Sa thèse s’intéresse à la confection des programmes scolaires en lien avec les débats publics sur l’immigration post-coloniale depuis les années 1980 et retrace la manière dont ceux-ci bousculent la fabrique de l’histoire scolaire.

Laurence De Cock est co-fondatrice du collectif Aggiornamento histoire-géo qui réunit des chercheurs et des enseignants du secondaire dans une volonté de renouveler l’enseignement de ces disciplines. Elle a aussi été un temps vice-présidente du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH). C’est donc en tant que chercheuse en sciences de l’éducation, comme professeure d’histoire-géographie et actrice engagée dans son champ disciplinaire qu’elle se positionne dans ce débat qu’elle aborde.

Recherche historique et histoire scolaire. Quelle histoire enseigner dans une école qui accueille des enfants issus de l’immigration post-coloniale ?

Alors que l’histoire universitaire et la recherche tendent aujourd’hui à promouvoir l’histoire globale[4] qui remet en cause l’État–nation comme cadre interprétatif de l’histoire, on assiste dans l’arène médiatico-politique à la remise en selle d’un thème – vieux de deux siècles – sur les origines de l’histoire de France qui devrait, selon ses promoteurs, faire aimer aux enfants la nation et permettre d’être un ciment dans un pays où multicuturalisme et pluralité culturelle n’iraient pas sans poser problème. Pour certains tenants du « roman national » l’enseignement de l’histoire tel qu’il est actuellement dispensé apprendrait aux jeunes Français à « avoir honte[5] » de leur passé et serait tourné vers la « repentance[6] ». Laurence de Cock interroge le décalage entre recherche universitaire et débats publics, et la manière dont celui-ci impacte l’histoire scolaire.

Face à la massification de l’enseignement et à l’installation pérenne de populations issues de l’ancien Empire colonial français en métropole dans les années 1970, l’institution scolaire a été amenée à se renouveler et à repenser les leviers de l’intégration de jeunes qui jusque-là étaient peu sur les bancs de l’école républicaine. Or, cela n’a pas été sans générer dans la sphère publique des crispations, voire des paniques identitaires[7]. Le débat prend de l’ampleur en 1979 après l’intervention d’Alain Decaux qui déclare lors d’une conférence « On n’enseigne plus l’histoire à vos enfants ».

Depuis lors le débat n’a cessé d’enfler. L’auteure retrace ce contexte et estime que l’enseignement de l’histoire et l’école sont des prismes permettant d’interroger les débats autour de l’intégration. D’une part, parce que l’institution scolaire s’est penchée sur les contenus d’enseignement qui pourraient permettre d’inclure les enfants (d’)immigrés[8], assignant une capacité d’homogénéisation culturelle à l’étude des migrations et du fait colonial. D’autre part, parce que c’est autour de l’école et de l’enseignement de l’histoire que se cristallisent certains débats publics.

Les axes de sa réflexion pourraient être résumés comme suit : comment l’institution scolaire a-t-elle dans ce contexte fait ou non évoluer les programmes, et selon quels circuits de décision ? Que se passe-t-il depuis les années 1980 pour que ce débat surgisse avec autant de violence ? Si enfin l’histoire ne sert pas à faire aimer la France, ni même à prévenir certains maux, quelle peut être sa finalité en tant que discipline scolaire ?

Nous laisserons ici de côté la première interrogation, quoique Dans la classe de l’homme blanc, qui s’adresse à un public de spécialistes, y accorde une place importante et bien que l’entrée dans la boite noire de la fabrique des programmes scolaires permette de prendre du recul sur ceux-ci. Notons toutefois que l’étude des programmes scolaires qu’elle livre est loin de ressembler aux caricatures qu’en font les tenants les plus virulents du roman national, comme certains post-coloniaux qui dénoncent, selon Laurence De Cock, les « tabous » et les « non-dits » que comprendraient ceux-ci. En somme, dans les programmes scolaires, l’histoire coloniale n’est ni plus, ni moins étudiée que les autres sujets.

Débats publics et « culturalisation » de la question coloniale

Alors pourquoi le débat devient-il aussi virulent depuis les années 1980 ? La volonté de construire du commun à partir de la « diversité »[9] s’était déjà manifestée au XIXe siècle face à la multitude culturelle des « petites patries »[10]. Mais désormais c’est dans un contexte post-colonial que s’inscrit ce désir d’unification. Or, pour certains acteurs politiques et médiatiques, l’immigration issue de l’ancien Empire colonial ne va pas sans poser problème. La fin des « Trente Glorieuses » marque une forme de fermeture, notamment celle des frontières.

Ceci s’accompagne d’un glissement sémantique : le « travailleur immigré » devient progressivement un « Arabo-musulman », un « Nord-Africain ». On assiste à une « culturalisation » de la question de l’immigration[11] selon Laurence De Cock. Le contexte international, la révolution iranienne de 1979, l’échec de régimes indépendantistes laïcs dans le monde arabe favorisent à leur tour cette évolution. En France, ces évolutions se rétractent en 1989 avec l’affaire dite du voile de Creil. Entre 1992 et 1995, la guerre civile algérienne est marquée par une série d’attentats, dont certains ont lieu à Paris. Enfin, le 11 septembre 2001 consacre la théorie de la « guerre des civilisations » et permet à certains d’affirmer la dangerosité – supposée intrinsèque – de la religion musulmane.

En 2002, Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour de l’élection présidentielle. En 2004, la loi sur l’interdiction des signes religieux ostentatoires est adoptée. L’auteure montre ainsi comment l’immigration post-coloniale est devenue en deux décennies un « problème public »[12].

Les années 2000 : histoire, mémoire et identités à l’heure des postcolonial studies

Laurence De Cock consacre un chapitre de sa thèse aux années 2000 lors desquelles ce débat s’intensifie et se noue dans des conditions particulières.

Tout d’abord, cette décennie voit s’exacerber la discussion sur la place à accorder aux questions mémorielles[13] sous la houlette de certains groupes sociaux. C’est notamment le cas de la mémoire des traites et de l’esclavage qui conduit à l’adoption de la loi dite Taubira tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité (2001). Les groupes qui se sont mobilisés en tant que « descendants d’esclaves » l’ont fait en invoquant la reconnaissance de crimes passés et en demandant « réparation », enracinant le présent des discriminations de l’outre-mer dans le passé colonial.

En 2005, les Indigènes de la République publient un manifeste dans lequel ils appellent à « décoloniser » la République[14]. Ils le font au nom du continuum de traitement que subiraient les populations immigrées ou issues de l’immigration post-coloniale. Selon eux, les imaginaires républicains sont pétris de représentations de l’Autre construites à l’époque coloniale, or ces représentations fondent les discriminations du temps présent.

Parallèlement, en novembre 2005, éclatent dans certaines banlieues populaires des révoltes. L’État mobilise un arsenal issu de la guerre d’Algérie pour instaurer l’État d’urgence et expulse les émeutiers étrangers. La même année, en février, la loi Mekachera est adoptée et son article 4 stipule que les programmes scolaires doivent reconnaître le « rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord » ce qui conduit certain.e.s historien.ne.s, à l’initiative de Gérard Noiriel, Nicolas Offenstadt et Michèle Riot-Sarcey, à créer un collectif : le CVUH (Comité de Vigilance face Usages Publics de l’Histoire). Dans les années 2000, le fait colonial et l’immigration s’entrelacent dans les débats publics.

Parallèlement, quoique fort tardivement par rapport aux pays anglo-saxons, sont popularisées en France les postcolonial studies au sein du monde académique. Elles diffusent notamment la notion de « continuum colonial » qui invite à penser une continuité passé/présent dont se revendiquent des mouvements politiques et sociaux comme les Indigènes de la République.

Laurence De Cock prend dans La classe de l’homme blanc ses distances avec cette interprétation du postcolonialisme dont elle admet avoir été proche un temps. Selon elle « dans une version plus nuancée, l’expression « continuum colonial » peut également soutenir l’hypothèse que l’un des facteurs des discriminations au présent réside dans la relégation du passé colonial, voire sa non prise en compte dans le récit national. Cette interprétation développe alors l’idée qu’une meilleure appréhension du passé colonial faciliterait l’intégration des populations héritières de l’immigration soucieuses de faire entrer leurs héritages dans le pot commun historique ». C’est une position probablement plus proche de la sienne.

L’auteure avance sur une ligne de crête : si elle récuse l’homologie passé/présent des tenants du « continuum colonial » jugé ahistorique, et qui mène à enfermer le colonisé/l’immigré dans une position de victime, elle milite pour une (re)connaissance du passé colonial afin de favoriser l’intégration de populations héritières de celui-ci. Pour autant, elle refuse toute forme d’assignation identitaire et est proche de la position de l’anthropologue Jean-Loup Amselle lorsqu’il considère que « l’on ne saurait cantonner [l’identité] à un quelconque groupe d’appartenance, précisément parce qu’il ou elle s’identifie successivement ou simultanément à plusieurs de ces groupes (…). Autrement dit, l’identité d’un groupe ne se déduit pas, elle se compile puisqu’elle est la somme des actes d’identification « performés » au cours de son existence »[15].

Enfin, elle s’élève contre ce qu’elle appelle la fonction « thaumaturgique »[16] assignée à l’histoire scolaire qui voudrait que l’on puisse lutter contre le racisme en enseignant la Shoah, contre l’intolérance en enseignant l’altérité, etc. Si l’identité est largement une construction sociale, (re)définie dans un vis-à-vis avec les autres, comment éviter la forme d’assignation identitaire que sous-entend l’étude du passé colonial ou de l’immigration comme levier d’intégration ? Inversement, si les discriminations au présent résident dans la résurgence des figures de « l’arabe » ou du « noir » construites en situation coloniale, pourquoi prendre ses distances avec le « continuum colonial » des postcolonial studies ? Laurence De Cock aurait pu davantage expliciter son positionnement.

Néanmoins, nous pouvons émettre l’hypothèse – à la lecture de ses deux ouvrages – que celle-ci s’inscrit, peu ou prou, dans le sillon suivant : l’histoire de l’immigration et du fait colonial ont toute leur place à l’école, non parce qu’elles s’adresseraient intrinsèquement aux enfants (d’)immigrés, mais parce que ce sont des questions socialement et politiquement « chaudes ». Elles n’ont pas de vertus intégratrices a priori mais permettent d’étudier la construction sociale et historique de catégories comme la « race », le « blanc », le « noir », catégories dont l’étude permet d’éviter l’écueil d’un universalisme abstrait et de la colourblindness dont l’école républicaine serait porteuse. Leur étude aurait alors pour objectif à la fois de révéler des rapports de domination et leur déconstruction comme catégories identitaires. Du moins c’est ainsi que son propos peut être interprété et que l’on peut lire le choix du titre[17] de sa thèse qui appelle à la réhabilitation du concept de « race » en sciences humaines et sociales.

Pourquoi l’école est-elle percutée par ce débat ?

En deux décennies l’immigration post-coloniale est devenue un « problème public » suscitant des débats où immigration et colonisation s’entrelacent. Mais que vient faire l’école dans ce débat ? Si celui-ci se focalise autour de cette institution et de l’enseignement de l’histoire c’est parce qu’enseigner le fait colonial c’est accepter de questionner la République et son universalisme mis à mal par des rapports de domination, des principes d’inégalités juridiques et l’usage de la violence dans les colonies.

Pour Laurence De Cock, « il y a (…) un hiatus entre la transmission des idéaux et valeurs républicains dont se targue la France et la réalité de certaines actions politiques de la République ». D’où la volonté de certains de se cantonner au « récit national » fait de grands hommes, s’inscrivant dans une épopée lyrique de la « civilisation » française et dont la vertu serait de faire aimer la France à tous ses enfants. C’est dans cette lignée par exemple que l’on peut inscrire les propos de Nicolas Sarkozy de septembre 2016, lors des primaires de la droite : « Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, au moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, c’est Vercingétorix »[18].

Plaidoyer pour une histoire émancipatrice. Envisager de nouvelles finalités pour l’enseignement de l’histoire à l’école

Le dernier chapitre de l’ouvrage Sur l’enseignement de l’histoire s’intitule « Quelques lignes de fuite pour une histoire scolaire émancipatrice ». C’est une manière pour l’auteure de tenter de répondre à la finalité qui pourrait être celle de l’histoire, alors qu’elle récuse dans ses deux ouvrages sa fonction civique ou « thaumaturgique » sur lesquelles celle-ci se serait construite comme discipline scolaire. En effet, Laurence De Cock s’insurge contre l’idée d’une « corrélation directe entre l’apprentissage de l’histoire de France digne de fierté et la formation d’un attachement viscéral, indéfectible et souvent jaloux à la nation »[19].

L’un des objets de son ouvrage est précisément de monter comment cette croyance à l’origine du « roman national » s’est forgée. Elle plaide dans la foulée des travaux de Suzanne Citron[20] dont elle entend porter l’héritage intellectuel pour un « aggiornamento de l’histoire-géographie ». Nous ne reviendrons pas ici sur l’ensemble des propositions évoquées dans ce chapitre, mais uniquement sur la finalité envisagée pour une histoire scolaire renouvelée. Celle-ci aurait pour objectif de favoriser l’émancipation des futurs citoyens que sont les élèves, ce qui suppose d’enseigner l’histoire non comme agrégat de connaissances à assimiler mais comme une science sociale qui tend à sélectionner des faits du passé, à l’aide de méthodes scientifiques propres, à les interroger pour les agencer.

L’histoire devrait donc selon l’auteure « apprendre à douter », apprendre à interroger « ce que l’on sait autant que ce que l’on ignore », remettre les acteurs – notamment les anonymes – au cœur de l’histoire pour détacher le récit historique des formes déterministes qu’il peut parfois prendre. Cette histoire à enseigner serait enfin inclusive. Il ne s’agit pas, selon l’auteure, de forger l’opinion des élèves mais de construire avec les futurs citoyens le terrain d’un raisonnement critique sur la base duquel peuvent ensuite éclore une multitude d’opinions informées. Vaste et intéressant programme qui mériterait d’être étayé au-delà d’un bref chapitre. Ceci sera peut-être l’objet de l’ouvrage à paraître L’histoire comme émancipation, qu’elle signe avec Mathilde Larrère et Guillaume Mazeau[21].

Notes

[1] Cette expression renvoie à l’enseignement de l’histoire à l’école primaire au XIXe siècle qui se voyait attribuer comme rôle de transformer des enfants aux cultures et identités encore très diverses (bretonne, basque, occitane…) en citoyens français. L’histoire cherche alors à exhorter la grandeur et l’unité de la France afin de créer des patriotes et façonner une identité nationale. Un tel récit tend à sélectionner les épisodes de conquêtes, les « grands hommes ». L’historien positiviste Ernest Lavisse est considéré comme le fondateur de ce récit. La construction de ce récit a été étudié par Anne-Marie Thiesse dans un ouvrage, devenu une référence, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1999.

[2] Les tenants du roman national se réfèrent à la période de la IIIe République comme modèle. Laurence De Cock montre à la fois que les prodromes de l’école de la IIIe République étaient là dès le Second Empire et que les réalités du XIXe et premier XXe siècles étaient toutes différentes d’aujourd’hui quand bien même le vocabulaire pour désigner certaines institutions (« école », « lycée », etc.) n’a guère varié.

[3] Le curriculum peut se définir comme l’ensemble des actions planifiées pour susciter l’instruction (objectifs d’enseignement, contenus, méthodes, matériels, formation des enseignants…). Dans sa thèse, Laurence De Cock s’appuie sur le « curriculum formel » qui correspond aux programmes scolaires et aux ressources d’accompagnement dont les manuels font partie.

[4] Aujourd’hui l’histoire globale désigne un courant historiographique qui cherche à dépasser le cadre d’interprétation national pour faire une histoire de l’interconnexion entre les différentes parties du monde.

[5] Le 28 août 2016, François Fillon, lors d’un meeting électoral déclarait « Les jeunes Français ignorent des pans de leur histoire ou, pire encore, apprennent à en avoir honte. [Il faut] réécrire les programmes d’histoire avec l’idée de les concevoir comme un récit national. Le récit national, c’est une histoire faite d’hommes et de femmes, de symboles, de lieux, de monuments, d’événements qui trouvent un sens et une signification dans l’édification progressive de la civilisation singulière de la France ».

[6] C’est l’historien Daniel Lefeuvre qui a popularisé cette expression dans son livre Pour en finir avec la repentance coloniale (Paris, Flammarion, 2006). Ses travaux s’inscrivent dans la foulée de ceux de Jacques Marseille. Il s’attache à monter que les guerres coloniales n’ont pas été plus meurtrières que d’autres, que la colonisation a coûté davantage qu’elle n’a rapporté du point de vue économique ou encore que les migrants post-coloniaux ont connu une intégration relativement aisée en France. Par le terme « repentant », il veut disqualifier certains historiens comme Olivier Le Cour Grandmaison, Nicolas Bancel ou Pascal Blanchard qui selon lui ont une posture davantage idéologique qu’historique. Son ouvrage a fait l’objet de polémiques et de discussions historiennes, notamment de la part de Benjamin Stora qui lui reproche de n’avoir travaillé quasi exclusivement qu’à partir de sources françaises ou de Catherine Coquery-Vidrovitch qui critique sa méthode et le choix de ses exemples.

[7] DE COCK Laurence et MEYRAN Régis (dir), Paniques identitaires. Identité(s) et idéologie(s) au prisme des sciences sociales, Paris, Ed du Croquant, 2017.

Reprenant la définition du sociologue Stanley Cohen de panique morale qui se définit par « la forte préoccupation de l’opinion publique vis-à-vis de groupes dont le comportement est vu comme une menace » (De Cock, Meyran) les auteurs analysent les paniques identitaires comme « un type particulier de panique morale (…) qui met en jeu à la fois les représentations de soi d’un groupe social – sa supposée identité, pensée de façon essentialiste et culturaliste – et la perception que ce groupe a d’un autre groupe social- pensé lui aussi de façon essentialiste et culturaliste, présenté comme une menace (…) ».

[8] Laurence De Cock évoque à ce titre le rapport Girault (1984) et la mission présidée par Jacques Berque (1985)

[9] Dans la foulée des travaux d’Olivier Masclet et Réjane Sejac, Laurence De Cock critique cette notion qu’elle estime être dépolitisante. La « diversité » est un « mot-valise (…) qui a une connotation très positive et morale, il évite d’utiliser des catégories lourdes comme l’ethnie ou la race. La dichotomie coupables/ victimes des discriminations disparaît, de même que la question ethnoraciale et les rapports de domination entre groupes majoritaires et minoritaires » (La classe de l’homme blanc, op. cit., p. 225).

[10] CHANET Jean-François, L’école républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996.

[11] Sur l’enseignement de l’histoire, op. cit., p. 131

[12] Laurence De Cock s’appuie ici le travail du sociologue Joseph Gusfield qui cherche à répondre à la question qu’elle résume comme suit : « comment se fait-il qu’un problème émerge et gagne un statut public, s’imposant comme « quelque chose » à propos de quoi « quelqu’un » doit faire quelque chose » (Dans la classe de l’homme blanc, op. cit., p. 31).

[13] Celles-ci ont fait l’enjeu de nombreux travaux de l’historien Henry Rousso.

[14] Laurence De Cock a signé ce manifeste. Elle a depuis lors pris des distances avec certaines positions des Indigènes.

[15] AMSELLE Jean-Loup, L’ethnicisation de la France, Fécamp, Nouvelles Editions Lignes, 2011.

[16] L’expression renvoie aux pouvoirs attribués aux rois de France et d’Angleterre, étudiés par Marc Bloch. On prêtait aux rois thaumaturges le pouvoir se soigner les écrouelles en les touchant.

[17] Le titre de sa thèse peut être trompeur dans la mesure où Laurence De Cock n’analyse pas le curriculum réel, c’est-à-dire les pratiques d’enseignement. Elle n’est donc jamais « dans la classe » de qui que ce soit. Le titre ne peut donc se lire que comme une volonté de réhabiliter le concept de « race » tel qu’il est utilisé par les sciences sociales, catégorie qui permet d’étudier les rapports de domination, et comme manière de rappeler que tout propos, y compris scientifique, est socialement situé. Étudier la place du fait colonial dans les programmes scolaires en France, ancienne métropole coloniale, induit des prismes qui ne seraient pas les mêmes ailleurs.

[18] Cité dans ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Une histoire nationale est-elle encore possible ?, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2018.

[19] Sur l’enseignement de l’histoire, op. cit., p. 13

[20] CITRON Suzanne, Le mythe national. L’histoire de France revisitée, Ivry-sur-Seine, Les éditions de l’Atelier, réed. 2017 (première édition : 1987) ; CITRON Suzanne, L’école bloquée, Paris, Bordas, 1971.

[21] DE COCK Laurence, LARRÈRE Mathilde, MAZEAU Guillaume, L’histoire comme émancipation, Marseille, Agone (Contre-feux), à paraître le 08/03/2019.

![Fascisme : vieux démons et nouveaux monstres [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/734662-150x150.jpeg)