La logistique maritime à flux tendu. Entretien avec Claire Flécher

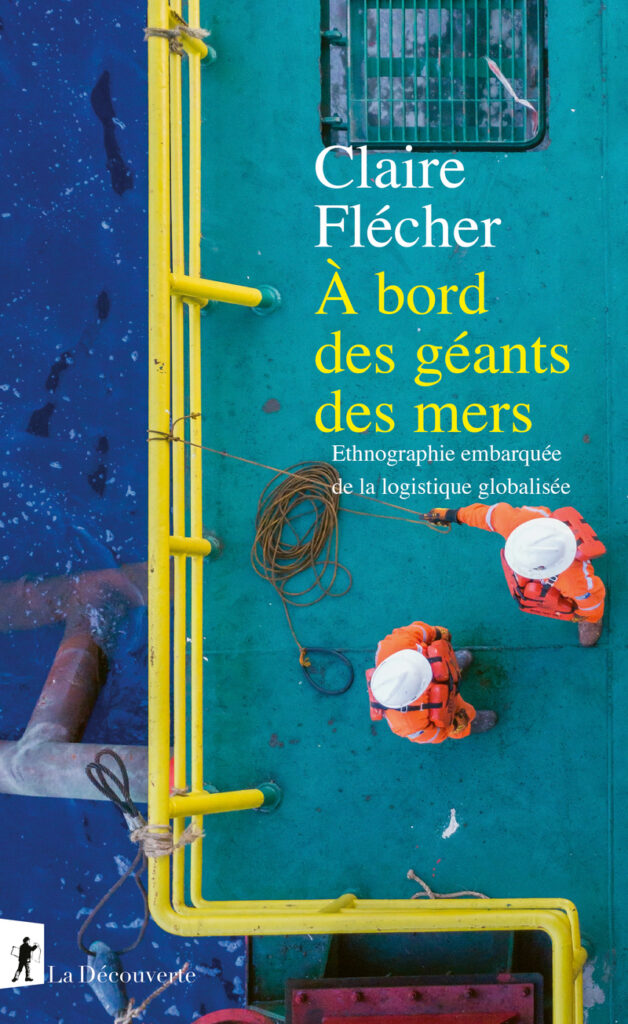

« Logistique » : d’origine militaire (« Techniques de transport, ravitaillement et logement des troupes »), le mot a été importé dans la sphère économique pour désigner les « moyens et méthodes d’organisation matérielle (d’une entreprise) ». Reste la dimension essentielle : celle du transport. La marine marchande nous place au cœur de cet enjeu, lui-même crucial dans le fonctionnement du capitalisme. On en discute avec la sociologue Claire Flécher, autrice de À bord des géants des mers. Ethnographie embarquée de la logistique globalisée (La Découverte, 2023).

Contretemps (CT) : Commençons par l’image de couverture, qui attire immanquablement l’œil. Comment a-t-elle été choisie ? Qu’exprime-t-elle à tes yeux ?

Claire Flécher (CF) : La couverture du livre a été construite par les éditions La Découverte, qui m’ont soumise quelques photographies. Parmi elles, j’en avais repéré deux ou trois qui me parlaient beaucoup, dont celle gardée pour l’objet final. Je suis donc très contente du résultat : la photographie montre des hommes au travail, dans leur tenue de sécurité. Les couleurs font bien ressortir le dedans du dehors, ainsi que la nécessité d’avoir des couleurs vives pour des questions de sécurité. Enfin, les différents bleus sont importants pour moi : la mer n’a pas la même couleur selon la région du monde et la luminosité. Cela m’avait marquée pendant mes embarquements, et je suis contente de retrouver ces nuances sur la couverture du livre.

CT : Celui-ci est tiré d’une thèse et entre une thèse et un livre conçu pour un plus large public, on doit opérer des coupes, renoncer à certains aspects… Quel type de « réduction » as-tu opéré ?

CF : En effet, je suis passée d’une thèse de plus de 500 pages à un manuscrit de 160 pages. J’ai donc tout réécrit, en enlevant beaucoup de choses. La première des réductions est celle opérée sur les références bibliographiques et le cadrage théorique. J’ai réduit ces éléments, nécessaires à une thèse mais un peu moins à un livre destiné à un public plus large, et limité au maximum les notes de bas de page. C’était une condition pour rendre le manuscrit moins universitaire. L’autre réduction est celle faite sur les anecdotes de terrain, les entretiens, les observations : je ne pouvais tout garder, il m’a fallu ne garder que les plus « croustillantes » et les plus révélatrices des enjeux que je souhaitais aborder.

Ce travail de réécriture est un peu fastidieux et pour partie frustrant. Mais il est aussi un excellent exercice pour mieux ramasser son propos : être plus précise, avoir un propos plus resserré et limiter les répétitions. Il s’inscrit aussi dans un procédé d’écriture a priori plus libre que celui d’une thèse. J’ai notamment beaucoup apprécié le travail d’édition qui a permis de rendre le travail plus littéraire et de l’alléger un peu du jargon universitaire (j’en profite pour remercier Marie-Soline Royer des éditions La Découverte pour son travail). Enfin, je n’ai pas fait que réduire : j’ai profité du livre et de sa publication tardive par rapport à la fin de la thèse pour ajouter d’autres choses, issues de terrains réalisés après ma thèse. Je pense notamment au dernier chapitre, sur le rôle des organisations syndicales et de la négociation collective dans le secteur, qui n’était pas traité dans la thèse.

CT : L’accroche du livre tient en un paradoxe frappant : « Alors que plus de 90 % du volume de marchandises produites dans le monde transitent chaque année par la mer, le transport maritime demeure un univers largement méconnu. » Avais-tu déjà cette donnée en tête comme un point de départ quand tu t’es lancée dans la thèse de doctorat dont est issu le livre ou est-ce que, toi aussi, tu la sous-estimais ?

CF : C’était effectivement un point de départ de ma démarche. Je souhaitais travailler ce paradoxe et en quelque sorte « lever le voile » sur ce qui se passe de l’autre côté de la consommation de ces biens : aller voir du côté de leur transport et de leur acheminement. Si l’on met à part la période inflationniste que nous connaissons en ce moment, la tendance de ces dernières décennies est à une baisse continue des prix des biens de consommation. On sait que cela passe par une délocalisation des usines et une exploitation forte des travailleur·euses qui les produisent. Mais quid de l’étape du transport ? Si ces prix baissent, c’est aussi que le monde économique a connu une « révolution logistique » qui permet de réduire considérablement les coûts du transport. La généralisation du conteneur dans les années 1970 a accéléré l’intégration des navires dans la chaîne logistique mondiale allant de la fabrication à la consommation, où ce qui prime est l’acheminement en « porte-à-porte » des produits et la circulation en continu de ces derniers. Or cet aspect-là restait assez méconnu en sciences sociales. Il y avait quelques travaux sur le transport routier et les années 2010 marquent le début des thèses soutenues ces dernières années sur la manutention à terre. Mais il y avait très peu de choses sur le maritime et sur le travail à bord de ces navires. J’avais donc le désir de travailler sur ce secteur, mais il faut aussi dire que je n’avais pas idée de ce qui m’attendait. Certes, j’ai des attaches familiales avec le milieu maritime, mais je ne soupçonnais pas que je m’attaquais à un secteur si fermé, aux acteurs si puissants et si centraux pour le commerce international. Cette méconnaissance était donc aussi un point de départ : j’avais des images en tête, des envies de partir en mer, mais je ne connaissais que très peu de choses sur le secteur. D’ailleurs, j’ai vite constaté que les familles et proches de ces personnes elles-mêmes savent très peu de choses sur ce que font leurs proches lorsqu’ils sont à bord. Pour embarquer, les marins prennent avions, trains, bus, pour rejoindre des navires situés très loin de leur domicile. La coupure est donc très nette entre le travail et la vie domestique. Cela n’a pas toujours été le cas : auparavant, on pouvait vivre dans le port où l’embarquement s’effectuait. Mais la mondialisation du secteur du transport maritime a élargi ces échelles et distendu les liens qui pouvaient exister entre la sphère du travail et celle du hors-travail.

CT : Le contexte de ton travail est celui des « profondes transformations qui ont affecté le secteur ces dernières années ». Peux-tu revenir sur ces transformations ? Faut-il considérer qu’elles reflètent essentiellement des changements à l’œuvre dans le monde du travail en général, ou bien y a-t-il des spécificités à ne pas négliger ?

CF : Le transport maritime est une avant-garde de transformations que l’on retrouve dans d’autres secteurs d’activité à terre. On peut citer pêle-mêle : l’introduction des nouvelles technologies de suivi à distance de l’activité, l’intensification du travail, le contournement des législations nationales, la remise en cause du statut de salarié au profit de celui d’indépendant, l’institutionnalisation de la sous-traitance internationale, la procéduralisation extrême du travail, la réactualisation de hiérarchies professionnelles du fait du caractère structurant des rapports sociaux de race et de genre dans les relations de travail, etc. Ces évolutions ont commencé à se généraliser dans le secteur maritime dans les années 1960-1970 et ont été l’objet d’une normalisation et, pour partie, d’un processus de légalisation. En quelque sorte, on en est à l’étape d’après : celle de la re-régulation après une période de très forte dérégulation qui s’est soldée par des catastrophes écologiques. Les pavillons de complaisance illustrent bien cette tendance. Depuis les années 1960, les armateurs usent de ce procédé qui consiste à inscrire leurs navires dans des pays autres que le leur, où la réglementation est faible, les exonérations d’impôts importantes, les organismes de contrôle inexistants. Cette dérégulation du secteur a eu des conséquences très importantes sur le travail, le recrutement et la formation des marins, la construction des navires et leur gestion. Elle est depuis normalisée, du fait de l’adoption de réglementations internationales qui cadrent cette pratique et qui, de ce fait, la légalise. Avec des limites importantes, puisque cette régulation n’empêche pas des catastrophes de se produire, et la difficulté à retrouver et condamner les vrais responsables. Nous avons encore pu le constater en 2020 avec l’explosion du Rhosus dans le port du Beyrouth.

CT : Et du côté de l’emploi des marins ?

CF : Du côté de l’emploi des marins, ces évolutions se sont accompagnées d’une précarisation du statut et des protections sociales associées. Les collectifs de travail sont extrêmement segmentés : à travail égal, les rémunérations vont du simple au triple selon la nationalité du marin, puisque ces derniers sont rémunérés selon le niveau de vie de leur pays de résidence. La majorité d’entre eux sont d’ailleurs en « free-lance », ils sont considérés comme indépendants, ce qui signifie qu’ils sont employés au contrat, gérés par des intermédiaires, les agences dites de « manning », qui les mettent en lien avec les compagnies maritimes. Pour les marins, cela signifie qu’ils ne sont pas stabilisés auprès d’une compagnie, et cela se traduit en général par une dépendance importante aux agences. N’étant pas salariés, ils ne cotisent pas à des caisses de sécurité sociale professionnelle, doivent lutter pour que soient pris en charge les accidents du travail, les frais de transport pour partir ou rentrer à domicile, etc. C’est une forme de précarité très forte qui rend les marins très malléables en fonction des besoins des armateurs. La spécificité du maritime tient à la configuration des lieux de travail et des relations de pouvoir : le navire est mobile et fonctionne en continu. Il a longtemps été un prolongement du territoire national, et il se situe à distance des donneurs d’ordre. Il s’agit d’une organisation du travail où les risques sont nombreux, permanents, de sources variées. Enfin, en cas d’accident, les secours sont difficiles – et parfois impossibles – à organiser. Il faut se débrouiller avec les moyens du bord.

CT : Justement, qu’en est-il à bord ?

CF : À bord, l’enjeu est double : il convient d’assurer la sécurité de tous, sans que cela ne perturbe le flux des navires et des marchandises. C’est pourquoi, dans ce contexte, les outils de suivi à distance sont ambivalents : par leur usage, tous les donneurs d’ordre peuvent savoir à tout moment ce que fait le navire, quelle est sa vitesse, son cap, etc. Ils peuvent écrire au commandant à tout instant pour lui demander ce qui se passe, pourquoi le navire a pris dix minutes de retard, comment il compte le rattraper, etc. Le travail est beaucoup plus contrôlé à distance. Il est aussi plus parcellisé : la terre édicte davantage d’ordres et les marins (officiers) sont davantage en position d’exécutants, tout en restant responsables de leurs actes en cas d’accident. Mais dans un contexte de réduction de moitié des effectifs entre les années 1960 et aujourd’hui (les équipages sont aujourd’hui composés d’environ vingt personnes pour des navires de plusieurs centaines de mètres), et d’une pression commerciale toujours plus forte, ces outils peuvent aussi être des ressorts pour limiter les risques ou activer plus rapidement les secours.

Autre spécificité : l’insertion des navires dans cette « logistique mondiale » a des conséquences très concrètes pour les marins : le temps est drastiquement compté, les escales n’existent plus ou sont très rares, et il n’est pas exceptionnel de passer plusieurs mois en mer sans toucher terre. Beaucoup de marins comparent d’ailleurs leur expérience en mer à l’univers carcéral puisqu’ils ont le sentiment d’être réduits à des corps laborieux, sans avoir la possibilité de sortir, ne serait-ce que pour prendre un peu l’air. Tous ces éléments font que le secteur maritime se présente comme une sorte de laboratoire des formes de mise au travail particulièrement assujettissantes. Du fait des risques, de l’organisation du travail en continu, du huis clos ou encore du fonctionnement de ce marché du travail, les marins sont constitués en main-d’œuvre captive, dont l’objectif est qu’ils soient convocables et révocables à souhait – comme les travailleurs temporaires dont parle Sébastien Chauvin dans le contexte américain – mais aussi que l’on peut retenir à bord pour les besoins de la marchandise. Enfin, à bord, les marins sont tout entiers tournés vers le travail, et il est bien difficile – mais c’est un enjeu de lutte – de se ménager des temps « hors du flux ».

CT : Comment faire pour intégrer ces transformations à l’analyse dans le cadre d’une ethnographie qui, par définition, saisit un processus à un moment donné ? On devine qu’elles étaient perceptibles non seulement au début de ton enquête, au tournant des années 2010, mais aussi depuis…

CF : Pour répondre à cette question, il faut revenir à l’un des intérêts de la démarche ethnographique, qui est de rendre possible le dialogue entre les discours et les représentations recueillis, d’un côté, et les actes réalisés par les acteurs.

C’est d’abord par le discours des acteurs que j’ai essayé de distinguer les transformations des invariants du métier de marin. Mais il s’agit d’un point délicat : que faire de ces discours et de ces représentations ? Quelle matérialité ont-ils ? Tout l’enjeu a donc été ensuite, à partir de ces discours, d’essayer de mieux comprendre ce qui avait « vraiment » changé, tout en ne jetant pas à la poubelle les représentations sur ce qui, en réalité, ne change pas véritablement. Par exemple, la dimension internationale des équipages est un fait documenté depuis que les navires sillonnent les mers, et la situation vécue par les marins français (le fait de ne travailler qu’avec des « compatriotes ») est en réalité une exception historique. Je remercie en passant les collègues qui m’ont indiqué les travaux des historiens qui documentent ce fait, et qui m’ont justement aidée à prendre du recul vis-à-vis des discours énoncés au sujet des équipages internationaux. Pour beaucoup de marins français que j’ai rencontrés, le fait de naviguer au sein d’équipages entièrement français était la référence, la norme. Et de fait, ce discours a un sens : soit ils ont effectivement connu cette période et pour eux, l’arrivée (ou le retour !) des marins non français a été vécu comme une rupture importante, soit ils ne l’ont pas vécue, mais ce contexte constitue un élément qui complexifie leur activité au quotidien. Il m’est donc revenu, en partant des observations, de comprendre cette situation.

L’autre exemple important qui me vient est celui du rapport qu’entretiennent les marins aux nouvelles technologies ou outils qui permettent un suivi rapproché des navires et du travail en train de se faire. Il s’agit là d’un autre sujet de prédilection des marins, qui ne ratent jamais une occasion de dire que, depuis l’introduction de ces outils, ils ont perdu leur autonomie. L’ethnographie du travail permet tout à la fois de voir comment opèrent ces technologies – qui d’ailleurs ne sont pas toutes récentes, mais sont introduites depuis plusieurs décennies pour certaines –, et ainsi de mettre en évidence que par-delà les discours univoques de rejet, les marins ont des usages différenciés de ces technologies dans leur travail et le quotidien à bord. Certains marins s’en saisissent pour se protéger d’un arbitrage patronal en écrivant ce qu’ils ont fait et ainsi laisser des traces ou bien refuser de faire le travail. En revanche, ces discours regrettant des temps passés permettent aussi de mettre au jour une spécificité importante de l’identité professionnelle des marins, à savoir qu’il faut savoir « se débrouiller avec les moyens du bord ».

CT : L’approche ethnographique paraît requise pour une recherche qui entend saisir le travail au plus près ; en même temps, on se doute que ça n’a pas toujours dû être facile, pour accéder au terrain d’abord, pour mener des observations ensuite… Comment s’est déroulée cette « ethnographie embarquée » ? Y a-t-il des obstacles ou même simplement des paramètres auxquels tu n’avais pas pensé ou qui t’ont surprise ? Inversement, le caractère de huis clos facilite-t-il parfois les choses en délimitant clairement le terrain ?

CF : J’ai effectivement mis un peu de temps avant de mettre le pied sur un bateau. Entre le début de la thèse et le premier embarquement, il m’a fallu une année pour entrer dans le milieu, effectuer quelques entretiens, faire des rencontres qui, de fil en aiguille, m’ont amenée dans les bureaux des armateurs. Pour une doctorante qui doit réaliser sa thèse en un temps limité, cela paraît long. Mais avec le recul, ce temps a été précieux pour préparer les embarquements, dresser une géographie des acteurs du secteur, me familiariser avec le vocabulaire, etc.

Ensuite, une fois à bord, tout l’enjeu est de se faire une place dans un collectif qui ne s’accommode pas très bien des « surnuméraires ». J’ai donc joué différents rôles. Selon l’ambiance à bord, les règles de sécurité, la quantité de travail aussi, j’ai été tour à tour main-d’œuvre supplétive, sorte d’élève ou stagiaire apprenant les rudiments du métier, ou bien passagère observant l’activité en suivant les marins dans leur quotidien. Quoi qu’il en soit, une constante : je n’ai pas beaucoup quitté le bleu de travail et les chaussures de sécurité pendant ces temps embarqués.

Il s’agit d’un terrain très particulier, toujours surprenant, parce qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre avant d’embarquer. Les seules informations dont je disposais avant de partir étaient le type de navire que je rejoignais, le port d’embarquement, ainsi qu’une durée approximative de ce dernier. Restait ensuite tout à découvrir : le nombre de personnes à bord, leurs fonctions, leurs nationalités, les problématiques du navire ou de sa marchandise, etc. Or tous ces éléments ont beaucoup d’incidence sur la manière dont se fait le travail, mais aussi sur la place que j’allais occuper à bord. J’ai donc compris progressivement qu’il était très difficile de préparer mes embarquements en amont et de systématiser l’organisation du terrain (Qu’observer ? D’où ? Combien de temps ? Quand commencer les entretiens ? Etc.). À chaque navire, ses enjeux. Il fallait donc s’adapter à chaque contexte, en situation, avec un souci d’exhaustivité un peu aveugle sur le matériau récolté puisque, dans ce genre de terrain en huis clos, on fait du « one shot » : impossible de revenir sur ce dernier pour approfondir, faire plusieurs entretiens avec la même personne, etc. Il faut donc bien tout noter dans le carnet de terrain ! Ce qui m’a le plus étonnée est la manière suivant laquelle j’ai obtenu l’autorisation d’embarquer. J’ai dit avoir pris un an pour obtenir l’autorisation de monter à bord, autrement dit pour rencontrer les armateurs pouvant me la délivrer. Mais une fois dans leur bureau, la chose était acquise. Certains représentants d’armateur n’étaient pas plus regardants sur ce qui m’intéressait, ni sur ce que j’allais faire de cette ethnographie. Cette position est ambiguë : pour réaliser un tel travail, c’est essentiel d’avoir les mains libres et de n’avoir aucun compte à rendre, mais en même temps, cela en disait long sur le faible intérêt que certains portaient à mon travail ! Finalement, la publication du livre va peut-être me permettre d’avoir les retours que je n’avais pas eus sur mon travail tant que celui-ci est resté cantonné à la sphère universitaire.

CT : Du point de vue des logiques engendrées par la mondialisation capitaliste, le statut de marin, en tout cas de marin de commerce, semble tiraillé entre arriération et avant-garde, pour ainsi dire. Il semble tout autant pris dans des injonctions contradictoires. Qu’en est-il ?

CF : Toute personne travaillant sur un navire, qu’elle soit marin ou non, salariée ou non, bénéficie d’un statut particulier, celui de « gens de mer ». Ce statut est défini dans la convention du travail maritime de 2006 qui garantit un socle minimum de droits et de protections pour toutes ces personnes. En termes de droit social, cette situation est inédite : c’est la première fois qu’un secteur d’activité s’organise au niveau international de manière si aboutie. Si le domaine maritime a été une avant-garde de la dérégulation capitaliste, il est aussi un exemple intéressant de ce processus de « re-régulation ». En revanche, cet outil législatif a ses limites : il s’agit d’un socle minimum en dessous duquel on ne peut normalement pas descendre. Comparée au droit maritime français, cette convention établit donc des standards bien inférieurs. Par ailleurs, un des enjeux est le caractère contraignant de cette convention. Celle-ci est obligatoire et tous les armateurs du monde sont tenus de la respecter. Mais sans outils de contrôle conséquents, cette convention resterait lettre morte. L’enjeu est donc de renforcer la contrainte, via des outils de contrôle. Et cela ne va bien sûr pas sans heurts ni conflits.

Globalement, on peut dire que sur cette question, le secteur fait un pas en avant, puis deux en arrière, avant d’avancer de nouveau. Ces contradictions s’observent également dans le travail à bord qui est effectivement au cœur de multiples injonctions. La plus forte est celle qui résulte de la mise en balance des exigences de sécurité et des impératifs commerciaux. Alors que le navire est une organisation du travail où les risques sont très nombreux et où la sécurité est une préoccupation de tous les instants, ce dernier est aussi soumis aux injonctions à « tenir le flux » des marchandises. Dans le travail, nombreux sont les moments où ces deux injonctions contradictoires se concurrencent, et où les marins doivent faire des choix cornéliens. Par exemple, je raconte l’histoire d’un capitaine sur un navire arrivé sur les réserves de carburant, qui se fait dérouter plusieurs fois par son armateur pour charger un produit pétrolier et, ce faisant, passe outre la nécessité de faire le plein de fioul… ! Le commandant a dû faire une procédure de réclamation en interne pour alerter son employeur de la dangerosité de la chose, voire de son incohérence : que devient un navire sans carburant ?

CT : Le travail sur les navires de commerce obéit à des hiérarchies professionnelles elles-mêmes enchâssées dans des rapports sociaux de classe, de genre, de race. Comme on le sait, l’approche dite « intersectionnelle » a récemment fourni matière à débat… Comment ton travail permet-il de la nourrir et peut-être de la discuter ?

CF : Je montre que les collectifs de travail sont segmentés de toute part : par la hiérarchie des grades et des classes sociales bien sûr, mais aussi par la féminisation du groupe des officiers, par les multiples nationalités représentées dans tout l’équipage, ou encore par l’inversion de la pyramide des âges : le commandant n’est plus forcément celui qui est le plus vieux, et qui a navigué le plus. Or ce critère d’âge était aussi un principe structurant des rapports sociaux.

Les navires sont donc de bons observatoires de la manière dont se recomposent les hiérarchies sociales lorsque s’articulent différents critères de domination comme la classe, la race, le genre ou l’âge. Pour saisir cela, j’ai analysé le travail et ses divisions, mais aussi la manière dont les marins se répartissent entre les espaces du navire. Par exemple, les espaces de restauration sont distincts selon la hiérarchie : il existe une salle de restauration (le mess) pour les officiers et une autre pour les matelots et ouvriers. Or sur les navires internationaux, les marins ont tendance à se regrouper par nationalité, par-delà les grades. Ainsi, sur un navire où les officiers étaient français et le reste de l’équipage philippin, l’officier philippin mangeait avec les ouvriers et matelots philippins. À l’inverse, le seul ouvrier français rencontré à bord déjeunait au mess des officiers français.

Par ailleurs, dans le discours, tout le monde s’ethnicise et naturalise les compétences des autres nationalités : les matelots philippins sont appréciés car ils sont réputés ardents à la tâche, tandis que les Lettons sont plus regardants sur les contours de leur contrat de travail, et les Indiens de fins procéduriers…

Enfin, les femmes occupent des places particulières. Elles transgressent doublement les codes sociaux : elles sont femmes dans un métier d’homme, et elles sont cadres et parfois mères. Il est difficile pour elles d’atteindre le poste suprême de commandant, et nombreuses sont celles victimes de violences sexistes et sexuelles. Malgré cela, elles sont cadres et françaises et, dans ce contexte de division ethno-raciale du travail, elles se placent automatiquement du côté des « dominants ». Pour comprendre comment se recomposent ces hiérarchies sociales, j’ai donc usé de l’approche intersectionnelle, seule à même de rendre compte de cette multiplicité de référents et de cette complexité des rapports sociaux. Pour comprendre qu’une femme dans ce cadre n’est pas un marin comme un autre ; ou qu’un officier philippin doit composer avec le fait d’être entre la hiérarchie française et les matelots et ouvriers philippins, sorte d’entre-deux qui le placent comme intermédiaire entre les deux groupes de nationalité.

CT : Dans ces conditions, l’usage du terme de « race » s’est-il aisément imposé ?

CT : J’ai longtemps hésité à utiliser le terme de race dans mes travaux. Le référent central est en effet la nationalité, et celle qui faisait norme sur les navires où j’ai enquêté était la nationalité française : le navire appartenait à un armateur français, bat pavillon français (second registre, ou RIF pour Registre International Français), les officiers supérieurs étaient français. A priori, les relations entre marins sont structurées par ces identifications ethno-raciales puisqu’il s’agit de processus de catégorisation et de racisation (à distinguer de la racialisation, comme le montre Sarah Mazouz).

Mais il faut aller plus finement dans l’analyse car au sein de ces rapports sociaux de race, les enjeux d’une nationalité à l’autre ne sont pas les mêmes. Il faut ainsi probablement distinguer les rapports entre les officiers français et les marins d’équipage philippins, d’un côté, et ceux entre officiers français et marins d’équipage lettons, de l’autre. J’ai observé des processus de naturalisation des compétences de toutes parts, mais d’une nationalité à l’autre, les enjeux de place et de pouvoir ne sont pas les mêmes. Comme le rappelle l’anthropologue Johanna Markkula, la construction des compétences des marins philippins comme travailleurs dociles s’inscrit dans une longue histoire coloniale des Philippines avec les différentes puissantes coloniales s’étant accaparé l’archipel (Espagne, États-Unis). L’enjeu est de maintenir l’employabilité des Philippins sur ce marché international du travail, à l’égard des armateurs internationaux qui en profitent pour faire baisser les coûts d’exploitation des navires, mais aussi parce que les transferts d’argent issus de cette activité font vivre le pays. À ce titre, il convient de faire perdurer ces compétences, qui sont tout autant du savoir-faire maritime que du savoir-être : être docile, savoir s’adapter aux nationalités en présence, etc. La racialisation des Philippins sert donc à assurer leur employabilité, et à garder la place des Français en haut de la hiérarchie.

Pour les Lettons, c’est un peu différent. Entre la France et la Lettonie, pas de rapport colonial. Sur cette histoire vierge, il convient aussi de construire de la docilité à l’égard des officiers français, mais cela prend nécessairement une autre forme qu’avec un peuple historiquement soumis à la puissance coloniale. Et de fait, à bord, mes observations montrent que cela ne fonctionne pas « aussi bien » : les Lettons sont moins dociles, ils ne font pas « tout ce qu’on leur demande »… Pire : ils « comprennent ce qu’ils font » ! Non soumis à un ordre hiérarchique historique, ils constituent aussi une potentielle menace : s’ils comprennent, alors peut-être pourront-ils gravir les échelons plus facilement que les Philippins ? En cela, ils constituent une redoutable concurrence.

Ces formes de catégorisation, basées sur le critère de l’appartenance nationale, sont une formulation des formes de domination qui existent sur le navire, où les travailleurs sont mis en concurrence de manière très concrète. Le critère de distinction est la race socialement construite, au sens où sont associées des manières d’être et de travailler à des nationalités – en omettant complètement les inégalités de traitement (statut salarié ou indépendant, rémunération ou non des heures supplémentaires, spoliation de la rémunération par l’agence de manning, etc.) qui sont en bonne partie sources de ces différences.

Ces discours de catégorisation s’articulent donc étroitement aux hiérarchies professionnelles, puisque l’enjeu pour les officiers français est de préserver leur place en haut de cette hiérarchie. Il convient dès lors de discréditer les autres nationalités (ils rechignent à la tâche), ou de justifier leur place subalterne dans l’organigramme (ils ne comprennent pas ce qu’ils font). Pour autant, la docilité recherchée ne peut pas toujours se fonder sur des rapports postcoloniaux, tant les nationalités en présence sont nombreuses. Enfin, ces discours confinent au racisme puisqu’ils opèrent une réduction des caractéristiques d’une personne sur la seule base de sa nationalité. Pour autant, je ne les ai pas analysés comme étant l’expression de positions racistes : à bord tout le monde se catégorise. Différemment selon les nationalités et les places occupées bien sûr, mais il me semble qu’il s’agit avant tout d’un mode de communication et d’appréhension de l’autre dans un contexte où tout est incertain : le contrat de travail est précaire, le collectif de travail peut se défaire en quelques jours, la marchandise être vendue puis rachetée… Bref : il faut se construire des repères pour garder prise avec l’organisation du travail et son collectif de travail. À ce titre, les discours qui distinguent les marins selon leurs nationalités, et qui ce faisant reproduisent les rapports sociaux de race, sont un outil parmi d’autres pour stabiliser son rapport à l’autre.

CT : Dans une sorte de chiasme, André Gorz signalait que « nous ne consommons rien de ce que nous produisons, et ne produisons rien de ce que nous consommons ». Peut-on considérer que ton livre est une manière de donner corps ou chair à cette affirmation ?

CF : Mon livre souhaite donner à voir ce qui se passe de l’autre côté des rayons de supermarché, de l’écran d’ordinateur, de la pompe à essence, etc. Il pourrait être une aide pour justement rompre avec le constat que fait André Gorz et essayer de refaire du lien entre les différentes sphères : de production, de transport, de consommation. Il s’agit de prendre aussi conscience des effets qu’ont nos actes : cliquer pour commander en ligne active toute une chaîne d’acteurs et de travailleurs, et l’augmentation de ces commandes accentue la pression commerciale pesant sur eux. La crise du COVID et la période de confinement intense ont été révélatrices de cette situation. Le confinement strict s’est traduit par un accroissement de la consommation en ligne. Du point de vue maritime, le transport s’est dans un premier temps ralenti, pour ensuite repartir de plus belle afin de répondre à l’augmentation de la demande de transport de biens. Les armateurs sont sortis gagnants de cette période : à l’image de l’entreprise franco-libanaise CMA-CGM, les superprofits dont ils bénéficient actuellement ont considérablement renforcé leur pouvoir économique et commercial.

CT : Et pour les marins ?

CF : Changement d’ambiance pour les marins : cette période s’est traduite pour eux par une rétention à bord et un allongement parfois de plusieurs mois de leur embarquement, sans date de fin. Ce détail n’en est pas un : sans horizon de fin de l’embarquement, ce prolongement du temps à bord est source de grande souffrance. Les marins ne savent pas combien de temps ils doivent rester à bord, quand ils pourront revoir leur famille, rentrer chez eux. Cette situation a eu des conséquences dramatiques : certains ont quitté la profession, d’autres y ont mis fin à leur jour. Au plus fort de la crise, 400 000 marins sont restés bloqués en mer, si bien que l’Organisation internationale du travail (OIT) a parlé de crise humanitaire. Mon propos n’est pas de faire porter la responsabilité sur le ou la consommatrice. Les employeurs ont la responsabilité d’assurer les conditions de sécurité et la santé des personnes travaillant pour eux. Les États ont également leur part de responsabilité dans le blocage de cette situation : reconnaître les marins comme « travailleurs essentiels » aurait eu comme effet de les autoriser à circuler, et donc de permettre aux relèves de se faire. Néanmoins, il me semble important de sortir du déni dans lequel l’acte de consommation et la dissociation entre les différentes sphères nous enserrent.

CT : Une facette du livre concerne les « illégalismes ». Il est vrai que, des sciences sociales jusqu’au cinéma, le commerce portuaire a été associé à la contrebande, au trafic… Qu’en est-il de cet aspect de ton travail ? Était-il prévu au départ ou s’est-il en quelque sorte imposé au cours de l’enquête ?

CF : Je présupposais l’existence d’illégalismes, en particulier sur le droit du travail. À bord d’un navire battant pavillon de complaisance, différentes juridictions cohabitent : celles du pavillon du navire donnent le cadre général mais la nationalité de l’armateur peut avoir une influence, de même que la nationalité des marins fait varier sensiblement les droits de chacun d’entre eux. Enfin, le droit international via les différentes conventions internationales (du travail maritime, de lutte contre les pollutions, sur les formations et brevets détenus par les marins ou sur les règles de sécurité), s’applique normalement sur tous ces navires. La diversité des sources juridiques s’appliquant sur le navire est source de flou et donc est favorable aux illégalismes. Ce qui m’a frappé est la manière dont ces illégalismes sont acceptés dans le milieu, et comment ces derniers ont fait l’objet d’une normalisation. Par exemple, les pavillons de complaisance (ou de libre immatriculation pour reprendre le terme exact) sont une forme de contournement des juridictions nationales. Mais de pratique suscitant des illégalismes, ils sont devenus la norme et ont été progressivement intégrés dans le droit. Ainsi du pavillon RIF (Registre International Français), qui est une forme de pavillon de complaisance « nettoyé », régi par le droit, donnant lieu à des exonérations de charges et des subventions de l’État, tout en autorisant à contourner certaines dispositions du droit du travail maritime français.

CT : Tu disais tout à l’heure que beaucoup de marins comparent leur expérience en mer à l’univers carcéral. Quand, au tournant des années 1960, Erving Goffman conceptualisait les « institutions totales », il y rangeait les navires de guerre, mais évoquait aussi la marine marchande. Peu après, de son côté, Michel Foucault faisait du navire « l’hétérotopie par excellence ». Ces deux idées demeurent-elles suggestives aujourd’hui ?

CF : Le navire de commerce et ses marins aujourd’hui sont pris dans une tension : c’est une institution totale où la vie s’organise en huis clos, loin de la « vie normale » qui constitue la norme, autrement dit celle de la terre et de ses rythmes. Il reste soumis aux aléas de son milieu maritime : les tempêtes, la fortune de mer, les récifs. Et au-delà des symboles, ce sont des lieux où se tissent des relations qui n’ont pas leur pareil à terre : les risques ne sont jamais aussi élevés qu’en mer, la solidarité rarement aussi importante, quels que soient le statut des personnes, leur nationalité, leur raison d’être là. C’est là la spécificité et la raison d’être des navires. C’est aussi cela qui lui confère cette dimension carcérale qu’étudie Goffman dans Asiles.

Pour autant, leur visée sociale et économique (transporter des marchandises) en fait un maillon de toute une chaîne logistique dans laquelle les marges de manœuvre sont très restreintes. Le navire et ses marins sont suivis de toute part : ils sont suivis à la trace, il est possible de savoir qui fait quoi, où, à quel moment. Les temporalités de la terre pénètrent sans cesse celles du navire. En somme, le navire d’aujourd’hui tend à être l’anti-hétérotopie : assujettie aux exigences des terriens et de leurs rythmes, il est la facette invisible d’un monde qui tourne en continu, produit, consomme sans répit. C’est une lutte entre ces deux extrêmes qui se joue tous les jours à bord, et entre le bord et la terre. Comment refermer le navire sur lui-même, reprendre son autonomie, ne pas se faire absorber par la logique du flux tendu ? Une lutte au quotidien, faites de petites choses : la partie de pêche, la soirée karaoké, ou encore les parties de fléchettes pour recréer une « vie de bord », maintenir les restes de l’hétérotopie, et prendre ses distances avec la pression commerciale.

*

Photo (bandeau) : Shaah Shahidh sur Unsplash.