La futilité est un métier. Sur Very Important People, d’Ashley Mears

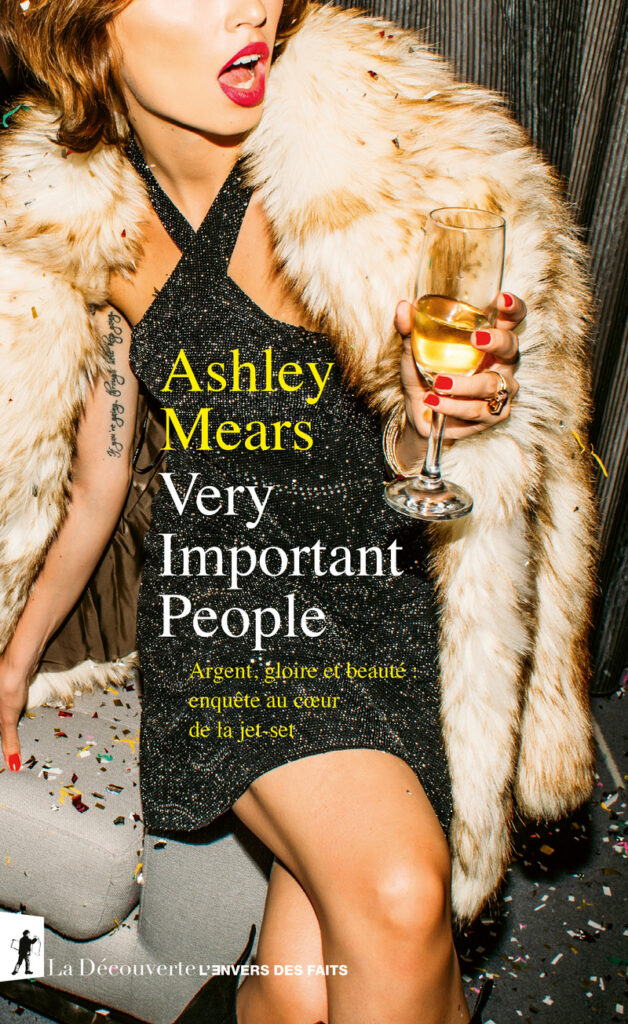

La sociologue Ashley Mears vient de publier aux éditions La Découverte un ouvrage intitulé Very Important People. Argent, gloire et beauté au cœur de la jet-set (trad. Marc Saint-Upéry), qui porte notamment sur les normes de la beauté (féminine) et leur rôle dans l’accumulation économique et l’acquisition d’un statut social (masculin). Mais c’est aussi, comme le montre cette recension, « un livre qui, plus largement, porte sur les rapports de pouvoir, les relations de domination (exploitation genrée, marchandisation des liens sociaux, ambivalence entre coercition et consentement), ainsi que sur le travail ».

Paru en 2011, le premier livre d’Ashley Mears, Princing Beauty. The Making of a Fashion Model, non traduit en français, n’était pas simplement une description « de l’intérieur » du monde du mannequinat, avec ce supplément croustillant qu’il venait d’une sociologue ayant elle-même officié comme « modèle » professionnel – un double statut propre à susciter la curiosité médiatique et que la maison d’édition (anglophone puis francophone) ne manque pas de faire figurer sur la quatrième de couverture de ce deuxième ouvrage1. Comme son titre le suggérait, ce précédent opus portait sur la « valuation » (au sens d’une attribution de valeur, entre évaluation et valorisation2) de ce qui, a priori, n’a pas de prix et se plie difficilement à la quantification, en l’occurrence la beauté physique personnelle. Il en va de même ici, comme on pouvait le deviner à la lecture d’un article précédemment traduit portant sur la figure, centrale dans le présent livre (plus importante, en fait, que celle des « very important people » eux-mêmes) du « promoteur de soirées VIP ». Au-delà de la description ethnographique, au demeurant fort réussie, du circuit festif international, Very Important People revêt lui aussi une portée sociologique générale. C’est dire qu’il ne faut pas s’arrêter à un sous-titre un tantinet racoleur par rapport à l’original et se prêtant à des comptes rendus étroitement centrés sur le dévoilement des coulisses, par définition peu accessibles, de la vie nocturne élitaire et, plus largement, de la richesse et des styles de vie hors normes qu’elle permet3. Par-delà cet aspect, certes prédominant, le livre s’attaque à des questions centrales des sciences sociales et politiques.

Very Important People porte sur les normes de la beauté (féminine) et leur rôle dans l’accumulation économique et l’acquisition d’un statut social (masculin). Tout en constituant un ouvrage bien différent du précédent, on trouve des éléments de continuité, comme l’usage du concept de « capital corporel » ou des développements relatifs à la « position ambivalente des mannequins, qui constituent à la fois une main-d’œuvre précaire et une marchandise de grande valeur ». Mais c’est aussi un livre qui, plus largement, porte sur les rapports de pouvoir, les relations de domination (exploitation genrée, marchandisation des liens sociaux, ambivalence entre coercition et consentement), ainsi que sur le travail. Si ce mot n’apparaît pas sur la couverture, il est en fait au cœur du propos. À double titre : soit pour donner à voir un travail invisible ou refoulé parce que confiné dans les coulisses (« backstage labor »), soit pour interroger la définition même de ce qui est ou doit être considéré comme du travail. Une interrogation que la description de la journée-type des « promoteurs », objet du premier chapitre (« Les gens cool, c’est nous »), ne manque pas de soulever, à suivre leurs activités depuis la rue (terrain de chasse pour « recruter » sans en avoir l’air des femmes au « look mannequin ») jusqu’en boîte de nuit (où les jeunes femmes enrôlées doivent, en contrepartie de leur invitation, servir de faire-valoir aux clients fortunés), sans oublier les heures passées au téléphone ou sur Internet pour entretenir le « réseau ». Le livre porte sur un monde d’une futilité ahurissante, mais qui n’en réclame pas moins, pour exister, quelque chose comme du travail, quitte à ce qu’il prenne une forme déguisée ou sublimée – ce que la dernière section du chapitre 3 nomme « le travail du loisir ». De la même façon, les rapports d’intérêt sont maquillés en bon temps passé entre amis, afin de cultiver « l’illusion de la spontanéité ».

On ne saurait donc négliger l’ambition théorique du livre. Elle se manifeste dans des confrontations à quelques œuvres sociologiques ou anthropologiques classiques. Ashley Mears revisite ainsi la « consommation ostentatoire » (et même le « gaspillage ostentatoire », à la façon de ces bouteilles de champagne utilisées à des fins d’arrosage, ruinant à la fois la boisson et les vêtements coûteux qu’elles aspergent), sans manquer de signaler ce qui sépare notre époque de celle dans laquelle Thorstein Veblen forgea ces concepts. Aujourd’hui, les nouveaux riches faisant fortune dans le secteur financier n’ont plus beaucoup de temps libre et, plutôt que leur désœuvrement, c’est le spectacle du « hard work » qu’ils s’évertuent à mettre en scène, d’où l’oxymore employé par Ashley Mears, qui évoque une « classe de loisir laborieuse » (hard-working leisure class). De plus, rappelle-t-elle, richesse et ostentation ne vont pas forcément de pair : la « flambe » va à l’encontre de l’éthos de certaines fractions des classes dominantes, qui chérissent la discrétion, la retenue, la réserve, et aux yeux desquelles étaler et dissiper la richesse est de fort mauvais goût.

Ambition théorique toujours, le chapitre 3 est intitulé « Logiques du potlatch », en référence explicite à Marcel Mauss et à Franz Boas, sans oublier les commentaires d’Émile Durkheim sur le rituel comme manifestation d’effervescence collective et les travaux ultérieurs de Marshall Sahlins et David Graeber. Le concept de potlatch est ici appliqué, non sans précaution étant donné le caractère apparemment cavalier de la transposition, à une grosse fête, occasionnant débauche et dilapidation. Ici aussi, le potlatch, « affaire de rang social », exprime la subordination et la domination (« Il peut être ludique et transgressif, mais il reste ancré dans des systèmes de prestige et de pouvoir », écrit Ashley Mears). Ici aussi, le rituel consistant à détruire des biens de valeur pour affirmer une position sociale prend volontiers des proportions telles qu’il devient destruction pour le plaisir de la destruction. Par ailleurs, au fur et à mesure de la lecture, on tombe sur des emprunts à – ou des dialogues avec – Max Weber, Erving Goffman ou Viviana Zelizer. Quant à la conclusion en forme d’épilogue, elle évoque tour à tour, pour situer le propos, la « puissance pécuniaire » chez T. Veblen, le « capital culturel » chez Pierre Bourdieu, la « dépense improductive » chère à Georges Bataille ou la logique de l’« enrichissement » telle que développée par Luc Boltanski et Arnaud Esquerre, tout en revenant sur le paradoxe selon lequel, dans le cas étudié, la consommation crée (et non perd) de la valeur. D’où il ressort, entre autres, qu’« [a]sperger son entourage de champagne autour d’une table VIP est moins une anomalie que l’expression rituelle des inégalités de notre société capitaliste en ce début de XXIe siècle ».

C’est que ce livre d’Ashley Mears résulte moins d’une soif de curiosité factuelle gratuite que de l’exploration empirique d’un problème théorique, inscrit dans une certaine conjoncture, qu’il est courant de nommer, dans la littérature anglophone, le New Gilded Age, en référence à une « époque dorée » qui, rappelle le traducteur en note, surnomme « la période d’industrialisation accélérée, de prospérité mais aussi d’inégalité qui va en gros de 1877 à 1900 ». Cette enquête, explique la co-fondatrice du « Ethnographic Café », a été conçue en 2011, au lendemain de la « crise » financière de 2008 et des injonctions à l’austérité qui, déjà bien installées, se sont encore renforcées, à la mesure des inégalités socio-économiques. Comment expliquer, dans un tel contexte, non pas seulement le caractère astronomique de certaines dépenses, mais la destruction affichée de la « richesse » ? C’est pour répondre à cette question que, forte de contacts noués auparavant, la sociologue s’est lancée dans une enquête de terrain de plus d’un an et demi, autour des années 2012-2013, dans l’univers de la jet-set, en suivant un calendrier mondain international qui l’a menée de la côte est des États-Unis jusqu’à la French Riviera, alias Côte d’Azur. Une plongée dont on aurait tort de croire qu’elle n’a été qu’une partie de plaisir et dont on sent même combien, mine de rien, elle a parfois été épouvante… Quoi qu’il en soit, le livre peut se lire comme un pendant situé et incarné des études quantitatives de vaste ampleur portant sur les inégalités de répartition de la richesse, l’avènement d’un micro-classe de « super-riches » (ou « hyper-bourgeoisie mondialisée », parmi les dénominations faisant débat) et les modes de vie correspondants. Bien que Georg Simmel ne soit pas cité dans l’ouvrage, on peut aussi lire ce dernier comme un éclairage saisissant de ce que peut vouloir dire l’aliénation pécuniaire, plus d’un siècle après que le sociologue allemand eut diagnostiqué, comme l’a montré Aurélien Berlan, les effets anthropologiques de la monétarisation-marchandisation des liens et des biens.

La portée théorique du livre n’empêche ainsi nullement Very Important People de profiter des atouts offerts par la veine ethnographique. Les chapitres débutent par la description d’une « scène » (le prologue met en scène le réveil de l’autrice à cinq heures du matin, à Miami, dans une villa louée le week-end à des fins festives, pour la bagatelle de 50 000 dollars…), manière de mettre lectrices et lecteurs « dans le bain » à partir de situations précises. (L’épilogue accentue ce trait en inversant l’ordre de l’exposition par rapport à l’original, les considérations théoriques étant ici placées à la fin plutôt qu’au début.) L’écriture est à l’occasion narrative, comme au début du chapitre 2, avec des passages dont on imagine sans mal une projection filmique, mais c’est toujours pour en arriver à des fins interprétatives. Bien qu’elle s’exprime volontiers à la première personne, ce qu’il était difficile d’éviter ici, Ashley Mears évite les travers du « je » ethnographique. Oscillant habilement entre implication et détachement, elle livre les éléments nécessaires à la compréhension des situations dans lesquelles elle est impliquée, sans pour autant faire écran à son objet d’étude. Son style entrelace habilement précisions sur les conditions de la recherche, descriptions de situations truffées d’éléments tirés de conversations (le livre fourmille d’extraits d’entretiens formels et de discussions informelles, jusqu’à des « textos »), considérations théoriques ou portraits sociologiques. Un entrecroisement qui contribue à conférer au livre une qualité nullement négligeable : être vivant, prenant, même si l’on peut avoir un peu de mal à le finir (ou avoir envie de faire une pause) tant le monde qu’il décrit suscite une sensation d’écœurement, en dépit du (ou en raison du) talent descriptif et du sens de la nuance déployés par l’autrice.

On peut, sur ce point précis, être en désaccord avec Alain Quemin qui, dans une recension au demeurant favorable (tout en formulant des points de discussion pertinents, il jugeait en définitive le livre « absolument remarquable », « brillante illustration de tout ce que le travail d’observation de terrain peut apporter aux sciences sociales »), faisait part d’une réserve sur ce plan, estimant que « l’autrice ne cache pas son aversion et même sa répulsion […] pour le monde social qu’elle décrit et analyse de façon très voire trop critique, rompant avec une neutralité axiologique qui serait probablement mieux venue… ». Outre la référence obligée, mais en réalité trompeuse, à la prétendue « neutralité axiologique » (dans le chapitre IV de ses « Leçons wébériennes sur la science et la propagande », l’une des traductrices de Max Weber, Isabelle Kalinowski, a depuis longtemps dissipé le mythe qui sous-tend cette expression, fruit d’une traduction aussi biaisée linguistiquement qu’intéressée idéologiquement), ce qui paraît remarquable, au contraire, est plutôt la retenue critique dont fait preuve Ashley Mears. Ce qui réclamait un certain sang-froid (et même un sang-froid certain), non seulement dans l’écriture, mais pendant l’enquête, exposant à bon nombre de propos ineptes et de pratiques douteuses. On peut même se demander s’il serait raisonnablement possible d’être moins critique sans tomber dans la complicité, sous couvert d’impartialité, avec un univers qui, à sa manière clinquante, n’est pas moins sordide que les bas-fonds servant de point de fixation à l’opprobre sociale.

Les clubs new-yorkais haut-de-gamme ? En apparence dédiés à l’amusement et à la légèreté, ils reposent de fait sur un ordre genré et racialisé adossé à des codes de conformité physiques aussi rigides qu’étroits. Ce qui en fait, montre Ashley Mears avec rigueur et sans emphase, un poste d’observation de la domination masculine blanche – et plus généralement de certaines des valeurs qui orientent et animent le capitalisme contemporain. En dépit des apparences, les clubs VIP sont en outre des lieux précisément réglés, soigneusement ordonnés, tant pour stimuler la dépense que pour simuler la spontanéité, et en réalité marquer toute une hiérarchie, incluant tant les protagonistes qui s’égayent que les comparses qui les servent ou les accompagnent dans un faste qui, après coup, suscite volontiers la minimisation si ce n’est le déni (sans exclure quelques éclairs de lucidité) – on a bien le droit de s’amuser, n’est-ce pas ?

Le métier de promoteur ? D’abord présenté comme une fonction d’intermédiaire entre filles et alcool, puis entre belles femmes (selon les canons en vigueur) et hommes riches, il « consiste à extraire de la valeur des relations nouées avec les filles », impliquant l’art de « redéfinir leurs transactions économiques comme l’expression de liens personnels », d’entretenir une « intimité stratégique » à visée socio-économique. Un « bon promoteur », explique l’autrice, « est quelqu’un qui est capable d’enrober le travail de ses filles dans une ambiance festive et amicale. Ce faisant, il les exploite au sens marxiste classique du terme, en ce sens qu’il est à même d’extraire de la plus-value de leur corps ». Cette extorsion douce, d’une certaine manière consentie, suppose néanmoins des modalités de contrôle disciplinaires, dont la force est d’être généralement enrobées dans des relations apparemment amicales et gratuites : « le travail des promoteurs montre à quel point l’exploitation fonctionne mieux lorsqu’elle s’accompagne de la sensation d’être bien traitée » (l’économie langagière propre à l’anglais rend la formule originale plus percutante encore : « exploitation works best when it feels good »). Généralement enrobées, car le livre expose aussi des moments de rupture où le vernis craque et laisse place à la fureur verbale, voire la contrainte physique, si possible sous couvert d’amusement, mais pas toujours. Ce contrôle des corps est à la fois brutal et subtil, puisqu’il s’exerce en principe au nom du bon vouloir et du fun, loin de toute obligation formelle ou surplomb hiérarchique.

Les « filles », dont il est question tout au long du livre, jouent ainsi un rôle pivot et néanmoins subordonné. « Tout dans cette économie tourne autour des “filles” : le classement des clubs, celui des promoteurs, les sommes qu’ils peuvent gagner, la perception du niveau de revenus et de pouvoir des clients, et la quantité d’argent qu’ils sont prêts à dépenser », écrit Ashley Mears dans le premier chapitre. Au point d’introduire plus loin l’idée d’un « capital-filles » (girl capital) pour marquer sa spécificité. Elles peuvent néanmoins être réduites à du « mobilier féminin », comme le dit poétiquement un interlocuteur, quelque chose dont on dispose et que l’on peut déplacer plus ou moins à sa guise, même s’il oppose parfois quelque résistance. Leur statut, précisé au chapitre 4, oscille entre « décor » (elles sont faites pour occuper discrètement l’arrière-plan, un peu comme une musique d’ascenseur, ironise l’autrice) et « monnaie d’échange » ou « carte de visite » (sous forme de corps-signes à exhiber) au service d’ambitions socio-économiques masculines ; les « filles » génèrent des revenus, les hommes les empochent. « Si la beauté féminine peut passer pour faciliter l’ascension de celles qui la possèdent, elle a en réalité plus de valeur entre les mains des hommes qu’entre celles des femmes », écrit Ashley Mears, récusant l’idée que le « capital érotique » puisse peser fortement et durablement dans la balance des rapports de force. De la même façon, le chapitre 6 montre que les « promoteurs », souvent non blancs, peuvent jouer à leur avantage, dans une certaine mesure, d’un « capital chromatique » (color capital) qui peut certes introduire du jeu dans les relations de pouvoir, mais sans les renverser.

On ne fait ici que livrer succinctement quelques éléments saillants d’une analyse qui, c’est aussi la force du livre, n’est nullement manichéenne. Tout en peignant un tableau vivant, Ashley Mears brosse une image équilibrée, attentive aux exceptions, aux points de tension, aux ambivalences. C’est ainsi qu’à la fin du chapitre 4, après maintes descriptions attestant de la subordination objective des « filles » (lesquelles ne constituent pas un tout homogène mais sont classées selon une hiérarchie symbolique distinguant « good girls », « party girls » et, en bas de l’échelle, « paid girls », en fonction de leurs qualités morales et de leur disponibilité sexuelle supposées), elle affronte une question centrale : pourquoi acceptent-elles d’être ainsi exploitées ? Évitant de les reléguer au rang de pures victimes, restituant au contraire la pluralité et la complexité des rapports de domination (il y a en cela quelque chose de foucaldien dans l’esprit du texte, même si Michel Foucault n’est pas convoqué), Ashley Mears montre qu’elles y trouvent une forme ou une autre d’intérêt, aussi équivoque soit-il. Contre une vision opposant « objectification » et « enjoyment », l’instrumentalisation d’un côté et le plaisir de l’autre, elle montre comment l’une peut être acceptée voire désirée pour être mise au service de l’autre, parce qu’elle procure la satisfaction d’accéder à des lieux exclusifs, de contempler des choses rares ou de faire partie d’un cercle exclusif ; bref, qu’elle fournit des rétributions matérielles et symboliques, que l’épilogue range en trois catégories (pratique, relationnelle, sensuelle). Ashley Mears montre ainsi finement en quoi l’idée communément admise, chez les personnes qu’elle a rencontrées, selon laquelle « tout le monde se sert de tout le monde », est réductrice sans être tout à fait fausse, part de vérité objective expliquant la prégnance subjective. C’est en somme d’une domination symbolique au sens fort dont il est question, qui suppose l’incorporation inconsciente des mécanismes ou des principes de la domination, donc une forme de connivence, à l’instar d’un mannequin cité dans le chapitre 4 qui « légitimait un système profondément inégalitaire au sein duquel les filles circulent entre les hommes selon des conditions définies par ces derniers et en générant à leur profit une forme de plus-value qui se matérialise sous forme d’argent, de relations ou de prestige ».

Sensible aux ambiguïtés, l’ouvrage évite astucieusement clichés et raccourcis, autant qu’il est possible pour un tel terrain d’enquête, lequel s’avère parfois conforme à l’idée caricaturale que l’on peut s’en faire a priori. Somme toute, l’équivoque tant matérielle que symbolique de la position des « promoteurs », « prestataires de services de luxe travaillant dans l’ombre des véritables fortunes, avec tout ce qu’induit cette proximité frustrante », accédant à l’ « élite » sans vraiment en faire partie, est adroitement amenée (et de fait, on peut être conduit à les trouver tantôt détestables, tantôt pathétiques, dans leur mélange de cynisme et de naïveté). Dans le chapitre 3, et c’est doute l’aspect le plus surprenant du livre, Ashley Mears s’éloigne ainsi de l’idée qui veut qu’une clé explicative décisive serait que « le sexe fait vendre ». A priori, en effet, ce qu’elle décrit apparaît avant tout comme un vaste dispositif d’échange économico-sexuel. Or, un aspect déroutant du livre est que la dimension proprement sexuelle arrive assez tard dans la démonstration, et qui plus est d’abord pour en minimiser l’importance. C’est moins le sexe physique réel qui compte, argue l’autrice, que l’affichage en tant que vecteur de consommation débridée :

« La présence de tous ces mannequins n’a pas essentiellement pour but de favoriser des relations sexuelles entre les filles et les clients ; il s’agit plutôt en fait de produire du statut social à travers l’exhibition du glamour sexuel des filles. Plus elles sont nombreuses et bien visibles, plus l’importance du client est mise en valeur ; ce qui compte pour lui, c’est d’exhiber une surabondance de beauté, un étalage de corps féminins analogue aux étalages de bouteilles de champagne dont le contenu a été aspergé à la ronde. Dans les deux cas, il s’agit d’une mise en scène du gaspillage ».

Le « commerce du sexe » (transactional sex) est même présenté comme un repoussoir, pour laisser place à une « économie visuelle de l’exhibition du corps féminin » qui, étonnamment, n’implique pas forcément le sexe. Sans évidemment l’exclure : divers éléments présents dans les chapitres ultérieurs, autour notamment de la « prostitution soft », montrent que, tout de même, le sexe compte bel et bien. Simplement, tout l’enjeu est d’échapper au pire stigmate qui soit, celui du proxénétisme, ce qui n’est pas une mince affaire – ce n’est sans doute pas un hasard si c’est sur une anecdote à ce sujet que se termine le sixième chapitre.

Ashley Mears réussit au final ce qui n’avait rien d’aisé, surtout sur un tel sujet et compte tenu de sa position : étudier sérieusement la frivolité et, pour cela, produire un livre exigeant mais pas uniquement destiné aux spécialistes ; un livre qui permet, pour ainsi dire, une lecture non sociologique autant qu’une lecture sociologique (comme Gilles Deleuze parlait d’une lecture philosophique et d’une lecture non philosophique de la philosophie). Celle-ci mettra à profit des notes qui sont parfois des développements secondaires substantiels, qu’il s’agisse de rappels historiques, de compléments comparatifs ou de prolongements théoriques, ainsi que l’annexe méthodologique, qui revient sur les conditions (aux deux sens du terme) de l’enquête. Une enquête qui, sans mauvais jeu de mots (ou alors juste un peu), s’impose comme un modèle du genre.

*

- 1. En vue de toucher un lectorat plus large que celui des seuls « academics », la maison d’édition de la version originale (Very Important People. Status and Beauty in the Global Party Circuit, Princeton University Press, 2020) mettait ainsi en exergue des qualificatifs donnés dans la presse – “very good reporter”, “excellent storyteller” – qui, pour être vrais, pourraient tendre à éclipser la condition d’universitaire de l’autrice, enseignante-chercheuse à l’université de Boston, et parfaitement légitime dans ce champ. ↩︎

- 2. Ce néologisme en forme d’anglicisme (de valuation, qui exprime l’idée d’estimation, d’évaluation, d’appréciation plus ou moins experte), proposé en France par Michel Callon (et qui fut en son temps théorisé par John Dewey), donne lieu à discussion en langue française : voir P. Barraud De Lagerie, A. Bidet, E. Nouguez, « Ce que mesurer veut dire : disputes autour de la quantification et de la valuation en sociologie », in F. Vatin (dir.), Évaluer et valoriser. Une sociologie économique de la mesure, Toulouse, PU du Midi, 2021 [2013], p. 305-326 (en particulier les § 28 et suiv. de la version en ligne). ↩︎

- 3. Si le vocable « jet-set » est bien utilisé dans la version originale du livre, il remplace parfois ici d’autres expressions (comme p. 18, en lieu et place de « new global elite »). Saluons un travail de traduction qui, s’il prend parfois quelques menues libertés avec le texte original, le fait sans en trahir l’esprit, mais au contraire pour sortir des limites d’une traduction platement littérale. Marc Saint-Upéry (qui est par ailleurs – dans un autre style et une autre langue ! – le traducteur du livre de Pablo Stefanini dont nous avions parlé ici même) trouve notamment – et c’était peut-être le plus difficile – des manières habiles de restituer le langage familier ou argotique (par exemple, “even if their lives are on derailment and they’re college dropouts” devient « même si elles sont limite cassos »). Certains titres ou sous-titres attiraient déjà l’œil dans l’original, comme « La baleine et la laitue » (il faudra lire pour comprendre !). Dans d’autres cas, ils sont adaptés ou modifiés pour les rendre plus explicites ou plus évocateurs : « Les rois de la nuit » pour “The Man”, « La journée d’un promoteur » pour “Daytime” ; « Beauté, richesse et pouvoir : un échange inégal » pour “Trafficking at Model Camp”, « L’art de gouverner les reines » pour “Who runs the girls?”, etc. ↩︎