Revisiter la vie et l’héritage intellectuel de Primo Levi

Il serait banal – et pourtant vrai – de souligner combien la voix de Primo Levi nous manque aujourd’hui, en ces temps de montée de la xénophobie, du racisme et des mouvements d’extrême droite, à une époque où les intellectuels publics ont quasiment disparu en Italie. Mais la lamentation n’a jamais été le style de pensée de Primo Levi et il vaut mieux l’éviter.

Le destin des classiques est d’être réinterprétés en permanence, et Levi n’y échappe pas. Il existe cependant certaines idées fausses concernant son héritage. Sa relation avec la pensée des Lumières, sa définition en tant qu’écrivain juif et, enfin et surtout, le rôle de Levi en tant que témoin littéraire de l’Holocauste – un mot qu’il n’aimait pas et auquel il est aujourd’hui complètement identifié – ont été mal interprétés au cours des dernières décennies.

Un « Aufklärer » critique

Il y a plus de vingt ans, le philosophe italien Giorgio Agamben a écrit Ce qui reste d’Auschwitz [traduit de l’italien, Ed. Rivages, 2003], un livre remarquable construit sur une sorte de dialogue posthume avec Primo Levi, notamment à travers une relecture de son dernier essai, Les naufragés et les rescapés: quarante ans après Auschwitz (1986, Ed. Gallimard 1989). S’appuyant sur Levi, Agamben propose une vision des camps d’extermination comme la loi secrète de la civilisation occidentale et de la « vie nue » des déportés (le «Muselmann»[1]) comme l’expression moderne de son paradigme sous-jacent, l’homo sacer [personne qui est exclue, sans aucun droit civique et qui peut être tuée par n’importe qui].

En invoquant Levi de cette manière, Agamben a involontairement encouragé l’idée fausse que l’auteur de Si c’est un homme était en quelque sorte le précurseur d’une rupture radicale avec la tradition des Lumières. Mais, en fait, c’est cette même tradition qui a défini les horizons philosophiques de Primo Levi. S’il a poussé cette tradition jusqu’à ses limites, la remettant presque en question, Primo Levi n’en est pas moins resté un partisan des Lumières critique, un écrivain pour qui la réalité est un produit matériel, anthropologique, culturel et historique plutôt qu’une construction linguistique ou une structure sémantique. Malgré leur dialogue manqué, il partageait probablement la revendication stoïque de Jean Améry[2] d’un esprit « positiviste »: l’esprit de quelqu’un qui croit en l’expérience, qui « s’accroche au réel et à son énonciation ».

Classicisme et positivisme sont les piliers des premiers livres de Levi. Si c’est un homme (1947) est façonné sur le modèle de l’Enfer de Dante – la déportation comme chute dans l’Hadès, le camp avec ses cercles, la variété inépuisable des douleurs infligées aux détenus, et la grande diversité de ses personnages, de ses camarades de souffrance jusqu’aux tortionnaires omnipotents – tandis que La Trêve (1963) raconte son retour à la vie : le voyage qui lui permit, après sa libération d’Auschwitz en janvier 1945 et une interminable pérégrination à travers l’Europe centrale, de rejoindre sa maison à Turin.

Outre le modèle littéraire de Dante, Si c’est un homme révèle une deuxième source, fondamentale, qui est un paradigme scientifique : l’héritage d’un chimiste qui décrit, ordonne, classe et scrute l’expérience bouleversante endurée à Auschwitz. La sensibilité littéraire de l’écrivain et le regard analytique du chimiste sont les fondements de toute son œuvre. Les camps nazis ont été pour lui un laboratoire anthropologique dans lequel, outre la destruction en série de vies, la condition humaine a révélé ses limites extrêmes. De ce laboratoire anthropologique, Levi a d’abord été un fragment – ce que le lexique nazi appelait techniquement « un morceau » (stück), c’est-à-dire une victime – puis un témoin ; plus encore qu’un témoin : un analyste.

Les témoins filtrent toujours leur expérience à travers leur propre culture, sélectionnent et interprètent leurs souvenirs en fonction de leurs propres connaissances et questions. Les témoins se demandent quel est le sens de leur souffrance, et leurs réponses ne sont ni uniques ni immuables. Aux yeux de Levi, l’Holocauste reste un « trou noir », une définition empruntée au langage des sciences naturelles, mais ce mystérieux abîme doit être exploré, étudié, et peut-être compris. Il explique – c’est l’héritage de ses livres – qu’il est impossible d’enquêter sur les camps nazis sans le témoignage des déportés. Il ne s’agissait pas d’ajouter une touche de couleur ou d’authenticité à un ensemble de faits clairement établis; il s’agissait d’utiliser une source irremplaçable pour comprendre les camps d’extermination, pour pénétrer à la fois la phénoménologie et le sens d’une expérience qui transcendait les matériaux d’archives et dont les architectes avaient tenté d’effacer les preuves. C’est pourquoi Si c’est un homme est devenu un maillon fondamental de la chaîne d’une discussion ouverte sur la relation conflictuelle mais néanmoins vitale entre mémoire et histoire.

Cette posture révèle une forme de rationalisme que Levi a hérité de son éducation scientifique, un rationalisme qui a guidé sa carrière de chimiste et qui est devenu un trait permanent de son esprit. L’une des lignes décrivant le schéma qui ouvre son anthologie personnelle, A la recherche des racines: Anthologie personnelle [Ed. Mille et une nuits, 2000], se lit comme suit : « le salut par la compréhension » (la salvazione del capire). Elle est marquée par quatre noms qui retracent, de l’Antiquité au XXe siècle, un canon scientifique et rationnel qui a inspiré son parcours intellectuel : Lucrèce, Darwin, Bragg [physicien australien] et Arthur Charles Clarke [entre autres auteur de science-fiction]. Comme Levi l’a souligné lors de ses conversations avec Tullio Regge [éd. Français Dialogue, Eshel Editions, 2000], il était attaché à une vision « romantique » de la science : une science « à visage humain », disait-il, qui poursuivait les explorations joyeuses des savants de la Renaissance et des Lumières, opposées aux performances létales de la raison instrumentale. Dans ses quelques récits de science-fiction, il mettait en garde contre les projets prométhéens – et totalitaires – de domination de la nature et d’anéantissement de l’homme par la technologie moderne.

L’œuvre de Primo Levi doit donc être placée dans une perspective pré-Foucault, même si sa définition d’Auschwitz comme « une gigantesque expérience biologique et sociale » suggère clairement une définition du national-socialisme comme ce que Foucault appelle un pouvoir biopolitique. C’est un exemple de la manière dont Levi a réinterprété et poussé aux limites la tradition classique dont il est issu.

Il est intéressant, de ce point de vue, de comparer Levi à Jean Améry (Hans Mayer), écrivain et critique autrichien, auteur de Par-delà le crime et le châtiment [Actes Sud, 1999] (Jenseits von Schuld und Sühne, 1966), lui aussi déporté à Auschwitz (où il prétendit avoir rencontré Levi). Améry revendiquait lui aussi l’héritage des Lumières, qu’il définissait comme une sorte de philosophia perennis [philosophie pérenne] ; il n’a jamais renié ses racines intellectuelles dans la tradition du positivisme logique autrichien ; et il n’a pas hésité à défendre l’humanisme de Jean-Paul Sartre contre l’offensive du structuralisme français, qu’il percevait comme une trahison. Interpréter l’histoire – comme le font les structuralistes – comme « un processus sans sujet » est un non-sens, et la posture épistémologique de Foucault, qui proclame de manière fracassante la « mort » du sujet, lui apparaît comme une provocation venant du « plus dangereux ennemi des Lumières » (der gefährlichste Gegenaufklärer).

En tant que fervents Aufklärer, Levi et Améry n’approuvaient ni l’irrationalisme ni le mysticisme, et n’auraient certainement pas souscrit à la célèbre phrase d’Elie Wiesel définissant l’Holocauste comme un événement « transcendant l’histoire » – mais un fossé subsistait entre expliquer (spiegare ; erklären) et comprendre (capire ; verstehen). La raison critique peut expliquer la violence nazie et en saisir les racines, décrire son arrière-plan historique et déconstruire son contexte, distinguer ses étapes et indiquer ses acteurs, analyser sa logique interne et mettre en évidence sa combinaison particulière de mythologie archaïque et de modernité rationnelle, une spirale aboutissant à la destruction totale – mais ce n’est pas encore comprendre. En somme, Auschwitz restait, à leurs yeux, une boîte noire de la compréhension : Levi le définissait comme « un trou noir » (un buco nero) et Améry comme « une énigme obscure » (einem finsteren Rätsel).

Les tentatives d’expliquer l’Holocauste par un Sonderweg (parcours spécial) dans lequel, de Luther au national-socialisme, l’Allemagne aurait dévié de la voie d’un supposé paradigme occidental de la modernité, étaient des échappatoires naïves, tout comme les efforts marxistes pour saisir dans les crimes nazis tantôt une rationalité économique, tantôt un symptôme d’une « éclipse de la raison » du capitalisme tardif. Pour le témoin oculaire, aucune de ces explications n’était satisfaisante – aucune n’était capable de résoudre ce « trou noir » ou cette « obscure énigme ».

Cette posture ne doit pas être confondue avec celle formulée plus tard par Claude Lanzmann, le producteur du film Shoah [1985], qui a souvent pris une tournure mystique, presque obscurantiste. Ni Améry ni Levi n’ont posé l’incompréhensibilité de l’Holocauste – hier ist kein warum (ici, il n’y a pas de pourquoi) – comme un dogme qui stigmatisait automatiquement comme « obscène » toute tentative de compréhension historique. Améry et Levi ne considéraient pas l’Holocauste comme un « non-lieu de mémoire », un traumatisme qui ne pouvait être ressuscité que par le témoignage, mais ni transmis ni historicisé. Ils n’ont jamais pensé à célébrer une défaite de l’intellect. Non seulement une telle posture mystique ne correspondait pas à leur constitution mentale, mais ils l’auraient probablement rejetée comme étant inacceptable tant sur le plan éthique que politique.

Un Italien juif, pas un Juif italien

Le deuxième malentendu très répandu à propos de Primo Levi concerne sa judéité : la tendance à le classer comme un écrivain juif. Il ne fait aucun doute que Levi était juif. Il n’a jamais cherché à cacher cette évidence : il a été persécuté et déporté à Auschwitz en tant que Juif et a passé la majeure partie de sa vie intellectuelle à témoigner de l’extermination des Juifs d’Europe par les nazis. Pour autant, il n’était pas un « écrivain juif » comme Elie Wiesel, Aharon Appelfeld ou Philip Roth, pour ne citer que quelques-uns de ses contemporains. Les écrivains italo-juifs du XXe siècle se distinguaient profondément de leurs confrères israéliens, ainsi que des intellectuels new-yorkais, aussi divers soient-ils. Non seulement il ne s’est jamais considéré comme le représentant d’une communauté religieuse – son attachement à la tradition de la science et des Lumières impliquait une forme radicale d’athéisme, que son expérience de la déportation a fortement renforcée, même s’il a toujours exprimé des sentiments respectueux envers les croyants – mais il ne s’est probablement jamais senti appartenir à un milieu juif aux frontières sociales et culturelles clairement définies.

Plutôt que d’être considéré comme un Juif italien – une définition dans laquelle Juif est le substantif et italien l’adjectif – il préférait se dépeindre comme un italiano ebreo, un « Italien juif ».

Interviewé par Risa Sodi après le succès de sa tournée de conférences aux États-Unis en 1985, il a souligné qu’en Italie la notion d’« écrivain juif » était très difficile à définir. Là-bas, dit-il, « je suis connu comme un écrivain qui, entre autres choses, est juif », alors qu’aux États-Unis, il se sentait « comme s’il avait porté de nouveau l’étoile de David! ». Bien sûr, il plaisantait, mais il tenait à souligner que son éducation et sa formation culturelle n’avaient pas été particulièrement juives, et que la plupart de ses amis ainsi que l’écrasante majorité des lecteurs italiens de ses livres n’étaient pas juifs. Dans une conférence donnée en 1982, il a admis qu’il s’était finalement résigné à accepter l’étiquette d’« écrivain juif », mais «pas immédiatement et pas sans réserves». Cette remarque pourrait être étendue à la plupart des écrivains juifs de la littérature italienne du XXe siècle, d’Italo Svevo à Alberto Moravia, de Giorgio Bassani à Natalia Ginzburg, et bien d’autres.

Entre 1938 et la fin de la Seconde Guerre mondiale (c’est-à-dire entre la promulgation des lois raciales fascistes et sa libération d’Auschwitz), Levi correspond probablement à la célèbre définition sartrienne du Juif : « Le Juif est celui que les autres hommes considèrent comme un Juif… car c’est l’antisémite qui fait le Juif ». Dans une conversation avec Ferdinando Camon [Conversations avec Primo Levi, Gallimard 1991], il a mentionné sa judéité comme « un fait purement culturel ».

« S’il n’y avait pas eu les lois raciales et le camp de concentration, a-t-il dit, je ne serais probablement plus un Juif, sauf pour mon nom de famille. Au lieu de cela, cette double expérience, la loi raciale et le camp de concentration, m’a marqué comme on emboutit une plaque d’acier : à ce stade, je suis juif, ils ont cousu l’étoile de David sur moi et pas seulement sur mes vêtements. »

Levi était certainement un « juif sans Dieu » (gottloser Jude), comme Peter Gay a dépeint Sigmund Freud, mais il ne se serait probablement pas inscrit dans la noble galerie de ceux qu’Isaac Deutscher appelait les « Juifs non-juifs » (c’est-à-dire les hérétiques juifs). Après la guerre, Primo Levi ne se sentait pas visé par l’antisémitisme et considérait l’émancipation de l’aliénation religieuse et de l’obscurantisme comme un héritage des Lumières plutôt que comme une tâche du présent. Il ne se considérait pas comme un iconoclaste ou un dissident au sein du judaïsme. Il n’était tout simplement pas un croyant ou un homme religieux.

Dans de nombreux articles et entretiens, Levi a affirmé à plusieurs reprises que ses racines italiennes ont façonné sa façon d’écrire – des livres comme Le système périodique [Le Livre de Poche, 1995] et La clé à molette [Ed. 10/18, 1990] célèbrent la culture juive piémontaise et même le dialecte piémontais – mais qu’il fallait les projeter dans un monde plus vaste. Auschwitz a été le lieu paradoxal où, en tant que Juif italien, il a découvert le cosmopolitisme. L’un des premiers chapitres de Si c’est un homme – significativement intitulé « Initiation » – dépeint le camp comme une tour de Babel où les gens parlaient des dizaines de langues et où la capacité à surmonter ces frontières linguistiques est devenue une condition de survie. Comme La Trêve, le livre offre une extraordinaire galerie de personnages appartenant à des cultures différentes, des Polonais aux Russes, des Ukrainiens aux Grecs, des Français aux Allemands, ainsi qu’à des couches sociales différentes, mais fusionnés dans un monde où tous les clivages et hiérarchies traditionnels étaient bouleversés. Alors qu’en Italie, en tant que Juif, il était membre d’une minorité, à Auschwitz, son particularisme était italien, et non juif.

Dans Si c’est un homme comme dans La Trêve, ses origines italiennes deviennent un prisme à travers lequel il découvre et décrit d’autres cultures lointaines et inconnues pour lui. Cela est vrai, tout d’abord, pour la culture yiddish, qui paraissait très étrange, pour ne pas dire exotique, à un Juif italien. Mais il a également inversé ce regard : aux yeux d’un Juif russe ou polonais, l’image d’un Juif dans une gondole ou au sommet du Vésuve était tout aussi exotique. Aujourd’hui, Auschwitz est devenu le lieu par excellence de la mémoire occidentale de l’Holocauste, mais le monde qu’il a décrit de manière si colorée et si sympathique est un monde juif oriental, slave, yiddish, d’Europe centrale et des Balkans. Et la richesse de ses livres réside dans ce contraste. À Auschwitz, il a appris l’existence d’un judaïsme national, avec sa propre langue et sa propre culture, faite de traditions, de pratiques et de rituels. Son dernier roman, Maintenant ou jamais [1982, éd. française Robert Laffont, 2020], est une saga de la résistance juive en Pologne, vécue comme une sorte de rédemption nationale. Il était fasciné par ce judaïsme, un judaïsme dont il avait appris l’histoire, célébré la grandeur et pleuré la destruction, mais qui n’était pas le sien.

Contre le cliché qui dépeint l’intellectuel juif moderne comme une figure de l’exil et de l’extraterritorialité, Levi était un exemple frappant d’enracinement dans une société, une langue et une culture nationales. On pourrait presque parler de racines physiques, si l’on se rappelle simplement les mots avec lesquels il évoquait sa maison familiale de Turin, où il est né le 31 juillet 1919 et où il s’est suicidé le 11 avril 1987. Se présentant comme un « exemple extrême de sédentarité », il écrivait qu’il s’était incrusté dans son appartement comme une algue « se fixe sur une pierre, construit sa coquille et ne bouge plus pour le reste de sa vie ». Il a décrit avec passion les rues, le fleuve et les montagnes environnantes de Turin, ainsi que le caractère austère et laborieux de ses habitants. En 1976, il a dépeint sa ville avec les mots suivants :

« Je suis très lié à ma petite patrie (patria). Je suis né à Turin ; tous mes ancêtres étaient piémontais ; c’est à Turin que j’ai découvert ma vocation, que j’ai étudié à l’université, que j’ai toujours vécu, que j’ai écrit et publié mes livres chez un éditeur très ancré dans cette ville malgré sa réputation internationale. J’aime cette ville, son dialecte, ses rues, ses pavés, ses boulevards, ses collines, ses montagnes environnantes que j’ai escaladées quand j’étais jeune; j’aime les origines montagnardes et campagnardes de sa population. »

En bref, c’était un écrivain enraciné, qui avait besoin d’un ancrage profond dans un milieu social, culturel, national et même régional particulier pour exprimer l’universalité de ses thèmes et de ses messages.

Peut-être, ajoute-t-il, est-ce à cause de cet enracinement remarquable que le voyage est le thème de tant de ses livres. Tout comme ses Lumières mélancoliques s’opposaient au culte de la science et de la technologie conquérante, sa « vie sédentaire » n’était ni provinciale ni nationaliste. Pour lui, la science n’était pas une rationalité aveugle et instrumentale, mais un langage universel inséparable de l’humanisme classique (catégorie qu’il n’a jamais remise en question, contrairement aux postmodernes ou aux structuralistes) ; de même, son identité italienne, à la fois juive et piémontaise, était capable de dialoguer avec n’importe quelle culture, à l’instar de Faussone, le héros de La clé à molette, qui a parcouru le monde pour construire des ponts, des barrages et des centrales électriques.

Contre l’industrie de la mémoire

Un troisième malentendu concernant l’œuvre de Primo Levi a trait à son rôle de témoin. Après sa mort, il a été canonisé comme témoin par excellence de l’Holocauste, et a ainsi obtenu le statut de victime paradigmatique – ce qu’il n’a pas eu de son vivant. Il a écrit la plupart de ses livres à une époque où l’Holocauste n’était pas encore entré dans notre conscience historique commune comme un événement central du XXe siècle ou même, plus largement, de la civilisation occidentale. Lorsqu’il a publié Si c’est un homme, le mot Holocauste n’existait pas pour définir l’extermination des Juifs par les nazis et, plus tard, il a fait remarquer que ce mot, qui signifie étymologiquement un sacrifice offert aux dieux, était « inapproprié », « rhétorique » et, finalement, « erroné ».

Le « tournant mémoriel» de la culture occidentale – la montée en puissance de la mémoire comme sujet central des débats publics, de l’industrie culturelle et de la recherche universitaire – a eu lieu précisément au milieu des années 1980. Ses points de repère symboliques ont été des ouvrages à succès tels que Zakhor [Zakhor: Histoire juive et mémoire juive, éd. française Gallimard 1991], de Josef Hayim Yerushalmi, aux États-Unis ; Les lieux de mémoire, les volumes collectifs édités par Pierre Nora, et Shoah, un film de neuf heures réalisé par Claude Lanzmann, en France ; le «Historikerstreit» autour du passé nazi « qui ne passera pas », en Allemagne; et Les naufragés et les rescapés, de Primo Levi lui-même. Ainsi, Levi a puissamment contribué à l’émergence de la mémoire dans la sphère publique, mais cela s’est produit à la fin de sa vie et la plupart de ses travaux doivent être situés avant ce tournant mémoriel. Il a observé ce changement d’un œil critique – je dirais même avec un certain scepticisme – et s’est senti déstabilisé par cette métamorphose de la perception et de la représentation du passé, comme le montre clairement son dernier essai testimonial.

Deux caractéristiques de cette nouvelle ère de commémorations sont particulièrement significatives : d’une part, la transformation de la mémoire de l’Holocauste en une sorte de religion civile de l’Occident et, d’autre part, sa séparation de la mémoire de l’antifascisme, qui avait été une mémoire dominante pendant trois décennies dans l’Italie de l’après-guerre. La « religion civile » de l’Holocauste vise à sacraliser les valeurs fondamentales de nos démocraties en commémorant les victimes juives du national-socialisme d’une manière liturgique, institutionnellement ritualisée. Elle fait des survivants des figures emblématiques qui témoignent de la violence et de la souffrance humaine dans leur propre corps – en bref, des homines sacri dans le sens opposé de la définition d’Agamben : non pas ceux qu’il est permis de tuer, mais plutôt ceux qui sont sélectionnés pour être commémorés.

De nombreuses remarques de Levi dans son dernier essai, Les naufragés et les rescapés, sonnent aujourd’hui comme des mises en garde contre les dangers de cette religion civile de l’Holocauste. Il a toujours rejeté la tentation de transformer les victimes en héros. Il a refusé de présenter les survivants comme les « meilleurs », ceux qui ont opposé la résistance la plus acharnée à l’oppression. Comme il l’a expliqué, sa survie à Auschwitz a été fortuite, simplement une question de chance : l’examen de chimie qui lui a évité d’être immédiatement sélectionné pour les chambres à gaz ; la ration supplémentaire de soupe qu’il recevait quotidiennement de son ami Lorenzo Perrone ; et sa maladie, en janvier 1945, au moment de l’évacuation du camp, qui lui a épargné les « marches de la mort ». Ainsi, il choisit délibérément d’écrire Si c’est un homme en adoptant « le langage calme et sobre du témoin, et non la voix plaintive de la victime, ni le ton colérique de la vengeance ».

Levi a refusé de juger et a joué son rôle de témoin avec une grande humilité:

« L’histoire des camps nazis a été écrite presque exclusivement par ceux qui, comme moi, ne les ont jamais sondés jusqu’au fond. Ceux qui l’ont fait ne sont pas revenus, ou leur capacité d’observation a été paralysée par la souffrance et l’incompréhension. »

Les survivants pouvaient témoigner de leur expérience, un fragment de l’événement historique dans lequel ils avaient été impliqués, mais leur témoignage ne révélait aucune vérité transcendante. En d’autres termes, les « noyés » (sommersi) qui avaient été engloutis par les chambres à gaz ne pouvaient pas revenir pour témoigner. Ce sont eux, et non les survivants, qui étaient les « témoins complets ».

Dans Les naufragés et les rescapés, il écrit que les survivants étaient « une minorité non seulement restreinte mais aussi anormale » ; ils étaient « ceux qui, par leurs prévarications, leurs capacités ou leur chance, n’ont pas touché le fond. Ceux qui l’ont fait, ceux qui ont vu la Gorgone, ne sont pas revenus pour le raconter ou sont revenus muets, mais ce sont les « Muselmann », les immergés, les témoins complets, ceux dont la déposition aurait une portée générale. Ils sont la règle, nous sommes l’exception. »

Lorsque Levi a écrit sur le « devoir de témoignage » éthique et politique accompli par les survivants de l’Holocauste, cette formule n’était pas encore devenue un stratagème rhétorique du discours dominant sur la mémoire. Il a souligné que les survivants non seulement ne pouvaient pas, mais ne voulaient pas oublier, et qu’ils voulaient que le monde n’oublie pas, car ils considéraient l’oubli comme la menace la plus dangereuse. Surmonter (maîtriser, assumer) le passé (die Bewältigung der Vergangenheit) : ce mot clé, a observé Levi, « est un stéréotype, un euphémisme de l’Allemagne d’aujourd’hui, où il est universellement compris comme “rédemption du nazisme” ».

Lorsqu’il a écrit ces mots, au milieu des années 1960, un mémorial de l’Holocauste au cœur de Berlin était tout simplement impensable. Dans les écrits de Levi, la mémoire n’apparaît jamais comme un dépassement hégélien des contradictions de l’histoire ; sa fonction est cognitive, ne permettant ni réparation ni réconciliation. Nous pouvons apprendre de l’histoire, mais le passé ne peut être racheté. Au mieux, les souvenirs peuvent remplir une fonction thérapeutique, comme pour l’écriture de Si c’est un homme, un acte qu’il a vécu comme « l’équivalent du divan de Freud ». En bref, la revendication du « devoir de mémoire » de Levi a été consacrée à notre époque d’obsession pour le passé, mais elle a été conçue à une époque d’amnésie collective. Le « devoir de mémoire » n’est pas un principe intemporel et universel; il doit être compris historiquement.

La mémoire du délit implique d’affronter des questions éthiques fondamentales, notamment celle de la culpabilité – individuelle et collective – et du pardon. Dans les années 1960, historiciser le national-socialisme, c’est d’abord tourner la page ou, selon la formule consacrée, Bewältigung der Vergangenheit (assumer le passé). Améry évoquait sarcastiquement cette formule dans le sous-titre de son essai, Bewältigungsversuche eines Überwältigten [sous-titre de Par-delà le crime et le châtiment : Essai pour surmonter l’insurmontable, Actes Sud 2005]. La réconciliation était un mot vide de sens si elle ne signifiait pas, d’une part, le « ressentiment » des victimes et, d’autre part, la « méfiance de soi » (Selbstmisstrauen) des coupables. Cette reconnaissance de la responsabilité historique, inéluctable même pour la génération de l’après-guerre, était la seule prémisse pour refaire l’histoire – c’est-à-dire revenir métaphoriquement en arrière – et la « moraliser » (Moralisierung der Geschichte).

Levi n’a pas exprimé un ressentiment similaire. Sa confiance obstinée dans les vertus de la raison humaine était la source la plus profonde de son optimisme anthropologique.

« À ma courte et tragique expérience de déporté, écrit-il en 1976, s’en est superposée une autre, plus complexe et plus longue, celle d’écrivain et de témoin. Le résultat a été nettement positif, car un tel passé m’a enrichi et consolidé. […] En vivant, en écrivant et en méditant sur mon expérience, j’ai beaucoup appris sur les hommes et leur monde. »

Améry ne partage pas ce point de vue et accuse Levi d’être un « pardonneur » (Vergeber de vergeben). Levi nie cette allégation, mais avoue en même temps qu’il ne peut pas partager le ressentiment de l’écrivain austro-belge.

Dans les dernières pages de La Trêve, Levi décrit les Allemands qu’il a vus à Munich en octobre 1945 comme une masse de « débiteurs insolvables ». Dans sa correspondance avec le Dr Ferdinand Meyer, l’un des chimistes allemands du laboratoire I. G. Farben de Buna-Monowitz à Auschwitz, il refuse de lui « pardonner » : « Je voudrais vous aider à assumer votre passé, écrivait-il, mais je doute d’en être capable. » Néanmoins, il acceptait le principe du pardon.

Pardonner et même aimer ses ennemis est possible, écrit-il, « mais seulement lorsqu’ils montrent des signes non équivoques de repentir, en d’autres termes lorsqu’ils cessent d’être des ennemis ». Curieusement, Levi ne cite pas le livre le plus connu et le plus controversé sur ce sujet, Die Schuldfrag : Von der politischen Haftung Deutschlands [éd. française La culpabilité allemande, Ed. de Minuit, 1990], du philosophe Karl Jaspers, qui avait tenté de distinguer différents aspects de la culpabilité allemande (culpabilité pénale, politique, personnelle et métaphysique). Comme le philosophe allemand, il soulève cependant le problème de notre responsabilité historique à l’égard du passé.

En résumé, Levi ne peut pardonner à ses persécuteurs mais ne partage pas le ressentiment d’Améry. Tous deux ont reconnu qu’ils avaient été incapables d’exprimer leur joie lors de leur libération d’Auschwitz. Mais après cet aveu commun, leurs chemins divergent. Selon Améry, la violence d’Auschwitz a brisé la faculté de communication des êtres humains, les rendant étrangers au monde. Levi, au contraire, pouvait encore voir, parmi les figures squelettiques des camps de la mort, « une lointaine possibilité de bien ».

Ces débats de l’après-guerre sur la culpabilité et la victimisation appartiennent à un temps révolu, où l’héritage du passé pesait lourdement sur le présent. Aujourd’hui, la religion civile de l’Holocauste tend à dépolitiser la mémoire, en se concentrant sur les victimes innocentes comme objets de compassion. Elle est née d’une rupture radicale avec la mémoire antifasciste, qui se concentrait sur la célébration des combattants tombés au combat plutôt que des victimes. Ce n’est pas non plus par hasard que l’essor de la mémoire de l’Holocauste a correspondu au déclin de la mémoire antifasciste. Dans nombre de ses écrits, Levi fait une distinction entre la déportation juive et la déportation politique. À ses yeux, cette différence ne devait pas être cachée ou atténuée, mais elle ne devait pas non plus être soulignée comme une ligne de démarcation. Il avait été déporté en tant que juif, mais avait été arrêté en tant que partisan, et lorsqu’il écrivit Si c’est un homme après être revenu à Turin, il décida de publier quelques chapitres dans une petite revue de la Résistance piémontaise : L’Amico del popolo. Selon lui, les mémoires juive et antifasciste ne pouvaient exister qu’ensemble, comme des mémoires jumelles.

En 1978, Levi écrit un court texte pour le pavillon italien du Musée d’Auschwitz, qui est une forte défense de l’antifascisme. Au cours des dernières décennies, ce pavillon, commandé par l’Association nationale des anciens déportés et réalisé par une équipe d’auteurs engagés – l’architecte Ludovico di Belgiojoso, le compositeur Luigi Nono et le peintre Mario Samonà – était devenu un espace de mémoire de l’antifascisme italien. Mais il ne correspondait plus aux normes actuelles de la mémoire publique et a finalement été fermé.

L’antifascisme – une forme particulière d’antifascisme, faite d’une fusion de la critique des Lumières et du républicanisme de gauche – était le fondement politique de Primo Levi, mais il n’a jamais revendiqué la rhétorique antifasciste de l’Italie d’après-guerre. Ses livres partagent peu avec les récits épiques et héroïques d’une lutte de résistance pour la libération nationale. Dans Les naufragés et les rescapés, il se décrit comme le pire des partisans, manquant de courage physique, d’expérience et d’éducation politique, et il souligne que sa carrière de partisan a été très « brève, douloureuse, stupide et tragique : j’avais pris un rôle qui n’était pas le mien ».

L’héritage tragique de son expérience de partisan est résumé dans une poignée de passages du Système périodique. Levi fait référence à un « vilain secret »: l’exécution de deux de ses camarades accusés de trahison – chose assez courante dans la guerre de partisans – qui a alourdi sa conscience et l’a détruit psychologiquement, le privant des ressources nécessaires pour poursuivre la lutte.

Le glissement dans la zone grise

Au cours des dernières années de sa vie, ponctuées de dépressions répétées et de plus en plus profondes, Levi est obsédé par la « zone grise », cette zone d’indistinction où les frontières entre les persécuteurs et les victimes, le bien et le mal, sont floues ; un espace ambigu dont la « structure interne incroyablement compliquée » entrave la faculté de jugement. C’est à cette époque qu’il dépeint le « Muselmann » – le détenu déshumanisé, l’incarnation d’une autre zone intermédiaire suspendue entre la vie et la mort – comme le « témoin complet » des camps nazis. Les survivants n’étaient que des représentants par procuration de ces « témoins complets », qui ne pouvaient pas parler.

Levi reste un illuminé mélancolique, mais son optimisme a disparu. Il témoignait sans se considérer comme un « vrai témoin », défendait l’antifascisme tout en se présentant comme un pitoyable partisan. Bref, il croit à la nécessaire recherche de la vérité, mais il ne la prêche pas, il cherche à la creuser, à la problématiser, à la fois en reconnaissant ses contradictions et en explorant ses zones d’ombre.

Ce scepticisme critique n’épargnait pas son identité juive et son rôle de témoin. En 1967, il prend position pour défendre Israël, qu’il sent menacé de destruction, le définissant, dans plusieurs entretiens, comme sa « seconde patrie ». En 1982, au moment de l’invasion israélienne du Liban et du massacre de Sabra et Chatila, il dénonce cette agression et met en garde contre la naissance d’une forme paradoxale de fascisme israélien incarné par des leaders comme Menahem Begin, qu’il stigmatise comme un disciple de Ze’ev Jabotinsky, admirateur de Mussolini. Il savait que nombre des fondateurs d’Israël étaient des gens qui, comme lui, avaient survécu à l’Holocauste, mais n’avaient pas pu rentrer chez eux. C’est un fait, mais cela ne les immunise pas, ni Israël, contre le fascisme. C’était une autre dimension de la zone grise.

Lors d’un entretien en 1983, Primo Levi a reconnu son épuisement. Il ne voulait plus rencontrer d’élèves et d’étudiants qui répétaient les mêmes questions, mais il ajoutait aussi qu’il n’était pas satisfait de ses propres réponses. Il raconte avoir été profondément déstabilisé par une question posée par deux adolescents dans une école: « Pourquoi venez-vous encore nous raconter votre histoire, quarante ans après, après le Vietnam, les camps de Staline et le Cambodge, après tout cela… Pourquoi ? » Il est resté face à eux, aphone, bouche bée, comme un témoin se repliant sur lui-même. Ses convictions, ses talents pédagogiques et rhétoriques, sa longue carrière de témoin lui semblaient soudain inutiles face à cette simple question. Il se sentait submergé par la honte, la honte humaine qu’il avait découverte à Auschwitz et qu’il retrouvait en traduisant Le Procès de Franz Kafka. Le passé est un réceptacle inépuisable de matériaux pour la création littéraire, mais, malheureusement, l’histoire n’est pas une magistra vitae.

*

Cet article a été publié en anglais sur le site Jacobin, le 11 avril 2021, puis traduit et publié une première fois en français sur le site A l’Encontre.

Enzo Traverso est historien, professeur à l’université Cornell aux États-Unis et l’auteur de nombreux ouvrages – dont La violence nazie (La Fabrique, 2002), Mélancolie de gauche (La Découverte, 2016), Les Nouveaux visages du fascisme (Textuel, 2016) – et articles, dont plusieurs sont parus sur Contretemps.

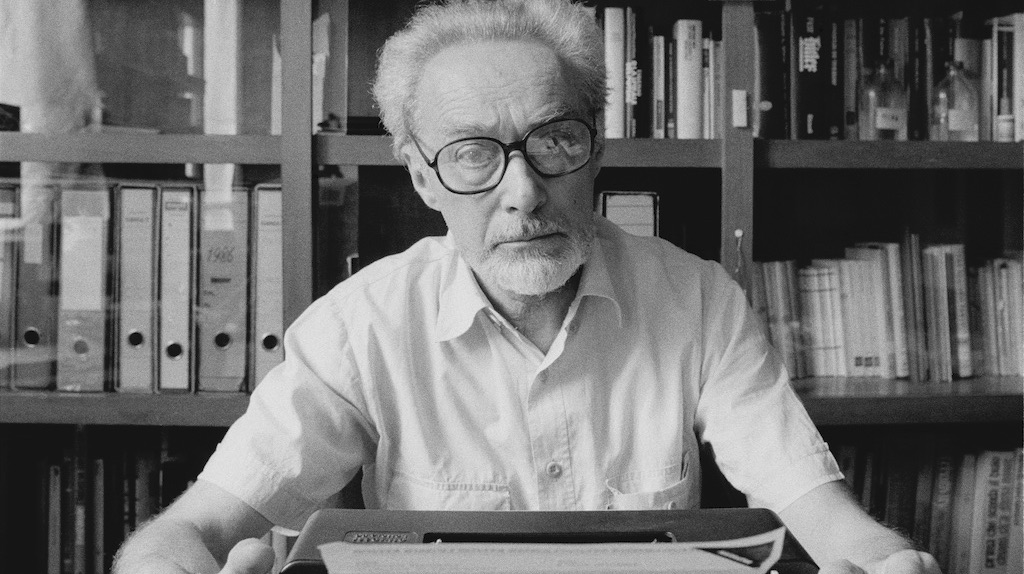

Illustration : Primo Levi chez lui à Rome en 1986. (Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images).

Notes

[1] Un « Muselmann » est, dans la Lagersprache des camps de concentration nazis, un déporté tellement affaibli que sa mort est imminente. (Réd. A l’Encontre).

[2] Jean Améry, de son nom Hans Mayer (1912-1978), quitte l’Autriche en 1938 lors de l’Anschluss. Il rejoint la Belgique. Résistant, il sera arrêté par la Gestapo et déporté à Auschwitz-Monowitz. Primo Levi, dans Les naufragés et les rescapés, fait référence à Améry, qui s’est suicidé à Salzbourg en 1978. (Réd. A L’Encontre)

![Fascisme : vieux démons et nouveaux monstres [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/734662-150x150.jpeg)