Colère agricole : le « joker » vert au service du statu quo

Le mouvement des agriculteurs-rices a été largement présenté, par les médias et le personnel politique dominants, dans les termes d’une opposition entre le « social » et l’ « écologique ». Cela a largement fait le jeu de la FNSEA, principal syndicat agricole et dominé par de grands agro-industriels, qui a pu présenter comme une victoire « sociale » pour les agriculteurs-rices le recul du gouvernement sur une série de normes et réglementations environnementales.

Dans cet article, Claire Lejeune donne à voir ce rôle de « joker » joué par l’écologie dans le discours néolibéral, et démontre qu’il est possible de penser le social et l’écologique de manière harmonieuse à condition d’avancer dans la voie d’une rupture avec le modèle agricole capitaliste dominant – qui est précisément celui de la Macronie.

***

Le mouvement des agriculteurs est à la fois évocateur du mouvement des Gilets jaunes, et radicalement différent de ce dernier dans sa structuration et ses résultats. Comme dans le cas des Gilets jaunes, le mouvement est spontané, difficile à délimiter, car l’écosystème agricole est un patchwork hétérogène de situations, de types d’agriculture, de niveaux de revenu, de techniques employées, avec des intégrations différenciées dans les marchés régionaux, européens et mondiaux et des visions antagonistes du métier lui-même. Des mégafermes et giga exploitations avec leurs champs-usines saturés de pesticides, aux fermes agroécologiques – il est difficile à première vue de voir le terrain d’entente ici.

Néanmoins, comme avec les Gilets jaunes, il existe bel et bien des points de convergence dans les mots d’ordre et revendications. Au-delà de ces disparités, pour une majorité des agriculteurs et paysans qui participent à la lutte, les conditions de vie et de travail sont de plus en plus brutales : de hauts niveaux d’endettement, des niveaux bas de revenus, une exposition en première ligne aux variations des prix ainsi qu’aux aléas climatiques et aux épisodes pandémiques de type épizootie, le tout dans un contexte où le tournant néolibéral de la PAC (Politique Agricole Commune) et la signature continue d’accords de libre-échange place les agriculteurs « entre le marteau de la compétitivité et l’enclume du productivisme» – tandis que les multinationales agroalimentaires battent pour leur part des records de marge en nourrissant l’inflation. Le taux de suicide dans la profession est glaçant : un agriculteur se tue tous les deux jours.

Là où le mouvement agricole diffère grandement de celui des Gilets jaunes, c’est sa vulnérabilité à la capture politique, du fait de son inscription dans une structuration syndicale elle-même intégrée dans un modèle de co-gestion avec l’État. Il est en effet très aisé de voir qui, dans le mouvement, y détient le pouvoir, forge le narratif médiatique dominant, mène les négociations avec le gouvernement et semble même leur dicter les décisions. Les grands syndicats agricoles, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs en tête, ont été au-devant de la scène, alors même que leurs directions successives ont de manière constante défendu main dans la main avec les gouvernements une agriculture industrialisée et exportatrice -précisément celle qui est aujourd’hui à la racine de la tourmente.

Ils ont peu ou prou réussi à couvrir la voix des syndicats alternatifs (la Confédération Paysanne notamment) mais aussi les voix plurielles de la base du mouvement, avec un « greenblaming » [néologisme utilisé pour décrire la tendance à faire de l’écologie le bouc émissaire, à cibler l’écologie comme responsable des crises][1] ciblant les normes et réglementations environnementales comme source de la colère.

Deux nuances de greenblaming : la transition sous condition ou pas du tout

Le greenblaming prend chez la FNSEA la forme, non pas d’un rejet frontal et assumé de l’écologie, mais celle, plus insidieuse, d’une exigence d’accommodation et de dépriorisation de la trajectoire de transition. Dans une situation où il faut préserver la compétitivité de l’agriculture française et sa puissance exportatrice mais aussi répondre aux griefs des agriculteurs sur la dureté de leurs conditions, aggravée par les complexités qui accompagnent les réglementations vertes, il n’y a finalement pas d’autres choix : il faut ralentir, mettre en pause, repousser et amoindrir les objectifs de baisse des usages d’intrants chimiques et de préservation des sols, les jachères etc.

Cette variété de greenblaming est étroitement liée à une vision « gagnant-gagnant » – typiquement libérale – de la transition écologique : les politiques vertes sont acceptables si et seulement si elles peuvent faire corps avec les grandes coordonnées matérielles et réglementaires du modèle économique capitaliste ; on reconnaît et on prend en charge la crise climatique seulement dans la mesure où elle peut se traduire en opportunités, en investissements profitables, en source de renouveaux du cycle d’accumulation. A partir du moment où se manifestent les ruptures et crises métaboliques structurantes de ce modèle – sous la forme de soulèvements comme celui des agriculteurs – et que commence à poindre l’impératif de transformation structurel, les politiques vertes sont le premier sacrifice, d’ailleurs promptement effectué et visiblement sans trop de regrets.

Ce greenblaming prend néanmoins une forme plus définitive et idéologique du côté de la Coordination Rurale, syndicat en ascension, dont certains éléments sont réputés proches de l’extrême droite, et qui pour sa part est ouvertement et vocalement anti-écologiste. De ce côté se conjugue une opposition aux accords de libre-échange, avec un rejet total et brutal de la transformation écologique du modèle agricole. Ces deux nuances de greenblaming constituent des voix distinctes mais qui se sont conjuguées dans leur effort pour faire tomber les déjà très faibles engagements environnementaux concédés par l’Union Européenne (dans le cadre de l’European Green Deal et en particulier du programme « Farm to Fork ») et la France (notamment dans le cadre du plan Ecophyto désormais « mis en pause »).

Voilà en grande partie à quoi se résume la « victoire » des négociations et de la bataille menée par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs : elle revient à déguiser en victoire sociale des reculs écologiques. Il faut le constater : les politiques écologiques deviennent la variable d’ajustement dans la gestion des crises du capitalisme planétaire – dans le monde agricole comme dans les autres domaines. Sauf que cela ne règle rien, comme le prouve d’ailleurs la persistance du mouvement.

Enterrer la crise, maintenir le statu quo : le nouveau rôle du « joker » vert

Les discussions et négociations menées au sommet n’ont effectivement – dans un premier temps – pas abordé la question du contrôle sur les prix ou des quantités (prix planchers, quotas, stocks pour lisser les prix etc.), ni celle des marges croissantes réalisées par l’agro-industrie. De même, elles n’ont auguré d’aucune remise en cause substantielle des accords de libre-échange et de l’exposition croissante de l’agriculture française à une double compétition européenne et globale, pas plus qu’elles n’ont contesté l’impératif de production maximale qui étrangle les agriculteurs et contredit entièrement les objectifs de soutenabilité. Il faut donc à nouveau s’interroger : pourquoi le capitalisme sort toujours relativement indemne des mouvements sociaux contemporains, et en particulier la crise agricole, alors même que ces derniers révèlent de plus en plus clairement les contradictions de ce système ?

La construction narrative et politique de la crise comme un dilemme entre le « social » et l’« écologique » est une partie importante de l’explication ici. Elle consiste à isoler et opposer le « social », d’un côté, et les politiques menées au nom de la transition écologique, de l’autre, soulignant les contraintes et coûts sociaux de cette dernière. Elle crée une situation dans laquelle les partisans du statu quo peuvent de manière convaincante faire apparaître la résolution de la crise comme nécessitant un compromis entre les rétributions « sociales » et la transition verte. Par cet artifice, ils peuvent présenter les reculs et concessions écologiques comme des victoires sociales – et cela sans toucher aux fondements du système productiviste ni à l’architecture matérielle du capitalisme, et sans non plus répondre aux demandes sociales substantielles qui sont pourtant omniprésentes dans le mouvement des agriculteurs.

Ce dilemme, dans la manière dont le présente les porte-voix du greenblaming, est une fabrication qui repose sur l’invisibilisation et la naturalisation de la principale variable à cibler : les contraintes et contradictions multiples générées par l’inscription du monde agricole dans les flux du capitalisme mondialisé ; l’attaque ouverte du capitalisme contre les moyens de subsistance, les travailleurs et la nature dans son ensemble.

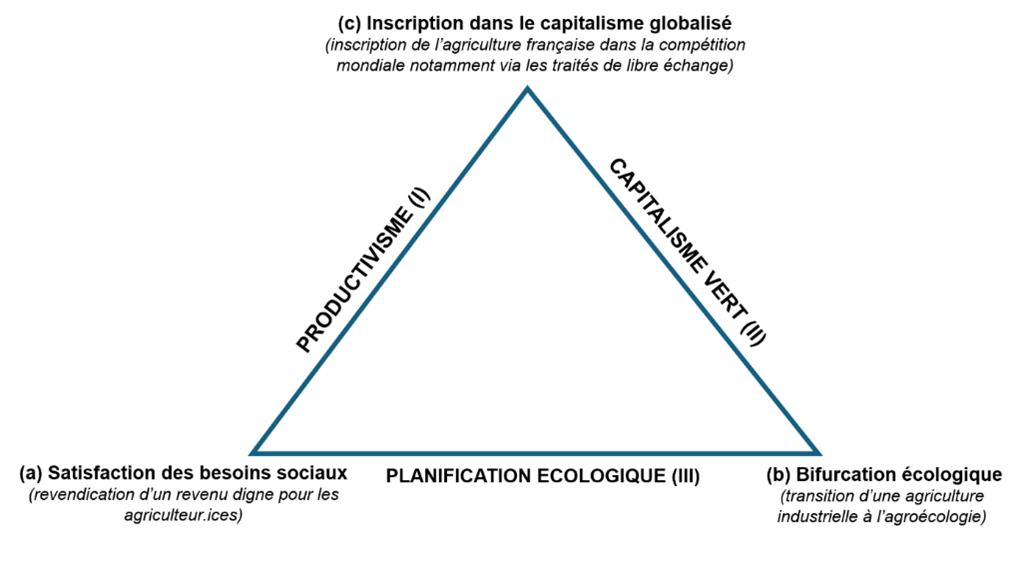

Nous avons proposé ici de visualiser cette situation comme celle d’un « trilemme » amputé en dilemme : le « dilemme » entre social et écologique n’apparaît en effet comme tel qu’à condition de laisser hors du champ de négociations le troisième et principal déterminant, à savoir le cadre compétitif du capitalisme global. Une fois celui-ci inclus, la relation entre social et écologique ne se présente plus sous la forme d’une opposition mais bien d’une potentielle continuité intégrée – atteinte par altération des coordonnées capitalistes de la production et reproduction écosociale.

La fabrication d’un trade-off [« troquer », ou concéder, une chose en échange d’une autre] entre défense « sociale » des agriculteurs et bifurcation agroécologique détourne l’attention de cette accumulation de pressions liées à l’impératif de compétitivité au sein du capitalisme : l’essentiel de ce tour de force est de concentrer l’attention sur la nouvelle contrainte générée par les réglementations environnementales et d’en faire le cœur des maux du monde agricole. Sur cette base, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et Matignon ont sabré le maigre plan Ecophyto, obtenu un gel des tarifs du GNR (Gasoil Non Routier) et quelques aides : voilà selon eux la crise en voie de « résolution ».

Le déroulé plus que houleux de l’ouverture du Salon de l’Agriculture, avec une visite chahutée du Président de la République, est bien le signe que c’est en réalité loin d’être le cas : la crise est profonde et le mouvement persistera sans réponse structurelle. Il faut noter la victoire idéologique que constitue la reprise par l’Élysée de la proposition des prix planchers, qui est portée par la Confédération Paysanne et qui a fait l’objet d’une proposition de loi de la France Insoumise en novembre 2023 (rejetée à 6 voix près). Dénoncée comme démagogique et « bolchévique » par le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, la voilà qui réapparaît dans la bouche du Président.

Derrière l’affichage, comme avec la reprise du concept de « planification écologique » par le pouvoir, il restera à voir si et comment cela se concrétise : il s’agirait, selon l’Élysée, non pas de garanties de prix mais de mettre au point des « indicateurs de production dans chaque filière » – en bref : aider le marché à définir le « bon prix » et non pas le garantir en fonction de critères extra-marchands (sociaux et écologiques).

Il faut donc croire que les mouvements populaires du Capitalocène se prêtent en fait très mal aux accommodements gestionnaires. Ils rendent plus difficile la capture politique du management de crise et font ressortir le caractère « ingérable » des crises contemporaines au sein du statu quo néolibéral, dont les tenants ont dès lors deux réponses possibles : (1) ouvrir des brèches plus ou moins profondes dans leur logiciel (en parlant de planification écologique ou de prix planchers) (2) réprimer – comme ce fut le fut le cas pour les Gilets jaunes, les mouvements écologistes, et comme ce sera peut-être demain le cas pour les agriculteur.ice.s si le mouvement persiste.

Matérialiser l’écosocial contre le dilemme « social / écologique »

Sur le plan conceptuel, il faut donc résister à la tendance à mettre dans deux boîtes noires le social d’un côté, et l’écologie de l’autre, ce qui en ferait deux sphères de réalité et d’existence entièrement distinctes – et donc potentiellement contradictoires ou antagonistes. Cela est possible par une approche matérialiste, partant des conditions substantielles d’existence et d’interdépendance, faisant retour à une théorie des besoins, et permettant de faire valoir la continuité intégrée de l’écosocial, que ce soit dans la version moniste à la Jason Moore[2] ou avec un maintien du dualisme ontologique comme chez John Bellamy Foster et Paul Burkett[3] ou Kohei Saito[4].

Nous héritons d’une construction intellectuelle, pratique et juridique du « social » charriée conjointement par le dualisme moderne cartésien et le productivisme[5] : la construction des fonctions sociales de l’État s’est élaborée à partir de paradigmes (croissance, productivisme, consumérisme) que l’Anthropo-Capitalocène requiert que nous révisions.

A la racine du dilemme : l’impossible capitalisme vert[6]

D’un point de vue plus directement politique, il faut tenir compte du risque d’essentialisation et d’uniformisation des conceptions de la bifurcation écologique. Il y a désormais indubitablement une forme de prise en charge politique des problématiques écologiques et climatiques, s’inscrivant dans le cadre capitaliste et s’attelant avec plus ou moins de sincérité et de succès à le verdir en impulsant des trajectoires de décarbonation.

Dans ce contexte, on tend à désigner « la transition écologique » comme correspondant à une série de mesures et de dispositifs portées dans ou à partir du cadre économique préexistant, ce qui fige l’écologie dans un modèle unique, l’y réduit et in fine la dépolitise[7]. Lorsque ce modèle de transition crée des tensions, suscite des remous et revendications, c’est à la difficulté, voire à l’impossibilité de « la transition » que l’on conclut.

Il est donc utile de rappeler que l’écologie n’est pas un monolithe ; elle n’est ni univoque, ni évidente. Elle est un vaste champ de bataille où s’entrechoquent mille possibles antagonistes en termes de choix de modèle économique, de techniques déployées, d’infrastructures, d’outils, d’institutions, de constitutions, de hiérarchies sociales, de (re)distributions de pouvoir et de propriété, de géographies, d’imaginaires. Elle est sujette à des appropriations et des adaptations multiples et non réductibles les unes aux autres. Pour le dire autrement : poser un objectif de « net zero » [ne pas rejeter dans l’atmosphère davantage de gaz à effet de serre que ce que les réservoirs naturels et artificiels sont capables d’absorber] à 2050 ne dit absolument rien du chemin pris pour l’atteindre ni du monde que cela dessine.

Le greenblaming au sein du mouvement agricole s’installe donc bien en partie en réaction à un certain type de politiques et régulations environnementales, dont le centre d’impulsion est l’Union européenne, et dont il faut préciser les modalités pour saisir comment le « dilemme » social-écologique se construit et finit par empêcher toute transformation substantielle. La PAC (Politique Agricole Commune), politique pivot de la construction européenne née en 1962, est à l’origine une politique d’intervention et d’accompagnement public de la modernisation (dans une version clairement productiviste), organisant des quotas, constituant des stocks pour lisser les prix pour maintenir une stabilité des revenus des agriculteurs, garantissant les prix.

Toutefois, en 1992, la PAC prend un virage néolibéral, avec notamment l’inclusion du « découplage » des aides versées : une prime uniforme à l’hectare, indépendante de la production, est alors instaurée, poussant les exploitations à l’expansion foncière et de fait à l’endettement. Peu à peu les protections et garanties sont levées, au nom de la concurrence loyale et de la capacité d’auto-ajustement des marchés ; les agriculteurs se retrouvent très directement exposés aux variations des prix et aux contraintes imposées par les transformateurs et distributeurs.

En parallèle, de nombreux traités de libre échange sont conclus (une quarantaine sont en exercice sur tous les continents, de nombreux autres sont en cours de négociation ou d’entrée en vigueur comme le CETA), soumettant les agriculteurs des secteurs concernés à une concurrence non seulement européenne mais globale, qui ne bénéficie quasi qu’aux gros producteurs exportateurs (les grands céréaliers notamment).

C’est dans ce contexte que les politiques de réglementation environnementale s’imposent, à mesure que le climat et la biodiversité sont intégrées aux politiques européennes. De fait, elles ajoutent au marteau du productivisme et à l’enclume de la compétition mondiale l’étau de contraintes réglementaires qui sont tout à fait justifiées et nécessaires du point de vue de l’impératif écologique, mais qui peuvent être perçues comme une partie du problème quand elles sont introduites dans un contexte de compétition et de course à la production sans contrôle des prix, sans sécurité des revenus, sans visibilité sur l’avenir.

Les politiques vertes ne tombent pas du ciel pas plus qu’elle n’atterrissent sur un champ vierge : elles sont construites selon des rationalités politiques héritées – dans le cas européen celui de l’ordolibéralisme [doctrine néolibérale élaborée par des économistes et juristes allemands à partir des années 1930 et qui inspirent fortement les politiques allemandes et européennes après la Seconde guerre mondiale] -, et sont introduites dans les sillons de circuits productifs et reproductifs pleinement intégrés au mouvement du capitalisme global, à ses contraintes et contradictions.

Les risques d’une transition par « dérisquage » du capital privé

Au-delà des modalités actuelles de « verdissement » du monde agricole, la nouvelle série de politiques climatiques – qu’il s’agisse de l’Inflation Reduction Act [vaste plan d’aide à l’industrie et l’économie états-unienne mis en œuvre par la présidence Biden ] ou du Pacte vert européen – suit une dynamique proche et crée similairement le risque d’un « troc » (trade-off) entre l’écologie et le social. Malgré le caractère inédit des montants fléchés et des instruments réglementaires employés, une même invisibilisation et naturalisation du troisième pôle du trilemme – celui du modèle économique – est à l’œuvre. Elle pourrait préfigurer la montée en épingle d’une opposition entre social et transition.

Pour l’essentiel, de manière assez explicite d’ailleurs, il s’agit dans ces nouvelles politiques de préserver le cadre de la croissance, celui de la globalisation (on voit même poindre une nouvelle étape de la globalisation, à partir de la construction des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques), l’équilibre des forces caractéristiques du capitalisme.

Dans le cas européen, il s’agit de faire cohabiter stabilisation climatique et stabilisation budgétaire via un retour des politiques d’austérité. Le travail de Daniela Gabor[8] permet de cerner précisément en quoi la logique reste majoritairement celle du « dérisquage » des marchés plutôt que de la remise en question de leur logique fondamentale. Il s’agit essentiellement d’« escorter » les capitaux privés vers les marchés, actifs et investissements verts, allégeant leur mouvement de tout risque, sans néanmoins imposer en contrepartie une discipline sur le rythme de la transformation, ni sur les impacts redistributifs qu’elle implique.

La dimension « juste » de la transition est affirmée fortement dans le cadrage et la rhétorique de l’European Green Deal (l’expression consacrée et répétée est celle d’une transition qui « ne laisse personne sur le bord de la route » : « that leaves no one behind »), néanmoins elle tente seulement de corriger après coup les effets distributifs potentiellement néfastes des politiques vertes. Le Fonds pour une Transition Juste a de plus vu son montant fortement diminuer lors des négociations.

La potentielle précarité sociale des voies de transition que ces plans verts génèrent, et leur inscription dans les coordonnées du capitalisme sans contre-mouvement substantiel (pouvant être assuré, par exemple, par une planification écologique et un protectionnisme solidaire organisé par l’État), laissent augurer de nouvelles crises et de plus amples soulèvements sociaux. Étant donné l’état actuel du champ politique actuel et la domination croissante de l’extrême-droite, leur instrumentalisation dans un récit « anti-écologique » et (faussement) « social » est aussi à prévoir.

*

La formulation et la direction du narratif entourant les crises du Capitalocène constituent donc une question stratégique cruciale. Pour le moment, le façonnement du récit de ces crises et des « solutions » proposées pour réguler et/ou réprimer leurs symptômes continue de nourrir l’idée qu’il y aurait un compromis nécessaire entre maintien a minima des conditions sociales et bifurcation écologique, le tout dans un cadre capitaliste naturalisé, peu questionné et in fine soutiré du champ de négociation. Il importe de se donner les moyens d’éviter le piège du dilemme « social versus écologie » et de (ré)introduire l’antagonisme avec les composantes du capitalisme.

Cela se joue d’abord au sein du mouvement lui-même, en y soutenant – contre la capture politique par la FNSEA – les voix qui refusent l’enfermement dans ce compromis et font du changement de modèle économique agricole la condition d’une véritable sortie de crise. Cela passe aussi par la poursuite du chantier intellectuel, déjà largement en cours, pour affirmer le caractère indissociable de la justice sociale et de la bifurcation écologique – et sa condition : mettre en œuvre comme variable d’ajustement non pas les conditions sociales, non pas la planète et le vivant, mais les coordonnées matérielles du capitalisme.

La remise en cause des accords de libre-échange (non seulement ceux en cours de négociation mais également ceux en vigueur), la question du contrôle des prix et des marges des gros agro-industriels, celle de la garantie d’un revenu agricole pensée comme condition d’une transition écologique juste, celle de la propriété des terres agricoles (ainsi que de leur transmission), les luttes autour de la gestion et possession de l’eau, sont autant de chantiers par lesquels cette la colère agricole pourra trouver des caisses de résonance.

Notes

[1] Cf. la note « Greenblaming, la construction de l’épouvantail écologique » du collectif Construire l’écologie, janvier 2024.

[2] Moore, Jason W., Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Londres & New York, Verso, 2015.

[3] Foster, John Bellamy, & Burkett, Paul, Marx and the Earth: An Anti-critique, Leiden, Brill, 2016.

[4] Saito, Kohei, Marx in the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth Communism, Cambridge Mass., Cambridge University Press, 2023.

[5] Dermine, Elise, & Dumont, Daniel, « Le droit social et le productivisme. Droit de la croissance ou droit de l’autonomie? Une cartographie du rapport de forces », in Bailleux, Antoine (dir), Le droit en transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, Bruxelles, Presses Universitaires de Saint-Louis-Bruxelles, 2020, p. 207-244 [en ligne].

[6] Tanuro, Daniel, L’impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte, 2015.

[7] Swyngedouw, Erik, “The non-political politics of climate change”, ACME: An International Journal for Critical Geographies, vol. 12, n° 1, 2013, p. 1-8.

[8] Gabor, Daniela, « The (European) Derisking State », Center for Open Science, 2023, [en ligne].