La Commune au jour le jour. Mercredi 5 janvier 1881

À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps publie du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.

***

L’essentiel de la journée

L’hommage à Blanqui

Grande et superbe manifestation, cent mille, peut-être plus, socialistes, républicains et libres penseurs parisiens ont suivi les obsèques d’Auguste Blanqui, le « vieux », au Père-Lachaise. Derrière un corbillard disparaissant sous les fleurs, la population ouvrière de Paris était là, dans la rue, aux fenêtres.

Ont pris la parole pour lui rendre hommage, un de ses plus fidèles partisans, Eudes, et Louise Michel, récemment rentrée de déportation.

Editorial du Figaro, journal conservateur

Les funérailles de Blanqui se sont passées sans incident notable : on y a revu ce qu’on appelle l’armée de la Révolution, c’est-à-dire beaucoup de badauds conduits par quelques énergumènes. Cela ne prouve pas, à vrai dire, que nous devions être absolument rassurés, car la composition du personnel révolutionnaire a toujours été la même, mais il a paru évident, à tous ceux qui ont vu rouler cette tourbe de jobards du boulevard d’Italie au Père-Lachaise, que l’intransigeance n’a pas en main de quoi mener un grand pays comme la France. Elle peut surprendre, ainsi que cela est arrivé en 1871 ; le garder, non ! Dans l’état de diffusion des capitaux et des valeurs, l’intérêt général empêche la durée d’un état violent comme celui de la Commune ; on a sans doute à redouter des journées, des tentatives qui réussiront assez longtemps peut-être, pour faire beaucoup de ruines et de victimes, mais il est permis de supposer que ces états violents ne dureront pas. Les bandes qui exploitent le cercueil de Blanqui n’ont pas plus de programmes ni d’idées qu’il n’en avait lui-même ; c’est en quoi elles sont fort inférieures aux opportunistes : ceux-ci n’ont pas d’idées non plus, mais ils ont pour eux un mot magique qui couvre tout, excuse tout, sauve tout : ils sont la République, et la France croit encore à ce mot-là. – Grande puissance de l’orviétan.

Francis Magnard

C’est toute une page de l’histoire des luttes pour la république démocratique et sociale qui se ferme avec la disparition de « l’Enfermé ». Ce combattant emprisonné durant plus de trente années de sa vie, l’inventeur de la fameuse formule « Ni Dieu ni maître », était admirable pour son inflexibilité, sa droiture et sa passion, son refus du jeu politique institutionnel, parlementaire. Son refus du déterminisme historique l’a conduit à toujours chercher les points de rupture politique, persuadé que la conquête du pouvoir politique est la clef de l’émancipation sociale. Mais son opposition irréconciliable au capitalisme, c’est l’histoire de petits groupes conspiratifs animés d’un volontarisme révolutionnaire à toute épreuve qui ont marqué les luttes de classes de ce dernier demi-siècle, mais aussi mis en évidence ses limites, parce qu’ils ne pensaient pas la nature des transformations économiques et sociales décisives à mettre en œuvre. Ce révolutionnaire de la première moitié du siècle a cependant marqué de son empreinte toutes ces luttes. Une souscription parmi les ouvriers parisiens est ouverte pour l’érection d’un monument sur sa tombe.

La longue bataille pour l’amnistie

Ces obsèques ont permis à toutes celles et tous ceux qui ont bénéficié de l’amnistie de s’y retrouver. Mais cela a été le fruit d’une très longue bataille.

Dès septembre 1871, quelques députés républicains représentant les grandes villes avaient timidement évoqué la possibilité d’une amnistie, au-delà du pardon : l’oubli. C’en était trop pour l’Assemblée versaillaise. Lorsqu’elle se disperse en décembre 1875, elle a repoussé toutes les propositions d’amnistie, et seulement transféré quelques déportés de la presqu’île Ducos à l’île des Pins, abrégé quelques termes d’emprisonnement et même accordé six cents remises de peines parmi les plus légères. Il restait toujours des milliers de déporté-es en Nouvelle Calédonie.

Lorsque la IIIème république a été instaurée en février 1875, on aurait pu espérer que l’élection en février 1876 d’une assemblée majoritairement républicaine (295 républicains sur 533 sièges) et d’un sénat où les monarchistes n’avaient qu’une petite majorité (154 sur 300 sièges) allait changer radicalement la situation. D’autant que la dissolution imposée par Mac-Mahon en mai 1877 s’était traduit par une Assemblée à la majorité républicaine encore plus nette (314 sièges sur 514).

Les républicains pour les grâces, pas l’amnistie

Après les élections un convoi de déportés allait partir puisque les condamnations continuent à tomber. Victor Hugo demande l’ajournement du départ jusqu’à la décision des chambres, une pétition en quelques jours recueille 100 000 signatures. La question de l’amnistie devient centrale. Les établissements pénitentiaires de France renfermaient à ce moment seize cents condamnés de la Commune et le nombre des déportés s’élevait à quatre mille quatre cents environ.

Cinq propositions de loi sont présentées. Seule cette de Raspail demande l’amnistie pleine et entière. Les autres n’acceptaient pas l’amnistie pour les crimes qualifiés de droit commun par les conseils de guerre, ce qui comprenait les articles de journaux par exemple. Par 372 voix contre 50 l’Assemblée refusa l’amnistie pleine et entière en s’en rapportant à la clémence du Gouvernement, aux grâces. Toutes les propositions furent enterrées. Quelques condamnés par contumace qui s’étaient aventurés en France sur l’espoir des premiers jours ont été repris, et leurs peines confirmées.

On mit donc en place une commission des grâces. Sur ses propositions, Mac-Mahon gracia des condamnés qui en avaient pour cinq ou six semaines et libéra deux ou trois morts. En mai 1877, la Nouvelle-Calédonie n’avait rendu que deux cent cinquante à trois cents déportés, dont les peines étaient seulement commuées.

La république refuse toujours l’amnistie totale

Le président Mac-Mahon démissionne le 30 janvier 1879 et est remplacé par le bourgeois bon teint Jules Grevy, premier président républicain. Le sénat passe lui aussi à majorité républicaine. Gambetta déclare alors : « Nous sommes en république ! »

Les décisions symboliques se succèdent : la Marseillaise devient l’hymne national[1], les chambres rentrent à Paris, au Palais Bourbon et au Luxembourg, le 14 juillet devient la fête nationale[2]… mais rien sur l’amnistie !

Il y avait encore mille cents condamnés en Nouvelle-Calédonie et cinq à six cents contumaces en exil ; le reste avait été gracié après une moyenne de sept ans de déportation ou d’exil.

L’extrême-gauche ne pouvait moins faire que de réclamer l’entière amnistie. Des députés sont décidés à conserver en déportation « cette écume des grandes villes qui est toujours prête au pillage », « ces insurgés de profession ». L’amnistie plénière fut encore repoussée par 350 voix contre 99, et seuls furent amnistiés les graciés dans le délai de trois mois. Le Sénat vota la grâce-amnistie des trois mois, comptant sur le ministère pour exclure les « dangereux ou indignes », seule une amnistie partielle fut votée.

Prosper-Olivier Lissagaray, 33 ans, journaliste

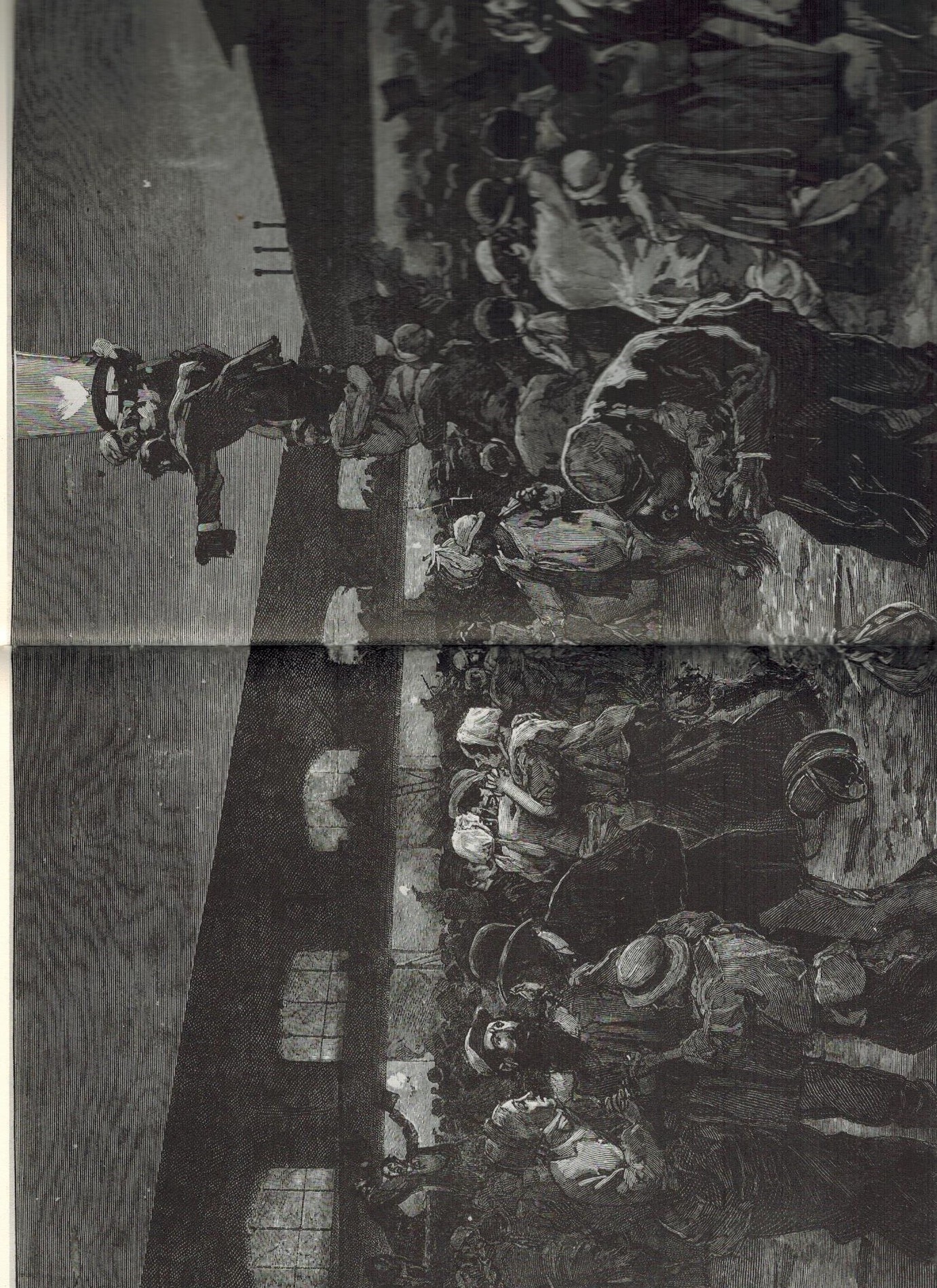

Les premiers convois de Calédoniens arrivèrent en septembre 79 à Port-Vendres, où ils furent reçus avec enthousiasme par les comités républicains de la région. Louis Blanc, qui faisait une tournée dans le Midi, leur ouvrit les petits bras dont il les menaçait jadis. « Soyez les bienvenus ! s’écria-t-il ; si l’on avait eu le sentiment de la justice, vous ne seriez point partis ! » Et comme une loge maçonnique lui offrait une couronne : « Laissez-moi partager cet hommage avec ceux qui ont plus combattu que moi et plus souffert » — il eût pu ajouter « par moi ». A Paris, des comités spéciaux attendaient les amnistiés : Comité central, Comité socialiste. Dès 71, il s’était formé à Paris un comité de secours pour les familles des détenus politiques, alimenté par des souscriptions, des dons, des allocations du conseil municipal. Les députés de l’Extrême-Gauche s’étaient, pour ménager leur clientèle électorale, jetés dans ce Comité central qui, en 77, avait reçu 272 163 francs et secouru près de trois mille familles. En dehors de ce Comité quasi officiel, il existait un Comité socialiste tout à fait indépendant des députés de l’Extrême-Gauche ; ce Comité recevait aussi des souscriptions et put rendre des services aux Calédoniens pour lesquels le conseil municipal avait encore voté cent mille francs. On les voyait descendre des wagons, secoués encore par les cinq mois d’une traversée soumise à la discipline pénitentiaire, le teint basané, coiffés d’étranges chapeaux à larges ailes, vêtus de blouses, quelques-uns enveloppés dans une couverture, le bidon ou la musette en bandoulière, hésitants et promenant des regards inquiets. Ravis quand un cri appelait, que s’ouvraient les bras d’une femme, d’un enfant, d’un ami, et douces coulaient les larmes ; mais le pauvre oublié qui cherche et ne voit rien venir, ni celle qui n’a pas eu le courage d’attendre, ni les vieux qui sont morts, d’un pas lourd il quitte le quai de la gare, va où il peut, jusqu’à ce qu’un camarade de convoi le hèle, l’amène au Comité de secours où il prend un repas, reçoit une petite pièce d’or et repart essaimer dans ce Paris qui ne le connaît plus le désespoir des éternels vaincus .

Les témoignages sur les bagnes calédoniens

Petit à petit la réalité de ces bagnes est largement connue, d’abord par les six évadés qui font parvenir les premiers témoignages sur les horreurs calédoniennes en France. Mais c’est encore plus impressionnant lorsqu’elles sont expliquées par toutes celles et tous ceux qui rentrent et cela ne fait qu’augmenter l’exaspération.

La déportation et le bagne ont concerné 3859 communeux et communeuses, partis dans 20 voyages.

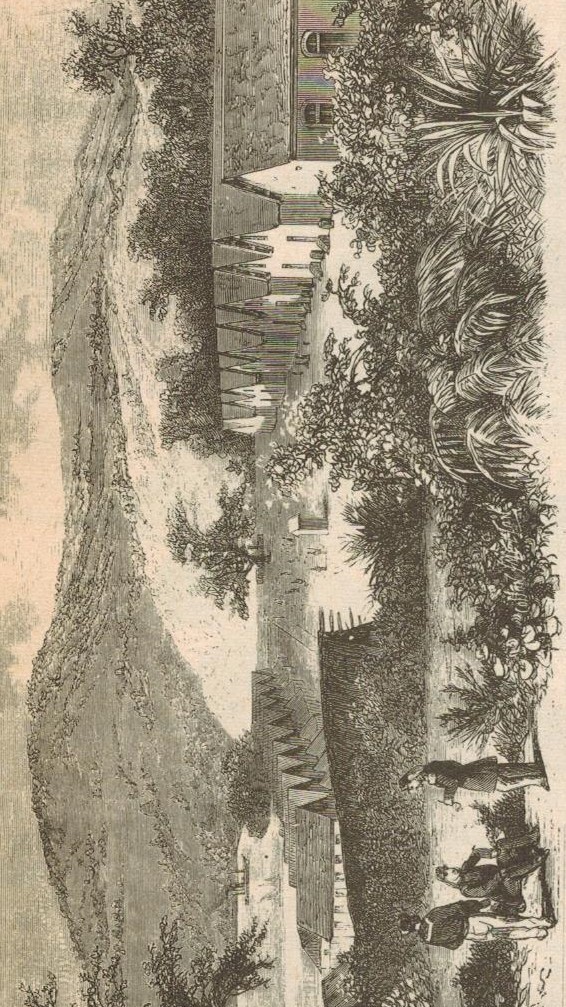

L’enfer avait trois cercles.

Sur la presqu’île de Ducos, étroite langue de terre sans eau ni verdure, avec quelques huttes en paille, pour les « déportations en enceinte fortifiée », 805 hommes et 6 femmes.

Sur l’île des pins, plateau au centre désolé, où rien n’était prêt pour accueillir les « déporté-es simples », 2795 hommes et 13 femmes.

Le bagne de l’île de Nou pour 240 galériens. L’immense majorité des détenu-es n’avait aucune ressource, peu de vêtements, pas de savon, de tabac, d’eau de vie pour couper l’eau saumâtre, des victuailles immangeables.

Malgré ces conditions, les déporté-es travaillaient, dans de grands travaux, comme artisans, certains eurent des concessions sur des terrains infertiles ; mais tout cela ne suffisait pas. Les morts survinrent.

Camp de déportés

Le premier fut l’instituteur Verdure, membre de la Commune, à qui on avait refusé l’ouverture d’une école au prétexte qu’elle serait un club déguisé. Huit cent déportés suivirent son cercueil couvert de fleurs. En 1875, Gustave Maroteau, qui avait été condamné pour deux articles, meurt à 25 ans au bagne de l’île Nou.

Au bagne de Nou, les déportés sont maltraités par les droits communs et les gardes chiourmes, la moindre faute sanctionnée par les fers, le mitard et fréquemment le fouet.

Après l’évasion de Grousset, Jourde, Rochefort, Ballière, Pain et Granthille le 20 mars 1874 et leur retour en Europe avec une souscription, les conditions se durcissent encore.

La pression populaire augmente encore : les déporté-es ne sont pas oublié-es

La presse, les réunions publiques créèrent une telle agitation de sympathie pour les condamnés de la Commune que le 22 janvier 80, l’Extrême-Gauche dépose une nouvelle demande d’amnistie totale. L’amnistie, ainsi renvoyée à beaucoup de lustres, fut une nouvelle fois enterrée par 316 votes contre 115.

L’anniversaire du 18 Mars avait été célébré dans beaucoup de quartiers de Paris et en province. Le 23 mai 1880, pour l’anniversaire de la Semaine sanglante, une foule de Parisiens va porter des couronnes au Père-Lachaise. Le préfet de police Andrieux fait charger, arrêter les manifestants. Moins d’un mois après, le 20 juin, Belleville, dans la circonscription de Gambetta, malgré Gambetta, choisit pour conseiller municipal Trinquet, ce combattant si vaillant à la Commune, lors de son procès et au bagne.

Gambetta comprit enfin qu’il fallait fermer cette plaie, d’autant qu’il voulait inaugurer en grande pompe le 14 Juillet comme fête nationale. Enfin l’amnistie pleine et entière fut votée. La commission sénatoriale repoussa le projet. Mais cette fois, le Gouvernement gracia tou-tes les condamnés le 10 juillet 1880. Les proscrits peu éloignés purent, le 14 Juillet, mêler leur joie à celle de Paris ; il fallut attendre cinq mois encore le retour des hâves Calédoniens, 541 hommes et 9 femmes dont Louise Michel.

En neuf années, les grâces, les lois, la mort avaient libéré toutes les victimes de Versailles.

L’accueil de Louise Michel

Le retour des déporté-es est l’occasion de monter la solidarité toujours active envers les communeux et communeuses. Accueillie d’abord à Dieppe à son arrivée en France, son arrivée à la gare Saint Lazare le 9 novembre dernier était triomphale. L’attendaient Georges Clémenceau, Louis Blanc et Rochefort, et une foule de plusieurs milliers de personnes.

L’institutrice montmartroise a été sur tous les fronts et la droiture dont elle a fait preuve dans toute sa détention en a fait une personne essentielle.

Alors qu’elle avait miraculeusement échappé à la mort durant la semaine sanglante, elle s’est livrée aux versaillais pour faire libérer sa mère qui avait été arrêtée à sa place. Jugée en décembre 1871, elle a fait face à ses accusateurs en faisant une défense de la révolution, qui lui valut d’être condamnée à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée. Transporté en Nouvelle Calédonie en 1873 en même temps que Rochefort et Nathalie Le Mel, et incarcérée sur la presque’île Ducos. Lorsque sa peine fut commuée en déportation simple, elle enseigna à Nouméa.

En bref, quelques dates

25 décembre 1875 – transfert des cendres des généraux Le comte et Thomas dans le monument funèbre élevé aux frais de l’état au Père Lachaise suite à l’adoption de la loi du 26 mars 1871 par l’Assemblée de Versailles.

4 avril 1876 : abrogation de la loi sur l’état de siège … fin d’une situation qui a duré cinq ans.

Juillet 1879 – le Gouvernement, qui siégeait toujours à Versailles, rentre à Paris.

20 mars 1880 – Décret ordonnant la dissolution de la Compagnie de Jésus, la fermeture de 261 couvents, et l’exil des 5600 jésuites sous trois mois.

21 décembre 1880 – loi instituant l’enseignement public secondaire des jeunes filles.

16 juin 1881 – loi instituant la gratuité totale de l’enseignement primaire dans les écoles publiques.

Finalement les propriétaires ont présenté 10 000 demandes d’indemnisation pour les réparations dont une part significative concerne les cheminements tracés dans les immeubles par l’armée versaillaise

Le tourisme des ruines a pris un essor étonnant. Il existe pour les parisien-nes, mais aussi pour les étranger-es, dans des voyages organisés par l’agende Cook. Des guides sont édités[3]

Les déporté-es et la révolte kanak de 1878[4]

Les déporté-es sont dans un pays dévasté par la colonisation qui se fait par l’expropriation des terres et des richesses à la population kanake.

En réaction, une insurrection embrase la grande terre qui va durer un an, faire 220 morts colons et près de 2000 kanaks, et d’importants déplacements de population.

Seule la centaine de condamné-es travaillant sur la grande terre est en contact avec la population kanake. Les rapports entre les kanaks et les déportés sont emprunts de méfiance, d’ignorance, souvent les condamnés aux travaux forcés ne voient que leur « cannibalisme » et leur rôle dans la chasse aux évadés.

Les déporté-es sont informé-es de la révolte par les échos des combats, les journaux des déportés qui suivent les événements, débattent de sa légitimité. Certains déportés pensent nécessaire de sécuriser la colonie, contre d’autres qui reconnaissent la dignité des indigènes et le droit à l’insurrection.

Certains demandent des armes pour se défendre, mais seule une garde nationale de 80 déportés, commandée par Amouroux, est mise en place : l’autorité n’apprécie pas ces armes distribuées aux insurgés.

Louise Michel prend clairement le parti de soutenir la révolte kanake, isolée dans cette position radicale.

De retour en France certains d’entre eux comme Amouroux diront que les kanaks ont à juste titre levé l’étendard de la révolte contre la domination française, d’autres dénonceront la violence des vols des terres kanakes.

En débat

Tribune de Pierre Kropotkine

La commune de Paris

Le 18 mars 1871, le peuple de Paris se soulevait contre un pouvoir généralement détesté et méprisé, et proclamait la ville de Paris indépendante, libre, s’appartenant à elle-même. Ce renversement du pouvoir central se fit même sans la mise en scène ordinaire d’une révolution : ce jour, il n’y eut ni coups de fusil, ni flots de sang versé derrière les barricades. Les gouvernants s’éclipsèrent devant le peuple armé, descendu dans la rue, la troupe évacua la ville, les fonctionnaires s’empressèrent de filer sur Versailles, emportant avec eux tout ce qu’ils pouvaient emporter. Le gouvernement s’évapora, comme une mare d’eau putride au souffle d’un vent de printemps, et le 19, Paris, ayant à peine versé une goutte du sang de ses enfants, se trouva libre de la souillure qui empestait la grande cité. Et cependant la révolution qui venait de s’accomplir ainsi ouvrait une ère nouvelle dans la série des révolutions, par lesquelles les peuple marchent de l’esclavage à la liberté. Sous le nom de Commune de Paris, naquit une idée nouvelle, appelée à devenir le point de départ des révolutions futures.

Comme c’est toujours le cas pour les grandes idées, elle ne fut pas le produit des conceptions d’un philosophe, d’un individu, elle naquit dans l’esprit collectif, elle sortit du cœur d’un peuple entier mais elle fut vague d’abord, et beaucoup parmi ceux-mêmes qui la mettaient en réalisation et qui donnèrent leur vie pour elle, ne l’imaginèrent pas au début telle que nous la concevons aujourd’hui ; ils ne se rendirent pas compte de la révolution qu’ils inauguraient, de la fécondité du nouveau principe qu’ils cherchaient à mettre en exécution. Ce fut seulement lors de l’application pratique que l’on commença à en entrevoir la portée future, ce fut seulement dans le travail de la pensée qui s’opéra depuis, que ce nouveau principe se précisa de plus en plus, se détermina et apparut avec toute sa lucidité, toute sa beauté, sa justice et l’importance de ses résultats.

Dès que le socialisme eut pris un nouvel essor dans le courant des cinq ou six années qui précédèrent la Commune, une question surtout préoccupa les élaborateurs de la prochaine révolution sociale. C’était la question de savoir quel serait le mode de groupement politique des sociétés, le plus propice à cette grande révolution économique que le développement actuel de l’industrie impose à notre génération, et qui doit être l’abolition de la propriété individuelle et la mise en commun de tout le capital accumulé par les générations précédentes.

L’Association Internationale des Travailleurs donna cette réponse. Le groupement, disait-elle, ne doit pas se borner à une seule nation, il doit s’étendre par-dessus les frontières artificielles. Et bientôt cette grande idée pénétra les cœurs des peuples, s’empara des esprits. Pourchassée depuis par la ligue de toutes les réactions, elle a vécu néanmoins, et dès que les obstacles mis à son développement seront détruits à la voix des peuples insurgés, elle renaîtra plus forte que jamais.

Mais, il restait à savoir quelles seraient les parties intégrantes de cette vaste Association ?

Alors, deux grands courants d’idées se trouvèrent en présence pour répondre à cette question : l’État populaire d’une part, de l’autre, l’Anarchie.

[..]

La Commune de 1871 ne pouvait être qu’une première ébauche. Née à l’issue d’une guerre, cernée par deux armées prêtes à se donner la main pour écraser le peuple, elle n’osa se lancer entièrement dans la voie de la révolution économique, elle ne se déclara pas franchement socialiste, ne procéda ni à l’expropriation des capitaux ni à l’organisation du travail ni même au recensement général de toutes les ressources de la cité. Elle ne rompit pas non plus avec la tradition de l’État, du gouvernement représentatif, et elle ne chercha pas à effectuer dans la Commune cette organisation du simple au complexe qu’elle inaugurait en proclamant l’indépendance et la libre fédération des Communes. Mais il est certain que si la Commune de Paris eût vécu quelques mois encore, elle eût été poussée inévitablement, par la force des choses, vers ces deux révolutions. N’oublions pas que la bourgeoisie a mis quatre ans de période révolutionnaire pour arriver de la monarchie tempérée à la république bourgeoise, et nous ne serons pas étonnés de voir que le peuple de Paris n’ait pas franchi d’un seul bond l’espace qui sépare la Commune anarchiste du gouvernement des pillards. Mais sachons aussi que la prochaine révolution qui, en France et certainement aussi en Espagne sera communaliste, reprendra l’œuvre de la Commune de Paris là où l’ont arrêtée les assassins de Versailles.

[…]

D’où vient cette force irrésistible qui attire vers le mouvement de 1871 les sympathies de toutes les masses opprimées ? Quelle idée représente la Commune de Paris ? Et pourquoi cette idée est-elle si attrayante pour les prolétaires de tous pays, de toute nationalité ?

La réponse est facile. La révolution de 1871 fut un mouvement éminemment populaire. Faite par le peuple lui-même, née spontanément au sein des masses, c’est dans la grande masse populaire qu’elle a trouvé ses défenseurs, ses héros, ses martyrs, et c’est surtout ce caractère canaille que la bourgeoisie ne lui pardonnera jamais. Et en même temps, l’idée mère de cette révolution -vague, il est vrai, inconsciente peut-être, mais néanmoins bien prononcée, perçant dans tous ses actes-, c’est 1’idée de la révolution sociale cherchant à établir enfin, après tant de siècles de luttes, la vraie liberté et la vraie égalité pour tous. C’était la révolution de « la canaille » marchant à la conquête de ses droits.

On a cherché, il est vrai, on cherche encore à dénaturer le vrai sens de cette révolution et à la représenter comme une simple tentative de reconquérir l’indépendance de Paris et de constituer ainsi un petit État dans la France. Rien n’est moins vrai, cependant. Paris ne cherchait pas à s’isoler de la France comme il ne cherchait pas à la conquérir par les armes, il ne tenait pas à se renfermer dans ses murs, comme un bénédictin dans un cloître, il ne s’inspirait pas d’un esprit étriqué de clocher. S’il réclamait son indépendance, s’il voulut empêcher l’intrusion dans ses affaires de tout pouvoir central, c’est parce qu’il voyait dans cette indépendance un moyen d’élaborer tranquillement les bases de l’organisation future et d’accomplir dans son sein la révolution sociale, une révolution qui aurait transformé complètement le régime de la production et de l’échange, en les basant sur la justice, qui aurait modifié complètement les relations humaines en mettant sur le pied de l’égalité, et qui aurait refait la morale de notre société, en lui donnant pour base les principes de l’équité et de la solidarité.

L’indépendance communale n’était donc pour le peuple de Paris qu’un moyen, et la révolution sociale était son but.

[…]

L’indécision régnait dans les esprits, et les socialistes eux-mêmes ne se sentaient pas l’audace de se lancer à la démolition de la propriété individuelle, n’ayant pas devant eux de but bien déterminé. Alors on se laissa berner par ce raisonnement que les endormeurs répètent depuis des siècles. « Assurons-nous d’abord la victoire, on verra après ce qu’on pourra faire. »

S’assurer d’abord de la victoire ! Comme s’il y avait moyen de se colistier en Commune libre tant qu’on ne touche pas à la propriété ! Comme s’il y avait moyen de vaincre les ennemis, tant que la grande masse du peuple n’est pas intéressée directement au triomphe de la révolution, en voyant arriver le bien-être matériel et moral pour tous ! On cherchait à consolider d’abord la Commune en renvoyant a plus tard la révolution sociale, tandis que l’unique moyen du procédé était de consolider la Commune par la Révolution sociale !

Il en arriva de même pour le principe gouvernemental. En proclamant la Commune libre, le peuple de Paris proclamait un principe essentiellement anarchiste mais, comme à cette époque l’idée anarchiste n’avait que faiblement pénétré dans les esprits, il s’arrêta à moitié chemin et, au sein de la Commune il se prononça encore pour le vieux principe autoritaire, en se donnant un Conseil de la Commune, copié sur les Conseils municipaux.

Si nous admettons, en effet, qu’un gouvernement central est absolument inutile pour régler les rapports des Communes entre elles, pourquoi en admettrions-nous la nécessité pour régler les rapports mutuels des groupes qui constituent la Commune ? Et si nous abandonnons à la libre initiative des Communes le soin de s’entendre entre elles pour les entreprises qui concernent plusieurs cités à la fois, pourquoi refuser cette même initiative aux groupes dont se compose une Commune ? Un gouvernement dans la commune n’a pas plus de raison d’être qu’un gouvernement au- dessus de la Commune.

Mais, en 1871, le peuple de Paris, qui a renversé tant de gouvernements, n’était qu’à son premier essai de révolte contre le système gouvernemental lui-même il se laissa donc aller au fétichisme gouvernemental et se donna un gouvernement. On en connaît les conséquences.

Il envoya ses enfants dévoués à l’Hôtel de Ville. Là, immobilisés, au milieu de paperasses, forcés de gouverner lorsque leurs instincts leur commandaient d’être et de marcher avec le peuple, forcés de discuter, quand il fallait agir, et perdant l’inspiration qui vient du contact continuel avec les masses, ils se virent réduits à l’impuissance. Paralysés par leur éloignement du foyer des révolutions, le peuple ils paralysaient eux- mêmes l’initiative populaire.

Enfantée pendant une période transitoire, alors que les idées de socialisme et d’autorité subissaient une modification profonde née à l’issue d’une guerre, dans un foyer isolé, sous les canons des Prussiens, la Commune de Paris a dû succomber. Mais, par son caractère éminemment populaire, elle commença une ère nouvelle dans la série des révolutions et, par ses idées, elle fut le précurseur de la grande révolution sociale. Les massacres inouïs, lâches et féroces par lesquels la bourgeoisie a célébré sa chute, la vengeance ignoble que les bourreaux ont exercée pendant neuf ans sur leurs prisonniers, ces orgies de cannibales ont creusé entre la bourgeoisie et le prolétariat un abîme qui jamais ne sera comblé. Lors de la prochaine révolution, le peuple saura à qui il a à faire il saura ce qui l’attend s’il ne remporte pas une victoire décisive, et il agira en conséquence. En, effet nous savons maintenant que le jour où la France se hérissera de Communes insurgées, le peuple ne devra plus se donner de gouvernement et attendre de ce gouvernement l’initiative des mesures révolutionnaires. Après avoir donné un bon coup de balai aux parasites qui le rongent, il s’emparera lui-même de toute la richesse sociale, pour la mettre en commun, selon les principes du communisme anarchiste. Et lorsqu’il aura aboli complètement la propriété, le gouvernement et l’État, il se constituera librement selon les nécessités qui lui seront dictées par la vie elle-même. Brisant ses chaînes et renversant ses idoles, l’humanité marchera alors vers un meilleur avenir, ne connaissant plus ni maîtres ni esclaves, ne gardant de la vénération que pour les nobles martyrs qui ont payé de leur sang et de leurs souffrances ces premières tentatives d’émancipation, qui nous ont éclairés dans notre marche vers la conquête de la liberté.

Notes

[1] Elle l’avait été entre 1795 et 1804.

[2] A la fois la prise de la Bastille en 1789 et la Fête de la Fédération en 1790.

[3] Eric Fournier.

[4] Stéphane Pannoux.